soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

5.7 Gesundheitsförderung

Mit Armut ist in Deutschland immer noch ein beträchtliches Gesundheitsrisiko verbunden (1). Der Grund hierfür liegt in der Zunahme gesundheitlicher Belastungen infolge sozialer Benachteiligung bei gleichzeitiger Abnahme der persönlichen, ökonomischen und sozialen Ressourcen zur Bewältigung dieser Belastungen (2). Die überwiegend mittelschichtorientierten Angebote der Gesundheitsförderung werden von diesen Bevölkerungsschichten kaum in Anspruch genommen (3). Häufig kommen ungesunde Verhaltensweisen hinzu, die durch Rauchen, übermäßigen Alkohol- und sonstigen Drogenkonsum, Fehlernährung, Bewegungsmangel und nicht selten durch Gewalt geprägt sind.

Seit der Ottawa-Charta der World Health Organization (WHO) von 1986 und der damit verbundenen Gründung des bundesdeutschen Gesunde-Städte-Netzwerks (4) im Jahr 1989 erfährt der Zusammenhang von Armut und Gesundheit allmählich größere Aufmerksamkeit in Deutschland. Ausdruck hierfür ist beispielsweise der bundesweite Kongress "Armut und Gesundheit", der seit 1995 jährlich in Berlin stattfindet. Dabei hat in den letzten Jahren der Zusammenhang von Gesundheitsförderung und sozialer Stadtteilentwicklung bei der inhaltlichen Ausrichtung des Kongresses zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Trotzdem rangiert "Gesundheitsförderung" bei den inhaltlichen Handlungsfeldern in der bisherigen Programmumsetzung an letzter Stelle. Dabei übt die Mitwirkung des Verwaltungsbereichs Gesundheit in der Programmumsetzung deutlichen Einfluss auf die Relevanz des Handlungsfelds aus: Mit Beteiligung der kommunalen Gesundheitsverwaltung an der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts (43 Gebiete) erhöht sich der Anteil der Gebiete mit gesundheitsorientierten Maßnahmen von knapp unter 30 Prozent auf rund 60 Prozent.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Querschnittscharakter des Handlungsfelds "Gesundheitsförderung" dazu führt, dass Maßnahmen in anderen Bereichen vielfach Gesundheitsbezug aufweisen (5). So dient eine Reihe von Maßnahmen in den Handlungsfeldern "Umwelt", "Verkehr" sowie "Wohnumfeld und öffentlicher Raum" gleichzeitig dazu, umweltbedingte Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten auch viele Maßnahmen im Sportbereich. Ebenso haben Beschäftigungsmaßnahmen gesundheitsfördernde Wirkungen, da sie zu einer Verbesserung der ökonomischen Situation sowie des Selbstwertgefühls der Bewohnerinnen und Bewohner beitragen (6).

![]() Gesundheitsbezogene Probleme und Potenziale in den Gebieten

Gesundheitsbezogene Probleme und Potenziale in den Gebieten

Auch bei den Problemnennungen gehört der Bereich "Gesundheitsförderung" zu den Schlusslichtern. Neben der eher geringen Bedeutung, die das Thema Gesundheit in der traditionellen Stadterneuerung besitzt (7), mag eine weitere Ursache hierfür sein, dass umweltbedingte (8) Gesundheitsprobleme aufgrund des mehrheitlich stadtplanerischen Berufshintergrunds der Antwortenden teilweise den Problembereichen Umweltbelastungen und Defizite im Wohnumfeld zugeordnet wurden; statt vom Gesundheitsrisiko Lärm wird beispielsweise von Verkehrs- und Lärmbelästigung gesprochen (9). Der tatsächliche Anteil gesundheitlicher Probleme in den Gebieten muss daher als deutlich höher eingeschätzt werden.

Dies lässt sich auch aus den Erfahrungen in den Modellgebieten ableiten, für die in 14 Fällen über Gesundheitsprobleme berichtet wird. Im Vordergrund stehen dabei gesundheitliche Probleme bei Kindern und Jugendlichen: Übergewichtigkeit, Haltungsschäden, Atemwegserkrankungen, Karies, Allergien sowie motorische und Sprachentwicklungsstörungen (10). Die Symptome der gesundheitlichen Vernachlässigung von Kindern können - wie für das Modellgebiet Hamburg-Altona - Lurup konstatiert - bis zum Zustand der Verwahrlosung reichen: "In Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Jugendeinrichtungen wurde wiederholt betont, dass Kinder - insbesondere nach Wochenenden - teils völlig ausgehungert sind" . (11) Im Modellgebiet Berlin-Kreuzberg - Kottbusser Tor tritt dieses Problem noch offensichtlicher zutage: "Hungernde Menschen" - so das Quartiermanagement - "sind durchaus keine Seltenheit. Neben den erwachsenen Obdachlosen sind vermehrt Kinder aller Nationalitäten zu beobachten, die sich von achtlos weggeworfenen Essensresten ernähren" . (12) Darüber hinaus wird für rund ein Drittel der Modellgebiete über ausgeprägte Drogensuchtprobleme berichtet.

Neben diesen sozial bedingten Gesundheitsgefahren werden für mehr als die Hälfte der Modellgebiete auch umweltbedingte Gesundheitsrisiken konstatiert. Vor allem hohe Verkehrsbelastungen und damit verbundene Lärm- und Schadstoffemissionen sowie erhöhte Unfallrisiken werden in diesem Zusammenhang genannt. Insbesondere in den durch Altbau geprägten Gebieten existiert zudem häufig eine quantitative und qualitative Unterversorgung mit Grün- und Freiflächen, die sowohl zu ungünstigen kleinklimatischen Situationen als auch zu einem Mangel an Erholungsraum sowie an Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche führt. Anders als in den U.S.A. liegen für Deutschland noch kaum Untersuchungen darüber vor, inwieweit diese umweltbedingten Gesundheitsrisiken Ausdruck einer sozialräumlich ungleichen Verteilung von Umweltbelastungen sind (13).

Ebenso wie Probleme wurden gesundheitsbezogene Entwicklungspotenziale bei der bundesweiten Umfrage in den Programmgebieten nur vereinzelt erwähnt. Lediglich für sieben Prozent der Gebiete werden Angebote der Gesundheitsförderung als Potenziale identifiziert. Auch die PvO-Teams weisen kaum auf gesundheitsbezogene Potenziale in den Modellgebieten hin.

![]() Stadtteilbezogene Strategien zur Gesundheitsförderung

Stadtteilbezogene Strategien zur Gesundheitsförderung

Der Schwerpunkt der Projekte und Maßnahmen im Handlungsfeld "Gesundheitsförderung" liegt bei präventiven und gesundheitsfördernden Angeboten (14). Charakteristisch ist dabei die Fokussierung auf den Lebensraum und die alltäglichen Lebensweisen der Bewohnerinnen und Bewohner. Dieser gebietsbezogene Ansatz korrespondiert mit dem seit Mitte der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts zur Umsetzung von Prävention und Gesundheitsförderung zunehmend verfolgten "Setting-Ansatz" der WHO (15). Als Settings werden Lebensbereiche mit ihren spezifischen sozialen und organisatorischen Strukturen bezeichnet, wie z.B. Schule, Betrieb, Stadtteil, Quartier, in denen Menschen sich überwiegend aufhalten und Lebensmuster entwickeln, die unter anderem ihre Gesundheit bestimmen. Ansätze der stadtteilbezogenen Gesundheitsförderung in den Programmgebieten zielen zum einen darauf ab, "niedrigschwellige" Angebote für schwer erreichbare Zielgruppen zu entwickeln, zum anderen darauf, durch Netzwerkbildung die Kooperation im Gesundheitswesen zu verbessern.

Die Entwicklung "niedrigschwelliger" Angebote für einzelne Zielgruppen erfolgt vor allem deshalb, weil traditionelle Angebote der Gesundheitsförderung überwiegend mittelschichtorientiert sind und besonders gefährdete Gruppen in gesundheitlich benachteiligten sozialen Lagen in der Regel nicht erreichen. Diese neuen Angebote haben daher zum Ziel, die gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen sowie die personalen und sozialen Ressourcen der angesprochenen Gruppen stärker zu berücksichtigen. Bewährt hat es sich hierbei, wenn die Maßnahmen - entsprechend dem Setting-Ansatz - in Räumen und Einrichtungen im Stadtteil stattfinden, die den angesprochenen Zielgruppen vertraut sind. Dies können Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Vereine, aber auch Moscheen oder andere soziale und religiöse Einrichtungen sein.

Eine wichtige Zielgruppe dieser Angebote sind Kinder und Jugendliche - zum einen weil sie häufig bereits gesundheitlich stark beeinträchtigt sind, zum anderen weil bei dieser Gruppe noch ein hohes Gesundheitspotenzial zu erwarten ist, das aktiviert und erhalten werden soll. Im Vordergrund stehen dabei Vor-Ort-Projekte zur Versorgung mit gesunden Mahlzeiten und zur Sensibilisierung für den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit, Bewegungsangebote sowie Maßnahmen der Gewalt- und Suchtprävention (16).

|

Praxisbeispiel |

Abbildung 61/62 |

|

|

|

Kinderkantine Lernen geht durch den Magen in Wuppertal Ostersbaum Die im Nachbarschaftsheim untergebrachte Kinderkantine richtet sich mit ihrem Angebot an Grundschulkinder und jüngere Kinder weiterführender Schulen (6 bis 12 Jahre). Da sich viele Kinder mittags am Kiosk versorgen und oft ihre Hausaufgaben nicht oder sehr fehlerhaft machen, werden die Kinder hier mit einem warmen Mittagessen versorgt, außerdem bekommen sie Unterstützung und Anleitung bei den Hausaufgaben und haben die Möglichkeit zum freien Spiel. Mit diesem Angebot wird der Tagesablauf für familiär vernachlässigte Kinder strukturiert, sie haben Ansprache und Kontakt zu Gleichaltrigen. An dem Projekt sind verschiedene Partner aus dem Gebiet beteiligt. |

|

Andere Angebote richten sich speziell an Frauen im Stadtteil und bieten diesen Gelegenheit, sich über Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung zu informieren und beraten zu lassen (17). Wesentliches Ziel ist es hierbei, die Frauen anzuregen, selbst etwas für die eigene Gesundheit zu tun, "gesundes Leben" (z.B. in Bezug auf Ernährung, Körperpflege) im Alltag zu üben sowie gezielt zusätzlich benötigte medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zudem geht es bei vielen Angeboten darum, die Frauen in ihrer Rolle als Mutter für das Thema Gesundheitsförderung zu sensibilisieren und ihnen dessen Bedeutung für die Entwicklung ihrer Kinder näher zu bringen. Häufig richten sich frauenspezifische Angebote insbesondere an Migrantinnen (18). Bei dieser Gruppe bestehen oft große Informationsdefizite zu Fragen der Gesundheit, da mangelnde Sprachkenntnisse sowie das kulturell und sozial geprägte Rollenverständnis diesen Frauen den Zugang zu entsprechenden Informationen und einer optimalen Gesundheitsversorgung erschweren. Als Maßnahmen für diese Zielgruppe haben sich neben muttersprachigen Informationsmaterialien, offenen Kursangeboten und Gesprächskreisen vor allem Hausbesuche und direkte Hilfen bei gesundheitlichen Problemen in der Familie bewährt.

|

Praxisbeispiel |

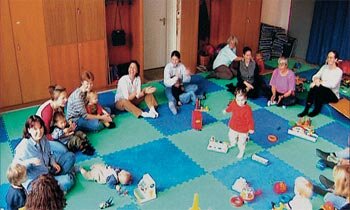

Abbildung 63/64 |

|

|

|

Gesundheitshaus in Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord Das Gesundheitshaus existiert seit Mitte 1997. An dem Projekt sind neben dem Apothekerverband Westfalen-Lippe e.V. (Bezirksgruppe Gelsenkirchen) und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenhäuser in Gelsenkirchen die Versorgungsträger Emscher Lippe Energie GmbH und Gelsenwasser AG sowie die Stadt Gelsenkirchen und die Volksbank eG Gelsenkirchen-Buer beteiligt. Es werden regelmäßige Kurse (z.B. Frauenturnen und Mutter-Kind-Turnen) und Vorträge sowie Sonderveranstaltungen (beispielsweise Gesundheitstage) angeboten. Besonders intensiv engagiert sich das Gesundheitshaus in Projekten mit Kindern und Jugendlichen (AIDS-Aufklärung, Anti-Gewalt-Training, Gesundheitsförderung im Vorschulalter). Die Türkinnen im Gebiet sind eine weitere Zielgruppe des Gesundheitshauses. Für sie gibt es einen wöchentlichen Gesprächskreis mit Kinderbetreuung sowie Schwimm- und Gymnastikkurse unter Anleitung einer verschleierten Kursleiterin. |

|

Ziel der Bildung von Netzwerken zur stadtteilbezogenen Gesundheitsförderung (19) ist es, eine kooperative Gesundheitsförderung im Sinne eines Aktionsbündnisses Gesundheit im Stadtteil zu etablieren, das von allen im Gesundheitswesen und für die Gesundheitsförderung tätigen Akteuren im Stadtteil gemeinsam getragen wird. Mögliche Bündnispartner sind dabei unter anderem das Gesundheitsamt, freie Träger der Gesundheits- und Gemeinwesenarbeit, Selbsthilfegruppen, Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Krankenkassen, Sportvereine sowie Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Erfahrungen zeigen, dass auf diese Weise häufig überhaupt das erste Mal die Gelegenheit zum Kennenlernen, zum Austausch unterschiedlicher Sichtweisen und Ideen zur Gesundheitsförderung sowie zum gemeinsamen Handeln im Stadtteil entsteht.

(1) Vgl. unter anderem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Berlin 2001; Andreas Mielck, Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze, Interventionsmöglichkeiten, Bern 2000. ![]()

(2) Vgl. unter anderem Birgit Babitsch, Was macht arme Frauen krank?, in: Raimund Geene und Carola Gold (Hrsg.), Gesundheit für Alle! Wie können arme Menschen von kurativer und präventiver Gesundheitsversorgung erreicht werden?, Berlin 2000, S. 130 ff. (Materialien für Gesundheitsförderung, Bd. 4). ![]()

(3) Rainer Grahlen und Sybille van Os-Fingsberg, Lernen mit Herz, Hirn und Hand. Kommunikation auf dem Weg zur Gesundheit, in: Geene/Gold, S. 90. ![]()

(4) Nähere Informationen hierzu unter http://www.Gesunde-Staedte-Netzwerk.de. ![]()

(5) Wechselwirkungen zwischen Handlungsfeldern konnten durch die eher disziplinär ausgerichtete Befragung nicht erfasst werden. Vielfach wurde die Querschnittsorientierung einzelner Bereiche auch erst nach und nach im Zuge der Programmumsetzung deutlich. ![]()

(6) So auch z.B. Ingeborg Junge-Reyer, Gesellschaftliche Strategien gegen Armut, in: Geene/Gold, S. 32. ![]()

(7) In einem vom Institut für Medizin-Soziologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf durchgeführten Forschungsprojekt zu "Gesundheitsförderung, Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung" wurde untersucht, ob und inwieweit Gesundheitsbelange im Sanierungsgebiet Osterkirchenviertel in Hamburg-Altona eine Rolle spielen. Dabei zeigte sich, dass ein expliziter Gesundheitsbezug fast gänzlich fehlt. Vgl. hierzu Alf Trojan, Brigitte Stumm, Waldemar Süß und Ines Zimmermann, Soziale Stadtentwicklung. Eine intersektorale Aufgabe für die Gesundheitsförderung, in: Horst Heinemann (Hrsg.), Stadtentwicklung und Gesundheit, Frankfurt am Main 1998, S. 23 f. ![]()

(8) Die Unterscheidung zwischen sozial bedingten und umweltbedingten Gesundheitsgefahren ist Bestandteil eines sozialökologischen Modells von Gesundheit. Dieses Modell bildet die theoretische Grundlage für das von der World Health Organization (WHO) in der Ottawa-Charta von 1986 erstellte Leitkonzept zur Gesundheitsförderung. Vgl. hierzu Trojan und andere. ![]()

(9) Im Rahmen des vom Institut für Medizin-Soziologie des Universitätsklinikums Hamburg- Eppendorf durchgeführten Forschungsprojekts wurde auch festgestellt, dass Verkehrs- und Umweltbelastungen zwar in dem untersuchten Sanierungsverfahren genannt wurden, jedoch ohne das Gesundheitsargument (Trojan und andere, S. 23 ff.). ![]()

(10) Vgl. allgemein zur gesundheitlichen Lage von benachteiligten Kindern und Jugendlichen: B. Hock, G. Holz und R. Simmedinger, Gute Kindheit - Schlechte Kindheit? Armut und Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Abschlußbericht zur Studie im Auftrag des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Frankfurt 2000; Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Gesundheit und Soziales, (Hrsg.), Gesundheitliche und soziale Lage der Schulanfänger in Berlin-Mitte, Berlin, November 2001, S. 34 ff.; Bundesamt für Strahlenschutz (Hrsg.), Dokumentation: Forum Kinder-Umwelt und Gesundheit. Eine Veranstaltung im Rahmen des Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit am 23. und 24. November in München, o.O., o.J. ![]()

(11) Breckner und andere, S. 41. ![]()

(12) Beer/Musch, "Stadtteile ...", S. 46. ![]()

(13) Werner Maschewsky, Umweltgerechtigkeit herstellen. Neue Strategien an der Schnittstelle von Umwelt, Gesundheit und Sozialpolitik, in: WechselWirkung, H. 6 (2002), S. 38-39. ![]()

(14) Während Prävention bei einer gezielten Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsstörungen durch eine Verminderung von Belastungen und Risiken ansetzt, strebt Gesundheitsförderung vor allem eine Stärkung der Gesundheitsressourcen und -potenziale an. Dies bezieht sich sowohl auf den einzelnen Menschen als auch auf alle gesellschaftlichen Ebenen. Vgl. Ulla Walter, Friedrich Wilhelm Schwartz und Friederike Hoepner-Stamos, Zielorientiertes Qualitätsmanagement und aktuelle Entwicklungen in Gesundheitsförderung und Prävention, in: Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Qualitätsmanagement in Gesundheitsförderung und Prävention. Grundsätze, Methoden und Anforderungen, Köln 2001, S. 23 (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Bd. 15). ![]()

(15) Vgl. Eberhard Göpel, Gesundheit fördern durch bürgerschaftliches Engagement. Aktuelle Ziele und Voraussetzungen für eine Neuordnung öffentlicher Gesundheitspolitik, in: WechselWirkung, H. 6 (2002), S. 16. ![]()

(16) Vgl. hierzu z.B. die folgenden Projekte in der Projektdatenbank: Essen in Schulen in Bremen - Schwachhausen; Umstrukturierung des Mensabetriebs im Bildungszentrum Mümmelmannsberg in Hamburg-Mitte - Mümmelmannsberg; PreisWerte Ernährung in Lüneburg - Kaltenmoor; Gesundheitshaus in Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord sowie Lernen geht durch den Magen - Kinderkantine in Wuppertal - Ostersbaum. ![]()

(17) Vgl. hierzu z.B. die folgenden Projekte in der Projektdatenbank: Luruper Frauenoase in Hamburg- Altona - Lurup; Gesundheitshaus in Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord; Mutter-Kind-Turnen und noch mehr in Recklinghausen - Hochlarmark sowie Schutzengel e.V. - Gesundheitliche und soziale Unterstützung für werdende und junge Familien im Stadtteil in Flensburg - Neustadt. ![]()

(18) Vgl. hierzu z.B. die folgenden Projekte in der Projektdatenbank: Gesundheitsprojekt in der Interkulturellen Begegnungsstätte Bayouma-Haus in Berlin-Friedrichshain - Boxhagener Platz; Gesundheitshaus in Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord. ![]()

(19) Vgl. hierzu z.B. Dorothea Stappert und Marianne Leßmann, Aktionsbündnis Gesundheit. Kooperative Gesundheitsförderung in einem benachteiligten Stadtquartier. Knappenviertel Oberhausen, in: Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein- Westfalen (Hrsg.), Quergedacht - Selbstgemacht. Integrierte Handlungsansätze in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf. Dokumentation zur Veranstaltung am 21. Oktober 1999 in Köln- Kalk, Düsseldorf 2000, S. 40-43 sowie das folgende Projekt in der Datenbank: Gesundes Heimfeld - Netzwerk für quartiersorientierte Gesundheitsförderung in Hamburg-Harburg - Heimfeld-Nord. ![]()

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005