soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

4.3 Verfahren der Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung

Erfahrungen aus den Modellgebieten und die Ergebnisse der zweiten Befragung zeigen, dass zu Beginn der Programmumsetzung vorhandene Unsicherheiten, was die Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung Integrierter Handlungskonzepte betrifft, inzwischen vielerorts überwunden sind. Deutlich erkennbar ist auch, dass mit den jetzt vorliegenden Ansätzen auf ganz unterschiedliche Weise Bottom-up- und Top-down-Strategien bei den einzelnen Verfahrensschritten zur Erstellung der Konzepte miteinander verbunden werden. Dabei wird mit den Bottom-up-Strategien die in der bisherigen Programmrealisierung gewonnene Erkenntnis umgesetzt, dass Integrierte Handlungskonzepte, um wirksam werden zu können, an den Interessen, Aktivitäten und Bedürfnislagen der Quartiersbevölkerung und der Stadtteilakteure anknüpfen müssen. Immerhin wird in zwei Dritteln der Fragebögen (147 Nennungen) der Aussage zugestimmt, dass Integrierte Handlungskonzepte unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Akteure vor Ort entwickelt werden sollten, und nur fünf Prozent der Antwortenden (elf Nennungen) sind anderer Ansicht.

|

Abbildung 32/33: |

|

![]() Startphase für die Erarbeitung

Startphase für die Erarbeitung

In den zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung ist festgelegt, dass Integrierte Handlungskonzepte maßnahmebegleitend zu erstellen sind. Dies lässt offen, ob das Konzept bereits mit der Beantragung der Fördermittel eingereicht werden muss oder aber mit seiner Erarbeitung noch zu Beginn der Programmumsetzung begonnen werden kann. Bisher sind grundsätzlich zwei verschiedene Vorgehensweisen zu erkennen: Ein Teil der Kommunen verbindet bereits die Beantragung von Fördermitteln mit der Vorlage eines Integrierten Handlungskonzepts, da in diesem Zusammenhang ohnehin Angaben zu den wesentlichen Entwicklungszielen und beabsichtigten Maßnahmen gemacht werden müssen oder aber - wie in Nordrhein-Westfalen und im Saarland (1) - die Vorlage eines Integrierten Handlungskonzepts vom Land zur Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm gemacht wird. Auch für die Modellgebiete erfolgte in zwei Fällen die Entwicklung des Integrierten Handlungskonzepts im Vorfeld der Antragstellung (Leipziger Osten, Ludwigshafen - Westend).

Ein Vorteil einer solchen frühzeitigen Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts ist, dass die Stadtteilentwicklung von Beginn an zielgerichteter und weniger "inkrementalistisch" verlaufen kann. Da zu diesem Zeitpunkt in den meisten Fällen noch keine Beteiligungsstrukturen aufgebaut sind, kann die Erarbeitung aber nur verwaltungsintern und ohne Mitwirkung anderer lokal wirksamer Akteure sowie der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgen. Vor diesem Hintergrund wird es sich in der Regel um - im günstigsten Fall teilabgestimmte - Entwürfe der Verwaltung handeln, deren weitere Behandlung Offenheit und Flexibilität voraussetzt, um die Chancen für ein Wechselspiel zwischen Top-down- und Bottom-up-Ansatz nicht zu verstellen. Die Erfahrungen zeigen, dass in diesen Fällen zügig Beteiligungsprozesse einzuleiten sind, die für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortschreibung des Konzepts tragend werden.

In vielen Programmgebieten wird dagegen mit der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts erst im Laufe der Programmumsetzung begonnen. Nach den Ergebnissen der zweiten Befragung befand sich das Integrierte Handlungskonzept zum Zeitpunkt der Befragung in denjenigen Gebieten, die zur Steuerung der integrierten Stadtteilentwicklung ein solches Konzept aufstellen, bei 52 Prozent der im Jahr 2001, 23 Prozent der im Jahr 2000 und 19 Prozent der im Jahr 1999 ins Programm aufgenommenen Gebiete noch in Arbeit. Auch in den meisten Modellgebieten wurde das Handlungskonzept im Laufe der Programmumsetzung entwickelt. Dies liegt teilweise daran, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung noch viele Grundinformationen über das Gebiet fehlen, Organisations-, Management- und Kommunikationsstrukturen erst aufgebaut werden müssen und in der Regel erheblicher Zeitdruck besteht. Außerdem scheint die große Erfolgserwartung im Gebiet und seitens der Politik häufig ein eher pragmatisches Vorgehen mit dem Schwergewicht auf der Konzipierung und Umsetzung von Projekten ohne schlüssiges Handlungskonzept und damit ohne allgemein verbindlichen Orientierungsrahmen zu stützen.

Diese projektbezogene Vorgehensweise war auch im Modellgebiet Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord für die Startphase in das Vorläuferprogramm des Landes 1995 kennzeichnend: "Ziele und Leitbilder wurden nicht explizit formuliert, die Entwicklung der Einzelprojekte wurde aus einem gemeinsamen Grundverständnis für Probleme und Perspektiven des Gebietes abgeleitet" (2) . Im Vordergrund - so ein Ergebnis der Programmbegleitung vor Ort - stand "die kurzfristige Realisierung von Einzelprojekten mit möglichst vielseitigem Nutzen und sichtbaren Erfolgen" (3) . Der allmähliche Prozess zur strategischen Ausrichtung und Zielbestimmung begann erst 1997, zwei Jahre nach Programmbeginn, als sich sowohl die Akteurslandschaft als auch die Organisationsstrukturen zur Umsetzung des Programms konstituiert hatten (4) .

|

Abbildung 34: |

Vorteile einer solchen Herangehensweise liegen darin, dass durch bereits realisierte (Schlüssel-)Projekte, die schnell zu sichtbaren Verbesserungen im Stadtteil führen, Diskussionen angeregt werden und die Motivation in der Bewohnerschaft steigt. Außerdem besteht genug Zeit, um zum einen geeignete Management- und Organisationsstrukturen als eine tragfähige Basis für die systematische Diskussion von Leitbildern, Zielen und Strategien sowie für die Einbeziehung von Quartiersbevölkerung und Stadtteilakteuren einzurichten und zum anderen das Kennenlernen und die Zusammenarbeit lokaler und lokal wirksamer Akteure zu organisieren. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass die Offenheit der Zielausrichtung eine inhaltliche Beliebigkeit und ein programmatisches Vakuum für die Stadtteilentwicklung nach sich zieht (5), wenn nicht zeitnah im laufenden Prozess ein Integriertes Handlungskonzept entwickelt und fortgeschrieben wird.

|

Tabelle 8: Jahr der Programmaufnahme und Stand des Integrierten Handlungskonzepts (IHk) (n=186; Zweite Befragung Difu 2002) |

||||||

|

IHk in Arbeit |

IHk liegt vor |

Gesamt |

||||

|

abs. |

% |

abs. |

% |

abs. |

% |

|

|

1999 |

21 |

18,9 |

90 |

81,1 |

111 |

100 |

|

2000 |

11 |

22,9 |

37 |

77,1 |

48 |

100 |

|

2001 |

14 |

51,9 |

13 |

48,1 |

27 |

100 |

|

Gesamt |

46 |

24,7 |

140 |

75,3 |

186 |

100 |

|

Deutsches Institut für Urbanistik |

||||||

![]() Federführung und Zuständigkeiten

Federführung und Zuständigkeiten

Für knapp drei Viertel der 187 Gebiete, in denen ein Integriertes Handlungskonzept vorliegt oder erarbeitet wird, wurde die Verwaltung als federführend für dessen Entwicklung und Fortschreibung genannt. Dabei hat mit etwas mehr als der Hälfte (105 Gebiete) der Bereich Planen, Bauen und Verkehr, der sich traditionell mit Fragen der räumlichen Entwicklung von Stadtteilen unter anderem im Rahmen der klassischen Sanierungsverfahren befasst, den weitaus größten Anteil. Die Bereiche Soziales, Kinder- und Jugendhilfe sowie Wirtschaft sind demgegenüber trotz der Schwerpunktverlagerung integrierter Stadtteilentwicklung von baulich-räumlichen stärker zu sozialen Maßnahmen deutlich geringer vertreten. Weitere Verwaltungsbereiche spielen kaum oder gar keine Rolle. Häufiger dagegen wurden der Verwaltung zugeordnete lokale Quartiermanagementeinrichtungen sowie aus der Verwaltung ausgelagerte, aber eng mit ihr zusammenarbeitende Entwicklungsgesellschaften als federführend genannt ("Andere/r Dienststelle/Fachbereich").

|

Tabelle 9: Federführende/r Dienststelle/Fachbereich bei der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts (n=187, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |

||

|

Federführende/r Dienststelle/Fachbereich |

Nennungen |

Prozent |

|

Planen, Bauen und Verkehr |

105 |

56,1 |

|

Soziales |

18 |

9,6 |

|

Wirtschaft |

9 |

4,8 |

|

Kinder- und Jugendhilfe |

8 |

4,3 |

|

Kultur |

3 |

1,6 |

|

Umwelt |

3 |

1,6 |

|

Gesundheit |

2 |

1,1 |

|

Gleichstellungsstelle/Frauenbüro |

1 |

0,5 |

|

Andere/r Dienststelle/Fachbereich |

15 |

8,0 |

|

Keine Angabe |

51 |

27,3 |

|

Deutsches Institut für Urbanistik |

||

Auch für die Modellgebiete wird die Federführung überwiegend von der kommunalen Verwaltung und hier ebenfalls primär vom Bereich Planen, Bauen und Verkehr übernommen. Für eine gemeinsame Wahrnehmung dieser Aufgabe durch zwei Verwaltungsbereiche hat sich die Stadt Flensburg im Modellgebiet Neustadt entschieden. Dort sind auf Grundlage eines Kooperationsvertrags sowohl der Fachbereich Umwelt und Planen als auch der Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit für die Erarbeitung des Konzepts federführend. Eine solche "Tandemlösung" fördert die Zusammenarbeit zwischen städtebaulichen und sozialen Verwaltungsakteuren und kann für die Programmumsetzung als ein Schritt in die "richtige" Richtung angesehen werden.

|

Tabelle 10: Zuständige Managementebene und -einheit für die Entwicklung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts (n=222, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |

|||

|

Managementebene |

Managementeinheit |

Nennungen |

Prozent |

|

Quartiersebene |

Vor-Ort-/Stadtteilbüro |

112 |

50,5 |

|

Intermediäre Ebene |

Stadtteilkonferenz |

48 |

21,6 |

|

Workshops, Foren, Runde Tische |

57 |

25,7 |

|

|

Themenbezogene Arbeitsgruppen/-kreise |

61 |

27,5 |

|

|

Stadtteilmoderator/in |

60 |

27,0 |

|

|

Kommunale |

Dezernatsübergreifende Steuerungs-/Lenkungsgruppe |

68 |

30,6 |

|

Ämter-/ressortübergreifende Arbeitsgruppe |

79 |

35,6 |

|

|

Gebietsbeauftragte/r |

76 |

34,2 |

|

|

Deutsches Institut für Urbanistik |

|||

Erfahrungen zeigen, dass die für die Erarbeitung zuständige Managementebene (6) nicht unbedingt mit der federführenden Ebene identisch ist. Als für die Entwicklung und Fortschreibung des Handlungskonzepts zuständige Managementebene wurde in der Befragung am häufigsten die Quartiersebene (Vor-Ort-/Stadtteilbüro) genannt. Mit größerem Abstand erst folgen an zweiter Stelle Managementeinheiten der kommunalen Verwaltungsebene. Managementeinheiten auf der intermediären Ebene spielen eine geringere Rolle. Die große Anzahl von Mehrfachnennungen lässt jedoch vermuten, dass vielfach nicht eine Managementebene alleine zuständig ist, sondern die Aufgabe der Entwicklung und Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts von Managementeinheiten verschiedener Ebenen gemeinsam wahrgenommen wird. Diese Annahme wird auch durch Erfahrungen aus den Modellgebieten bestätigt. Dabei kann eine Vernetzung der drei Managementebenen bei der Aufgabenerfüllung zum Abbau des Konfliktpotenzials zwischen Lebenswelt und Systemwelt (7) beitragen; in der Kooperation gelingt es eher, sowohl Wünsche und Vorstellungen der Quartiersebene als auch die "Sachzwänge" und unterschiedlichen Interessen der Verwaltung zu berücksichtigen und in Einklang zu bringen.

Die nötigen Abstimmungs- und Beteiligungsprozesse mit der Quartiersbevölkerung, den Stadtteilakteuren sowie zwischen den Ressorts und Ämtern sind zeitlich und personell oft sehr aufwändig. Immerhin 18 Prozent der in der zweiten Befragung Antwortenden halten den Aufwand für die Abstimmung des Konzepts für zu hoch; allerdings stimmt fast die Hälfte dieser Einschätzung nicht zu. Erfahrungen in den Modellgebieten machen deutlich, dass eine Vernachlässigung von Beteiligung die spätere Umsetzung sehr erschweren kann. Für das Modellgebiet Berlin-Kreuzberg - Kottbusser Tor wird von der Programmbegleitung vor Ort beispielsweise berichtet, dass Ziele, Projekte und Bewertungen des vom lokalen Quartiermanagement erarbeiteten Handlungskonzepts nur unzureichend mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Wohnungseigentümern und -baugesellschaften, den politischen Gremien und Parteien sowie den Ressorts der Bezirksverwaltung abgestimmt worden seien und sich dies bei der Umsetzung negativ auswirke: "So sind die Vorstellungen der Akteure, was das Programm ,Soziale Stadt' eigentlich sei und wodurch es sich von traditionellen Stadterneuerungsstrategien oder Förderprogrammen unterscheidet, heterogen. Je nach eigener Interessenslage liegt der Schwerpunkt ihres Interesses auf investiven (Eigentümer) oder nicht-investiven Maßnahmen (Träger, Initiativen)... Dass es sich um einen integrierten Prozess der Gebietsentwicklung handelt, ist kein Konsens." (8)

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Integration aller für die Programmumsetzung relevanten Ämter in die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts durchaus noch keine Selbstverständlichkeit ist. Während der Bereich Planen, Bauen und Verkehr fast immer an der Erarbeitung beteiligt ist und auch die Bereiche Soziales sowie Kinder- und Jugendhilfe in etwa drei Viertel der Fälle einbezogen sind, ist die Mitwirkungsrate der Bereiche Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Bildung und Finanzen deutlich geringer und bei den Bereichen Gleichstellungsstelle/Frauenbüro und Gesundheit mit einem Anteil von knapp unter einem Drittel bzw. knapp unter einem Viertel sehr niedrig. Für 13 Prozent der Gebiete wurde keine Angabe gemacht. Es ist zu vermuten, dass hier noch nicht über eine Beteiligung der Verwaltungsbereiche entschieden wurde, da sich mit einer Ausnahme das Handlungskonzept in diesen Gebieten noch in der Erarbeitungsphase befindet.

|

Abbildung 35: An der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts beteiligte Verwaltungsbereiche (n=187, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |

|

|

Deutsches Institut für Urbanistik |

Als Instanz für die Koordination innerhalb der Verwaltung hat sich die Einrichtung einer ämter- oder ressortübergreifenden Arbeitsgruppe (9) bewährt, in der alle an der Entwicklung und Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts beteiligten Ämter vertreten sind. Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Arbeitsgruppe ist es, dass die Mitglieder die Entscheidungsbefugnis haben, die Ämter, aus denen sie kommen, auf das in der Arbeitsgruppe abgestimmte Handlungskonzept festzulegen (10) .

![]() Lokale und lokal wirksame Akteure außerhalb der kommunalen Verwaltung

Lokale und lokal wirksame Akteure außerhalb der kommunalen Verwaltung

Die Befragungsergebnisse zeigen weiter, dass regelmäßig eine Vielzahl unterschiedlicher verwaltungsexterner Akteure in die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts einbezogen ist. In etwas mehr als der Hälfte der Gebiete (103), für die ein solches Konzept vorliegt oder erarbeitet wird, sind acht und mehr Akteure daran beteiligt. Auffällig ist jedoch eine eher geringe Mitwirkungsrate des Gewerbebereichs (Lokale Unternehmen, Privatwirtschaft, Industrie- und Handelskammer/ Handwerkskammer) sowie der Arbeitsverwaltung. Lediglich in 28 der Gebiete (15 Prozent), davon 23, in denen das Integrierte Handlungskonzept erst erstellt wird, erfolgt die Erarbeitung (noch) ohne Mitwirkung verwaltungsexterner Akteure.

|

Abbildung 36: An der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts beteiligte Akteursgruppen (n=187, Mehrfachnennungen; Zweite Befragung Difu 2002) |

|

|

Deutsches Institut für Urbanistik |

Zu Beginn der Erarbeitung von Integrierten Handlungskonzepten geht es häufig erst einmal um die Vernetzung der vielen Aktivitäten und Akteure im und für den Stadtteil - dies sind unter anderem Erfahrungen aus dem Impulskongress "Integratives Handeln für die soziale Stadtteilentwicklung" in Essen (11). Gegenseitiges Kennenlernen, sich über die Aktivitäten der anderen informieren, Kontakte knüpfen sowie "Bündnispartner" für die Arbeit im Stadtteil finden - dies steht zunächst im Vordergrund. Für den Aufbau solcher gebietsspezifischer Kommunikations- und Kooperationsstrukturen unter den Stadtteilakteuren haben sich Foren, Stadtteilkonferenzen und themenbezogene Arbeitskreise bewährt (12), die darüber hinaus - soweit auch die Akteure der Verwaltung und Politik hieran teilnehmen - die Möglichkeit bieten, über die Grenzen zwischen System- und Lebenswelt hinweg in Austausch über Leitbilder, Ziele sowie Maßnahmen und Projekte als wesentliche Elemente des Integrierten Handlungskonzepts zu treten. Als hilfreich und unterstützend hat sich hierbei professionelle, fallweise auch externe Moderation herausgestellt.

Für etwas mehr als zwei Drittel der Integrierten Handlungskonzepte (128) wurde angegeben, dass die Quartiersbevölkerung bei der Erarbeitung beteiligt war. Aussagen darüber, wie viele Bewohnerinnen und Bewohner mit der Beteiligung erreicht wurden und welche Art und Qualität die Mitwirkung hatte, lassen sich auf Grundlage der Befragung jedoch nicht treffen.

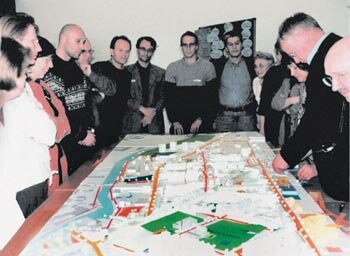

Tatsächlich aber - so die Erfahrungen in den Modellgebieten - erweist es sich als schwierig, die bis dahin nichtorganisierten Bewohnerinnen und Bewohner in die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts einzubeziehen. Über Leitbilder und Ziele als Bausteine eines Integrierten Handlungskonzepts zu diskutieren, stellt sich als abstrakte Aufgabe heraus. Sie muss deshalb auf Quartiersebene so vermittelt werden, dass ein möglichst großer Teil der Quartiersbevölkerung Interesse findet, sich daran zu beteiligen. In diesem Zusammenhang haben sich verschiedene Aktivierungstechniken bewährt (13). Wichtig erscheint auch, dass die Debatte über Leitlinien als Handlungs- und Orientierungsrahmen für die Gebietsentwicklung nicht losgelöst von jener über konkrete Maßnahmen, Projekte und Einzelschritte zur schnellen Verbesserung der Situation im Gebiet (so genannte Leuchtturm- oder Schlüsselprojekte) und zur Erreichung der Ziele geführt wird. So wurde beispielsweise im Luruper Forum - einem von der Bewohnerschaft selbst organisierten Stadtteilbeirat im Modellgebiet Hamburg-Altona - Lurup - die Diskussion über die Ziele für die Stadtteilentwicklung durch ein Stadtteilmodell unterstützt. Diese Zieldebatte war verknüpft mit der Erarbeitung von Kriterien, die dem Forum als Entscheidungshilfe zur Beurteilung von Projekten dienen (14).

Erforderlich ist - so ein Ergebnis der Arbeitsgruppe "Bürgerbeteiligung" im Rahmen des Essener Impulskongresses (15) -, Chancen und Reichweite der Mitwirkung konkret abzustecken sowie Entscheidungs- und Handlungsspielräume zu definieren. Um keine falschen Erwartungen zu wecken, sondern konstruktive Prozesse starten zu können, sollte möglichst früh Klarheit unter anderem bezüglich folgender Fragen bestehen:

- Welche Beteiligungsmöglichkeiten stehen der Bewohnerschaft zur Verfügung?

- Welches Stadium haben die Vorarbeiten von Verwaltung/Quartiermanagement zum Integrierten Handlungskonzept erreicht?

- Welche zeitlichen und finanziellen Vorgaben gibt es?

- Welche Bindungskraft für Politik und Verwaltung haben Empfehlungen der Bewohnerinnen und Bewohner zu Leitbildern, Zielen, Projekten und Maßnahmen der Stadtteilentwicklung?

- Können die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Umsetzung des Handlungskonzepts selbst mitwirken?

- Haben Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, über Mittel aus einem Verfügungsfonds zu entscheiden?

Wenn bereits im Rahmen der Antragstellung von der Verwaltung ein Integriertes Handlungskonzept ohne Hinzuziehung der Bewohnerinnen und Bewohner erarbeitet wurde, besteht die Gefahr einer "Pro-forma-Beteiligung", die auf nachträgliche Information und Kenntnisnahme ausgelegt ist. Eine "wirkliche" Beteiligung ist nur dann möglich, wenn das Handlungskonzept von der Verwaltung als Entwurf begriffen und in Beteiligungsprozessen zur Disposition gestellt wird. Wo mit der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts erst im Laufe der Programmumsetzung begonnen wird und schon funktionierende Stadtteilnetzwerke und -gremien existieren, kann die Quartiersbevölkerung bereits in die Problem- und Potenzialanalyse sowie die Entwicklung von Projektideen einbezogen werden.

Erste Ansätze von Engagement der Quartiersbevölkerung können jedoch sehr schnell durch unprofessionelles Agieren der "Profis" wieder zerstört werden: dezidierte inhaltliche und zeitliche Erwartungen seitens Politik und Kommunalverwaltung können den Entwicklungsprozess "von unten" so stark dominieren, dass die Bereitschaft der Quartiersbevölkerung zur Mitarbeit unter Umständen schnell wieder nachlässt oder sogar ganz blockiert wird. Gleiches gilt, wenn sich die Systemwelt mit ihrer eigenen Logik - Förderrichtlinien, zeitliche Gebundenheit, Verfahrensregeln und -rituale - und die teilweise anarchisch anmutende Lebenswelt des Quartiers - Spontaneität, vergleichsweise unberechenbare Dynamik im positiven wie im negativen Sinn - nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen.

Notwendig sind daher flexible Strukturen, die allen Akteuren so viel Spielraum wie möglich lassen, die Dynamik und Eigenwilligkeit der Prozesse berücksichtigen und im Sinne einer "vertikalen Kooperation" und des "Gegenstromprinzips" eine wechselseitige Vermittlung anstreben. So wurde beispielsweise im Modellgebiet Hamburg-Altona - Lurup schnell deutlich, dass die zeitliche Vorgabe, in weniger als einem Jahr ein "Quartiersentwicklungskonzept" zu erarbeiten, für die lokalen Akteure nicht akzeptabel war. Dieses Vorgehen hat die Realität verkannt, "weil damit Konflikte provoziert werden, aufgebautes Vertrauen beschädigt wird und es schlimmstenfalls zu weiterer Resignation und einem Rückzug lokaler Akteure führt"(16). Hier einigten sich die lokalen Akteure (Luruper Forum), das lokale Quartiermanagement sowie die bezirkliche Verwaltung und Politik darauf, im Konzept zunächst lediglich den aktuellen Stand der Diskussion abzubilden und seine kontinuierliche Konkretisierung dem weiteren Prozess zu überlassen.

Integrierte Handlungskonzepte gewinnen erst in der Wechselwirkung zwischen Konzeptentwicklung und Umsetzungserfahrung - im Sinne der in den Verwaltungsvereinbarungen gewählten Formulierung: "maßnahmebegleitend" - schärfere Kontur. In der Arbeitsgruppe "Qualitätskriterien für Integrierte Handlungskonzepte" im Rahmen des zweiten Impulskongresses wurde daher betont, dass es unerlässlich sei, die Handlungskonzepte als flexiblen Orientierungsrahmen anzulegen, sich kontinuierlich im gebietsöffentlichen Diskurs über Erfolg, Misserfolg und Änderungsbedarf zu verständigen und die Konzepte an geänderte Bedingungen anzupassen (17). Auch hierfür eignen sich beispielsweise Foren, Stadtteilkonferenzen, Runde Tische, mit denen allen Akteuren die Beteiligung ermöglicht und zugleich die Transparenz von Willensbildungen und Entscheidungen sichergestellt werden.

In der bisherigen Programmumsetzung kommt der Weiterentwicklung der Integrierten Handlungskonzepte besonderes Gewicht zu. Zwei Drittel der Konzepte werden bereits fortgeschrieben. Für die meisten der Konzepte (70 Prozent) erfolgt die Fortschreibung nicht nach festgelegten Zeiträumen, sondern nach Bedarf, um zu gewährleisten, dass Förderanträge zeitnah entwickelt werden können.

Trotz aller Flexibilität müssen für das jeweilige Bearbeitungsstadium verbindliche, realisierbare und operationalisierbare Ziele formuliert werden. Im Rahmen von Evaluierung und Monitoring (18) kann fortlaufend über den Erfolg eingesetzter Maßnahmen und Aktivitäten Rechenschaft abgelegt werden, um so eine adäquate Weiterentwicklung des Integrierten Handlungskonzepts - unter Umständen mit Kurskorrekturen bei den Zielen - zu gewährleisten (19). Zudem muss gesichert sein, dass die jeweiligen Umsetzungs- und Fortschreibungsstationen in Berichten dokumentiert und dadurch allgemein nachvollziehbar werden.

(1) Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf - Ressortübergreifendes Handlungsprogramm; Ministerium für Umwelt des Saarlandes, "Stadt-Vision-Saar" - Integriertes Stadtentwicklungsprogramm für städtische Problemgebiete im Saarland, Saarbrücken 2000. ![]()

(2) Wolfram Schneider, Fortschreibung und Umsetzung der Konzepte. Impulsreferat in der Arbeitsgruppe 7, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Integratives Handeln, S. 125. ![]()

(3) Klaus Austermann, Marcelo Ruiz und Matthias Sauter, Integrierte Stadtteilentwicklung auf dem Weg zur Verstetigung. Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord, Abschlussbericht der Programmbegleitung-vor-Ort, Dortmund 2002, S. 24 (ILS Schriften, Bd. 186). ![]()

(4) Anders stellt sich die Vorgehensweise für das neue Programmgebiet Gelsenkirchen - Südost dar. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen in Bismarck/Schalke-Nord wurde hier bereits in der Vorbereitungsphase zum Stadtteilprogramm von der Verwaltung ein Integriertes Handlungskonzept mit Leitvorstellungen, Strategien und Zielen für die einzelnen Handlungsfelder erarbeitet. Dabei wurden neben einer großen Zahl kommunaler Fachbereiche und Einrichtungen auch Akteure aus der lokalen Politik, aber auch der Trägerlandschaft eingebunden. Dies hat dazu beigetragen, dass bereits in der Startphase bei vielen Akteuren ein im Vergleich zu den Anfängen des Stadtteilprogramms "Bismarck/Schalke-Nord" sehr ausgeprägtes Interesse an der Programmumsetzung besteht (Stadt Gelsenkirchen, Integriertes Handlungskonzept Gelsenkirchen-Südost, November 2001). ![]()

(5) Austermann/Ruiz/Sauter, S. 24. ![]()

(6) Vgl. ausführlich zu den verschiedenen Managementebenen der Programmumsetzung (Verwaltungsebene, intermediäre Ebene, Quartiersebene) Kapitel 7. ![]()

(7) John Friedmann spricht einerseits von der Lebenswelt als der bunten Welt des Alltags, die sich in den kleinen Räumen der Stadt abspielt - auf der Straße, in Kneipen, in Wohnhäusern, auf dem Kinderspielplatz, in Kirchen und Moscheen -, und andererseits von der Systemwelt der großen Ordnungen - der Ministerien, der Wissenschaft, der Technik, der Stadtplanung -, also der Welt der Ratio, und weist darauf hin, dass die zwei Welten allein sprachlich kaum im Stande sind, sich gegenseitig zu verständigen, und erst Brücken gebaut werden müssen, um ein kommunikatives Handeln zwischen diesen zwei Welten zu ermöglichen; vgl. John Friedmann, Die verwundete Stadt. Gedanken zur Sozialplanung der Stadt, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Kongress "Die Soziale Stadt - Zusammenhalt, Sicherheit, Zukunft", S. 115.120. ![]()

(8) Beer/Musch, "Stadtteile ...", S. 85. ![]()

(9) Vgl. zu Einzelheiten Kapitel 7. ![]()

(10) Renate Mayntz, Politische Steuerung, in: Schader-Stiftung (Hrsg.), Politische Steuerung der Stadtentwicklung. Das Programm "Die soziale Stadt" in der Diskussion, Darmstadt 2001, S. 41 (Gesellschaftswissenschaften - Praxis). ![]()

(11) Heidede Becker, Fortschreibung und Umsetzung der Integrierten Handlungskonzepte. Bericht aus der Arbeitsgruppe 7, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Integratives Handeln, S. 130; Ingeborg Beer, Bewohnerbeteiligung bei der Entwicklung von Integrierten Handlungskonzepten. Bericht aus der Arbeitsgruppe 1, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Integratives Handeln, S. 74. ![]()

(12) Vgl. zu Einzelheiten Kapitel 7. ![]()

(13) Vgl. ausführlich Kapitel 8. ![]()

(14) Quartiersentwicklungskonzept. Ziele für Lurup, in: Lurup im Blick, Dezember 2001/Januar 2002 und November 2002. ![]()

(15) Beer, S. 73. ![]()

(16) Vgl. Ludger Schmitz, Quartiersentwicklungskonzepte in Hamburg, in: Soziale Stadt info, Nr. 6 (2001), S. 11. ![]()

(17) Rolf-Peter Löhr, Qualitätskriterien für Integrierte Handlungskonzepte. Bericht aus der Arbeitsgruppe 11, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Integratives Handeln, S. 174. ![]()

(18) Vgl. zu Einzelheiten Kapitel 9. ![]()

(19) Löhr, Qualitätskriterien, S. 174 f. ![]()

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 24.03.2005