soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

7.2 Aufgaben und Organisation von Quartiermanagement

Der Erfahrungsaustausch im Rahmen des Impulskongresses "Quartiermanagement" (Oktober 2000) zeigte, dass zum damaligen Zeitpunkt noch erheblicher Klärungsbedarf zu folgenden Aspekten von Quartiermanagement bestand:

- Begriffsklärung und Definition,

- Aufgaben,

- Prozessverantwortung für Quartiermanagement,

- Organisationsmodelle für die Zusammenarbeit im Quartier,

- Verhältnis Auftraggeber/lokales Quartiermanagement,

- notwendige Ressourcen,

- Implementierung von Quartiermanagement angesichts unterschiedlicher Ausgangslagen in den Gebieten,

- "Exit-Strategien" vor dem Hintergrund begrenzter Förderungszeiträume.

In den Diskussionen wurde deutlich, dass es bei Quartiermanagement vor allem darum geht, Strategien zur Einbindung der unterschiedlichen Akteure im Stadtteil zu entwickeln. Da die Vielfalt der damit zusammenhängenden Aufgaben nicht von einer Person allein übernommen werden kann, "sollte eine Streuung der Aufgaben und Qualifikationen auf mehrere Beteiligte vorgesehen werden" (1). Als besonders wichtig wurde auch angesehen zu klären, welche Steuerungs- und/oder Handlungsebenen mit welchen Entscheidungskompetenzen einbezogen werden sollten (2). Die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer waren sich weitgehend einig, dass Quartiermanagement zugleich Top-down- und Bottom-up-Ansätze umfassen muss, da eine Verlagerung der Verantwortung allein auf die Quartiersebene zu einer Überforderung der Stadtteilakteure führe.

Zur Reichweite von Quartiermanagement - und damit zur Frage, was von diesem Instrument erwartet werden kann - lautete ein Arbeitsergebnis des Kongresses: "Die Arbeit in den Quartieren kann nur an den Folgen struktureller Probleme (Leerstand, Armut, Arbeitslosigkeit usw.) ansetzen, nicht (zumindest nicht in der Regel) aber die problemverursachenden Faktoren bearbeiten/beeinflussen." (3) Lokales Quartiermanagement dürfe daher nicht zum "Sündenbock" für wenig zufrieden stellende Entwicklungen im Quartier gemacht werden (4).

Ein Anforderungsprofil für Quartiermanagement ist vom Institut für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung (ISSAB) gemeinsam mit dem Difu erarbeitet worden (5). Grundlage dafür waren vergleichsweise detaillierte Erfahrungen aus Städten, die bereits an Vorläuferprogrammen zur integrierten Stadtteilentwicklung beteiligt waren, sowie die Programmbegleitung Soziale Stadt. Eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes erfolgte im Netzknoten Quartiermanagement des "Netzwerks: Kommunen der Zukunft" (6), der im Auftrag der Träger und beteiligten Kommunen durch ISSAB und Difu beraten worden ist (7).

Demnach kann Quartiermanagement generell als strategischer Ansatz zum systematischen Aufbau von selbsttragenden sowie nachhaltig wirksamen personellen und materiellen Strukturen im Quartier bezeichnet werden, der folgende Elemente umfasst (8):

- gezielter Einsatz der kommunalen Ressourcen,

- Einbettung des gebietsbezogenen Quartiermanagement-Prozesses in eine gesamtstädtische Entwicklungspolitik,

- handlungsfeld- und ebenenübergreifende Arbeitsweisen,

- Aktivierung und Befähigung (Empowerment) der Quartiersbevölkerung unter intensiver Mitwirkung der lokalen Wirtschaft, ortsansässiger Institutionen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchen, Polizei) sowie lokaler Vereine, Initiativen und Verbände (9).

Das damit angesprochene Aufgabenspektrum reicht von der Generierung tatsächlich integrativer Projekte über das Zusammenführen, die Moderation und Koordination unterschiedlichster Akteure, die Organisation von Beteiligung, das Zugehen auf Bewohnerinnen und Bewohner bis zu Dialog- und Konfliktmanagement. Leistungsfähiges Quartiermanagement ist daher ausgesprochen komplex:

- Es umfasst verschiedene Steuerungs- und Handlungsstrategien, Vorgehensweisen und Methoden.

- In ihm wirken unterschiedliche Funktionsbereiche zusammen.

- Es ist auf der Verwaltungsebene, der Umsetzungsebene des Quartiers und im intermediären Bereich gleichermaßen angesiedelt.

|

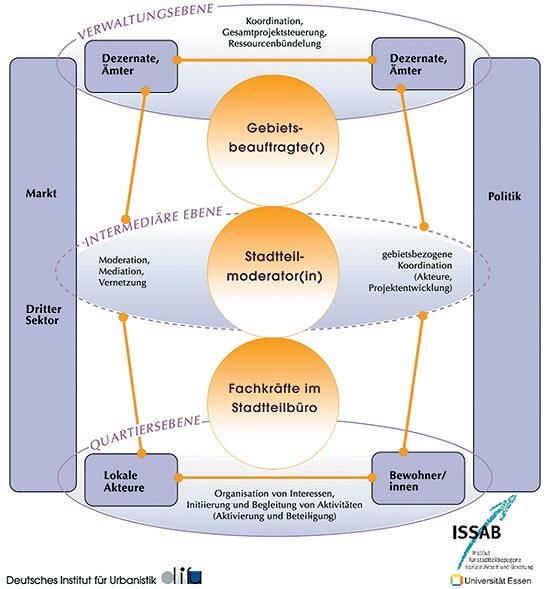

Abbildung 77: Quartiermanagement Aufgabenbereiche und Organisation* |

|

|

* Quelle: Franke/Grimm, Quartiermanagement, S. 5. |

Auf Verwaltungsebene erweist es sich als sinnvoll, nicht nur eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe einzurichten, sondern auch eine Gebietsbeauftragte oder einen Gebietsbeauftragten zu nominieren, die oder der unter anderem für die horizontale Vernetzung der involvierten Ämter (gebietsbezogene ressortübergreifende Zusammenarbeit), die Steuerung des Einsatzes kommunaler Ressourcen, die Gesamtprojektsteuerung und Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts, aber auch die Finanzplanung zuständig ist.

Auf Quartiersebene ist die Einrichtung von Vor-Ort-Büros mit qualifizierter personeller Besetzung sowie einer anforderungsgerechten Sachausstattung unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg integrierter Stadtteilentwicklung (10). Zu den Aufgaben eines solchen Büros gehören unter anderem die horizontale Vernetzung und Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren sowie aufsuchende Arbeit/Aktivierung der Quartiersbevölkerung (11).

Für die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure im intermediären Bereich, der zwischen Politik, Verwaltung, Markt, Drittem Sektor, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie sonstigen lokalen Akteuren vermittelt, ist eine Gebietsmoderatorin oder ein Gebietsmoderator unverzichtbar, die oder der beispielsweise im Rahmen von Beteiligungsforen unter anderem folgende Aufgaben wahrnimmt oder sie zumindest koordiniert: vertikale Vernetzung zwischen "System-" und "Lebenswelt" (12), Sicherstellung des Informationsflusses zwischen allen beteiligten Ebenen, Herstellung von Verfahrenstransparenz, Moderation, Mediation, Dialogmanagement, Öffentlichkeitsarbeit.

Die im Modell (Abbildung 77) dargestellten Aufgaben- und Funktionsbereiche von Quartiermanagement sind nicht in jedem Fall mit einzelnen Personalstellen gleichzusetzen. Je nach Größe der Kommune und des Programmgebiets sowie seiner besonderen Situation werden in der Praxis mehrere Funktionen in Personalunion oder - im umgekehrten Fall - bestimmte Einzelfunktionen von mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team wahrgenommen. Es geht mithin darum, der jeweiligen Situation angemessen alle vorgestellten Aufgabenbereiche von Quartiermanagement gleichermaßen zu berücksichtigen - das heißt Schieflagen durch die Überbetonung einer Ebene zu vermeiden - und die Vernetzung (Aufgabenteilung, Informationsflüsse, Kommunikationsstrukturen) zwischen Verwaltung, Quartier und intermediärem Bereich zu organisieren.

(1) Bericht aus der Arbeitsgruppe "Aufgabenstruktur und Qualifikation", in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Quartiermanagement, S. 70. ![]()

(2) Beitrag von Kerstin Jahnke im Rahmen der Podiums- und Plenumsdiskussion "Erfahrungen mit Organisation und Verfahren des Quartiermanagements, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Quartiermanagement, S. 120. ![]()

(3) Karin Schmalriede, Aktivierung der Bevölkerung, Bericht aus der Arbeitsgruppe 3 a, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Quartiermanagement, S. 59. ![]()

(4) Ulrike Meyer, Aktivierung der Bevölkerung, Bericht aus der Arbeitsgruppe 3 b, in: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.), Impulskongress Quartiermanagement, S. 65. ![]()

(5) Thomas Franke und Gaby Grimm, Quartiermanagement: Systematisierung und Begriffsbestimmung, sozialestadt.de/veroeffentlichungen/quartiermanagement_systematisierung.phtml (Stand: 09/2001). ![]()

(6) Träger des Netzwerkes waren die Bertelsmann Stiftung und die Hans-Böckler-Stiftung sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt); am Netzknoten beteiligte Kommunen mit Programmgebieten der Sozialen Stadt: Belm, Hamburg, Hannover, Wiesbaden und Wolfsburg. ![]()

(7) Bertelsmann Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (Hrsg.), Quartiermanagement - Ein strategischer Stadt(teil)entwicklungsansatz. Organisationsmodell und Praxisbeispiele, Transferprodukt der Netzwerkarbeit, o.O., November 2002. ![]()

(8) 21 Zu Definitionsansatz und Organisationsmodell vgl. Thomas Franke und Gaby Grimm, Quartiermanagement: Systematisierung und Begriffsbestimmung, in: Bertelsmann Stiftung, Hans-Böckler- Stiftung und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (Hrsg.), S. 5 ff. ![]()

(9) Vgl. Kapitel 8. ![]()

(10) Dies ist auch eine zentrale Erkenntnis aus der Umsetzung des nordrhein-westfälischen Handlungsprogramms für "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf"; vgl. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungsprogramms, S. 43. ![]()

(11) Vgl. Kapitel 8. ![]()

(12) Vgl. Friedmann, Die verwundete Stadt. ![]()

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 09.08.2005