soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Quartiermanagement: Systematisierung und Begriffsbestimmung

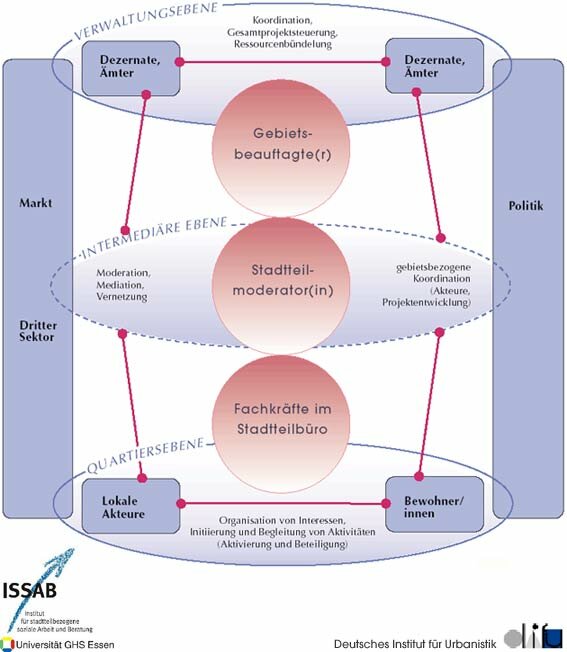

1. Ansatz und Ziele des Programms "Soziale Stadt": Integrative StadtteilentwicklungIm Zuge zunehmender sozialer und räumlicher Polarisierung haben sich in vielen deutschen Städten benachteiligte Quartiere mit komplexen, benachteiligenden Problemlagen entwickelt, denen nicht mehr mit herkömmlichen, sektoral ausgerichteten Politik- und Verwaltungsansätzen effektiv begegnet werden kann.(1) Bei diesen Quartieren handelt es sich in erster Linie um innenstadtnahe verdichtete Altbauquartiere, Neubausiedlungen aus den sechziger bis achtziger Jahre in Stadtrandlagen (Westdeutschland) sowie "Plattenbaugebiete" in Ostdeutschland. Mit der von der ARGEBAU (2) entwickelten "Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt", die im Juli 1999 in das Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt" mündete, gewinnt in der Bundesrepublik ein neuer Politikansatz der Entwicklung und Förderung integrierter, gebietsbezogener Problemlösungsstrategien für eine ganzheitliche Stadtteilentwicklung an Bedeutung. Dabei sollen nicht nur "klassische" investive Projektfinanzierungen ermöglicht, sondern vor allem Selbsthilfe und Eigeninitiative der Betroffenen und damit wesentliche Entwicklungspotenziale vor Ort angeregt und unterstützt werden.(3) Das Programm "Soziale Stadt" basiert sowohl auf ausländischen Erfahrungen als auch auf einer Reihe von Länderprogrammen, mit denen Ansätze integrierter Stadtteilentwicklung teilweise seit mehreren Jahren erprobt werden; Beispiele sind das nordrhein-westfälische Landesprogramm "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf" (seit Mai 1993), das hamburgische Pilotprogramm zur Armutsbekämpfung (seit 1994, inzwischen übergeleitet in das Programm "Soziale Stadtteilentwicklung") oder das hessische Landesprogramm "Einfache Stadterneuerung" (seit 1997). Im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" soll die Städtebauförderung als Leitprogramm mit anderen stadtentwicklungspolitisch relevanten Politikfeldern zu einem neuen integrativen Ansatz verknüpft werden (Mittelbündelung), wozu Ressortgrenzen überwunden und unterschiedliche Behörden sowie Einrichtungen miteinander vernetzt werden müssen (Kooperation). Einzelne Förderungsprogramme sowie das Ressorthandeln in den Kommunen sollen sich auf einzelne Stadtteile beziehen (sozialräumliche Ausrichtung der Verwaltung) und miteinander harmonisiert werden. Entscheidend für ein erfolgreiches Vorgehen sind darüber hinaus die Aktivierung, Mitwirkung und Mitentscheidung von Bewohnerschaft, lokalen Akteuren und (lokaler) Wirtschaft sowie für die Erprobung der für den Gesamtprozess notwendigen neuen Management- und Organisationsformen. 2. Quartiermanagement als Schlüsselinstrument für die Umsetzung des Programms "Soziale Stadt"In diesem Zusammenhang ist eine effiziente Umsetzung des Programms "Soziale Stadt" darauf angewiesen, dass für die im Quartier "als erforderlich angesehenen Maßnahmen, Aktivitäten, Mobilisierungs- und Revitalisierungsprozesse auch die geeigneten flexiblen, kooperativen und 'deregulierten' politischen und administrativen Strukturen vorhanden sind oder kurzfristig geschaffen werden können."(4) Das Instrument, das angesichts dieser komplexen Aufgaben- und Zielstellung zum Einsatz kommen soll, ist das Quartiermanagement. Nach unserem (?) Verständnis ist Quartiermanagement "ein strategischer Ansatz zum systematischen Aufbau von selbsttragenden und nachhaltig wirksamen personellen und materiellen Strukturen zur Entwicklung eines Wohnquartiers, und zwar durch den gezielten Einsatz vorhandener kommunaler Ressourcen, der in eine gesamtstädtische Entwicklungspolitik integriert"(5) sowie handlungsfeld- und ebenenübergreifend angelegt ist. Er beruht auf der Aktivierung und Befähigung ("Empowerment") der Quartiersbevölkerung unter intensiver Mitwirkung der lokalen Wirtschaft, ortsansässiger Institutionen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchen, Polizei) sowie lokaler Vereine, Initiativen und Verbände.(6) Wir begreifen Quartiermanagement weiterhin als einen Ansatz, der nicht von der Person der Quartiermanagerin oder des Quartiermanagers abhängig ist, sondern vielmehr einen komplexen Prozess darstellt, der unterschiedliche Steuerungs- und Handlungsstrategien, Vorgehensweisen und Methoden beinhaltet und durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Funktionsbereiche realisiert wird. Eine zentrale Aufgabe des Quartiermanagements ist die Aktivierung der Gebietsbewohnerinnen und -bewohner, vor allem bisher nicht oder nur schwer erreichbarer Gruppen. Das Quartiermanagement sollte daher in jedem Fall über eine vor Ort einzurichtende Anlaufstelle für alle Interessierten erreichbar sein ("Stadtteilbüro") und beispielsweise Beratungsleistungen zur "Hilfe zur Selbsthilfe" anbieten, über vielfältige Aktionen Eigenengagement und Eigenverantwortung fördern sowie Bewohnerinnen und Bewohner zur Einbringung eigener Vorstellungen und auch Leistungen im Rahmen der integrativen Quartierserneuerung motivieren. Der "direkte Draht" zu der Quartiersbevölkerung lässt Probleme und Bedarfe erkennen bzw. greift Ideen auf, aus denen gemeinsam mit den Einwohnern entsprechende Projekte/Maßnahmen entwickelt werden können.(7) Bisherige Erfahrungen aus der Umsetzung von Länderprogrammen und des Programms "Soziale Stadt" zeigen, dass für die erfolgreiche Implementierung eines Quartiermanagements einige grundsätzliche Kriterien erfüllt werden müssen:(8)

Dabei überschneiden sich die Aufgaben der intermediären Akteure und der vor Ort tätigen Quartiermanager/innen in Teilbereichen ("Schnittstelle"):

Im jeweiligen Einzelfall hängt die detaillierte Organisation des Quartiermanagements von der Größe des Zielgebietes, den dort identifizierbaren spezifischen Problemen sowie der Kompetenz und Qualifikation der bereits vor Ort tätigen professionellen Akteure ab. Im Rahmen eines so verstanden Quartiermanagementkonzeptes ist es hilfreich, die Zusammenarbeit der einzelnen Funktionsbereiche sowohl vertraglich als auch über formelle und informelle Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zu regeln. Jenseits aller Strukturen spielt für die effektive Umsetzung eines strategischen Ansatzes bzw. integrierten Handlungskonzeptes allerdings das Kooperationsklima zwischen den beteiligten Akteure eine entscheidende Rolle.(9) In den beschriebenen Funktionsbereiche kommt es entscheidend auf die hier handelnden Personen und ihr gemeinsames Schnittstellenmanagement an.(10) 3. Bisherige Erfahrungen mit der Umsetzung des Programms "Soziale Stadt"Aus der programmbegleitenden Arbeit des Difu und den Praxiserfahrungen zahlreicher Kommunen lassen sich erste Erkenntnisse aus der Programmumsetzung ableiten:(11)

Die bisherigen Erfahrungen zeigen deutlich, dass erfolgreiches Quartiermanagement gleichzeitig auf politischen Beschlüssen, tragfähigen Strukturen inklusive klaren Aufgabendefinitionen und Qualitätsvereinbarungen sowie persönlichem Engagement in allen Gesellschaftsbereichen, in allen Handlungsfeldern und auf allen Ebenen basiert. Damit ist Quartiermanagement kein Instrument zur kurzfristigen Lösung sektoraler Teilaufgaben der Stadt(teil)entwicklung, sondern eine grundlegend neue Herangehens- und Handlungsweise zur dauerhaften Entwicklung und Stabilisierung sozialräumlicher Einheiten. Fußnoten: (1) Vgl. Becker, Heidede und Rolf-Peter Löhr: "Soziale Stadt". Ein Programm gegen die sozialräumliche Spaltung in den Städten. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 10-11/2000, 3. März 2000: S. 23. (back) (2) Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister/Senatoren der Länder (back) (3) Franke, Thomas und Robert Sander und Rolf-Peter Löhr: Soziale Stadt - Stadterneuerungspolitik als Stadtpolitikerneuerung. In: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): Archiv für Kommunalwissenschaften, 39. Jahrgang, 2000, Band II, S. 244. (back) (4) Ebenda, S. 263.(back) (5) Grimm, Gaby, Wolfgang Hinte und Rolf-Peter Löhr: Netzwerkknoten Quartiermanagement. Unveröffentlichtes Papier für das Netzwerk "Kommunen der Zukunft", Essen/Berlin 2000. (back) (6) Ebenda. (back) (7) Vgl. Franke, Thomas und Rolf-Peter Löhr: Überlegungen zum Quartiermanagement. In: Soziale Stadt, info 2, Berlin September 2000, S. 3. (back) (8) Vgl. "Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt'" der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister/Senatoren der Länder (ARGEBAU) zum Programm "Soziale Stadt" sowie Grimm, Gaby, Wolfgang Hinte und Rolf-Peter Löhr: Netzwerkknoten Quartiermanagement. Unveröffentlichtes Papier für das Netzwerk "Kommunen der Zukunft", Essen/Berlin 2000. (back) (9) Hinte, Wolfgang: Bewohner ermutigen, aktivieren, organisieren, in: Alisch, Monika (Hg.): Stadtteilmanagement. Voraussetzungen und Chancen für die soziale Stadt. Opladen 1998 (back) (10) vgl. auch Grimm, Gaby/ Micklinghoff, Gabriele/ Wermker, Klaus: Quartiermanagement: das Essener Modell, in: Difu-Newsletter 7/2001, S.17-19, Grimm, Gaby/ Micklinghoff, Gabriele/ Wermker, Klaus: Erforderlich: Freude am Kontakt mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Quartiermanagement - das Essener Modell, in: Sozial Extra 07/2001, S. 37-41 (back) (11) vgl. u.a. Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): Impulskongress Quartiermanagement. Dokumentation. Arbeitspapiere zum Programm Soziale Stadt, Band 5, Berlin 2001; Grimm, Gaby/ Micklinghoff, Gabriele/ Wermker, Klaus: Erforderlich: Freude am Kontakt mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Quartiermanagement - das Essener Modell, in: Sozial Extra 07/2001, S. 37-41, Stadt Hamburg: Stadtteilmanagement/Quartiermanagement, Hamburg .... (back) (12) vgl. Vertragsentwurf Hamburg (back) (13) Selle, Klaus: Nachhaltige Kommunikation? Stadtteilentwicklung als Verständigungsarbeit - Entwicklungslinien, Stärken, Schwächen und Folgerungen, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft1/2000, S. 9-19 (back) |

|

Franke/Grimm (September 2001) |

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 06.04.2007