soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Hamburg-Altona Lurup |

|

|

Ingrid Breckner |

|

Soziale Stadtentwicklung in Hamburg hat Tradition: Anknüpfend an Stadtentwicklungsprogramme der 70er- und 80er-Jahre wurde Anfang der 90er das »Armutsbekämpfungsprogramm« auf den Weg gebracht. Ihm folgten Länderprogramme der Sozialen Stadtteilentwicklung, die auch in Lurup schon früh, zunächst in Form von einzelnen Projektvorhaben, für eine die Bewohner einbeziehende Quartiersentwicklung sorgten.

1. Gebietscharakter

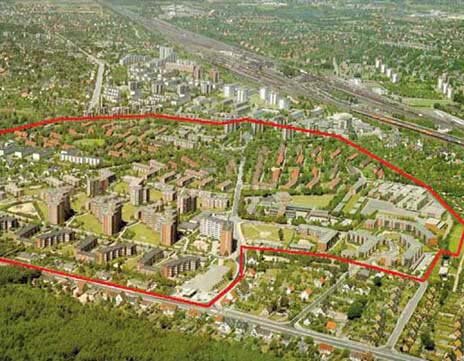

Doch wo liegt »Lurup«? Selbst für Hamburger ist diese Frage nicht leicht zu beantworten. Im Nordwesten grenzt der Stadtteil an die schleswig-holsteinische Stadt Schenefeld und ist damit ein Teil der westlichen Hamburger Stadtgrenze (1). Die räumlich voneinander getrennten Luruper Gebiete »Flüsseviertel« und »Lüdersring/ Lüttkamp« (beide im Ortsteil 219 des Stadtteils »Lurup« im Bezirk Hamburg-Altona) wurden im Jahr 1998 zu einem Fördergebiet des Hamburgischen Stadterneuerungsprogramms zusammengefasst und sind seit dem Jahr 1999 Modellgebiet im Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt«.

|

Das Modellgebiet im räumlichen Kontext (Bildquelle: Deutsche Grundkarte in eigener Bearbeitung) |

Die städtebauliche Gestaltung setzte in Lurup Mitte der 50er-Jahre mit einemBaustufenplan ein. In den Jahren 1954 bis 1958 entstand die Siedlung »Elbgaustraße« einschließlich der Bebauung des »Lüttkamps«. In den 60er-Jahren erfolgte eine Erweiterung unter anderem durch 10- bis 13-geschossige Wohnhäuser. Zur gleichen Zeit entstand das »Flüsseviertel«, das mit Sozialwohnungen breiten Schichten der Bevölkerung ein Wohnen im Grünen ermöglichen sollte. Wie so häufig in Lurup, beschränkte sich das Grün auch hier nicht auf den Raum direkt am Haus: Mehrere Kleingartenkolonien wurden bereits damals und werden noch heute von den Bewohnern bewirtschaftet. Der jüngste Teil des Modellgebiets am »Lüdersring« datiert schließlich aus den 70er-Jahren: Große Baukörper mit Wohnraum in drei bis zu 13 Geschossen sind auch hier eine Antwort auf die damalige Wohnungsnot. Zwischen diesen Siedlungen befinden sich Einfamilienhäuser mit kleinen Gärten; einige verbliebene Bauernhäuser erinnern an die vorstädtische Geschichte dieses Lebensraums.

Die Eigenheiten der Luruper Gebietsstruktur - das Flüsseviertel mit seinen eher niedrigen Bauten und dem vielen Grün als »Gartenstadt« konzipiert sowie Lüdersring und Lüttkamp eher als viel Wohnraum bietende Großwohnsiedlung gebaut, beide Teilgebiete in der »Nachbarschaft« kleinbürgerlicher Wohnquartiere - erfordern eine differenzierte Raumanalyse. So ergeben sich z.B. bei dem Anteil der ausländischen Bevölkerung erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Teilen des Modellgebiets: Während am Lüdersring/Lüttkamp viele Ausländer/innen wohnen, entspricht ihr Anteil im Flüsseviertel dem Hamburger Durchschnitt. Auch sind die Statistiken insofern nur bedingt aussagekräftig, als die in Lurup wohnenden Aussiedler/innen mit deutscher Staatsangehörigkeit hier nicht separat erwähnt sind, insbesondere die Jugendlichen jedoch eine Zielgruppe sozialer Arbeit und sozialer Stadtentwicklung darstellen.

|

| Schräg-Luftbild des Bereiches »Lüdersring/Lüttkamp«, Teil des Modellgebiets (Bildquelle: Fotograph Gunnar Johannson, Hanseatische Luftfoto GmbH, in: Hamburger Abendblatt (Hrsg.), Unter dem Himmel von Hamburg. Die Stadt aus der Luft, Hamburg 1979, S. 64, - eigene Bearbeitung) |

Die Lebenslagen und Bedürfnisse im Modellgebiet lassen sich - aufgrund der hohen Anteile junger und älterer Menschen - nach Generationen unterscheiden. Nach Angaben der Wohnungsgesellschaft SAGA, die den überwiegenden Anteil von Wohnraum im Modellgebiet besitzt, wird in Zukunft - aufgrund des anstehenden Generationenwechsels und einer allgemein höheren Mobilität jüngerer Haushalte - mit einer steigenden Fluktuation und einer sinkenden Bindung an das Wohnquartier gerechnet.

2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale

Das Spektrum der sozial-räumlichen Problemfelder im Modellgebiet umfasst neben strukturellen Problemen des Wohnens, des Arbeitens und des Verkehrs Generationenkonflikte, Armut und Arbeitslosigkeit sowie räumliche Polarisierung und Stigmatisierung von Problemknoten. Letztere werden in Verbindung mit den genannten strukturellen Problemen virulent.

Generationenkonflikte entstehen zwischen älteren Menschen, die schon lange im Quartier leben, sowie Kindern und Jugendlichen. Den Älteren fällt es schwer, sich auf die Nöte neu hinzuziehender oder im Quartier heranwachsender junger Menschen einzulassen: Sie verstehen nicht deren umfangreichen und kollektiven Aufenthalt im öffentlichen Raum (»Habt ihr denn kein zu Hause?«), fühlen sich durch ausgelassenes Spielen gestört, unterstellen den Jugendlichen kriminelle Absichten oder erleben entsprechende Gefährdungen und fühlen sich durch fremdartige Erscheinungsformen oder Alltagspraktiken provoziert.

Generationenkonflikte spielen sich jedoch auch innerhalb der Haushalte zwischen Eltern und ihrem Nachwuchs ab. Mit beiden Formen von Konflikten hat das Quartiersmanagement zu tun, wenn es zum einen versucht die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum für die eine oder andere Gruppe zu verbessern oder ein »Konfliktmanagement« für Nachbarschaften zu organisieren.

|

Mahnmal eines Konflikts: der Rest eines Kinderkarussells, das nach Protest von älteren Anwohnern wieder abgebaut werden musste (Bildquelle: Sabine Tengeler, Hamburg) |

Armut und Arbeitslosigkeit paaren sich im Modellgebiet mit dem vorherrschenden niedrigen Bildungs- und Qualifikationsniveau. Der für eine Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt erforderliche Hauptschulabschluss wird auch in Lurup vielfach nicht erreicht (im gesamtstädtischen Durchschnitt verlassen 28 Prozent der Schüler/innen die Hauptschule ohne Abschluss) (2). Zudem entspricht das gering qualifizierte Arbeitskraftangebot in Lurup nicht der Arbeitskraftnachfrage der Hamburger Wirtschaft. Bei vielen Bewohnern sind schwierige Lebensumstände darüber hinaus mit Mobilitätsbarrieren verbunden, so z.B. bei der in Lurup großen Gruppe der allein erziehenden Mütter mit ihren Familien (3). Zudem wiederholt sich in vielen Familien über mehrere Generationen ein Lebensentwurf, der immer wieder in die Sozialhilfeabhängigkeit führt: Die Ablösung vom Elternhaus geschieht bei jungen Mädchen häufig über die Gründung einer eigenen Familie. Fehlende Qualifizierung, nicht in unmittelbarer Nähe gelegene und zeitlich unpassende Möglichkeiten der Kinderbetreuung führen dauerhaft in eine neue finanzielle Abhängigkeit vom Lebensgefährten bzw. vom Staat.

DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE

|

Flüsseviertel |

Lüdersring/ |

Lurup |

Altona |

Hamburg |

|

|

Größe (1) |

82 ha |

100 ha |

556 ha |

6 303 ha |

63 377 ha |

|

Einwohnerzahl (2000) |

5 149 |

6 190 |

32 089 |

240 102 |

1 704 929 |

|

Bevölkerungsverlust (1995-2000) |

+ 8,1 % |

0,0 % |

+ 22,1 % |

- 0,4 % |

- 0,6 % |

|

Durchschnittliche Haushaltsgröße (2000) |

2,3 Pers. (2) |

2,4 Pers. (2) |

.2,1 Pers. |

1,9 Pers. |

1,9 Pers. |

|

Anzahl der Wohnungen (2000) |

1 982 (2) |

1 314 (2) |

14 286 |

116 583 |

852 919 |

|

Leerstand (2000) |

14 WE (3) |

2 WE (3) |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Anteil der Wohngeldempfänger |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Arbeitslosenquote (2000) |

- (4) |

- (4) |

8,0 % |

6,5 % |

6,1 % |

|

Anteil der Sozialhilfeempfänger (2000) |

- (4) |

- (4) |

10,1 % |

6,6 % |

7,1 % |

|

Anteil der ausländischen Bevölkerung (1999) (5) |

16,0 % |

23,0 % |

14,5 % |

17,6 % |

16,0 % |

|

Anteil der unter 18-Jährigen (2000) |

21,8 % |

21,0 % |

19,8 % |

16,5 % |

16,1 % |

|

Anteil der über 60-Jährigen (2000) |

17,2 % |

16,2 % |

18,3 % |

17,0 % |

17,0 % |

|

|

|||||

Polarisierung und Stigmatisierung von Problemknoten entstehen in Lurup aus der räumlichen Konzentration des öffentlich geförderten Wohnraums und dessen Belegung. Das bundesgesetzlich festgelegte und viele Jahre nicht an reale Entwicklungen angepasste Niedrigeinkommen als Voraussetzung für den Bezug einer Sozialwohnung sowie die vergleichsweise hohen Mieten in den Luruper Förderjahrgängen des Sozialen Wohnungsbaus erzeugten eine Konzentration von baulichen und sozialen Problemen in bestimmten Häusern, an bestimmten Orten des Stadtteils. Pauschalurteile anderer, wie »da wohnen die Asozialen«, tragen dazu bei, dass das Negativimage des ansonsten unauffälligen Stadtteils - unter den Lurupern selbst, aber auch unter anderen Bewohnern der Stadt - wächst. Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld als Grundvoraussetzung für gemeinsames Engagement und Konfliktlösungsbereitschaft wird durch solche Stigmatisierung erschwert. Viele Bewohner grenzen sich von ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ab. Eine zivile Handhabung von Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Eindämmung von Machtkämpfen unter den verschiedenen Jugendgruppen oder die Klärung der oben bereits angesprochenen »Generationenkonflikte« ist den Betroffenen häufig nicht möglich. Sie bedürfen der Unterstützung in der Entwicklung einer Kultur der gegenseitigen Anerkennung, die ohne eine sozial-ökonomische Zukunftsperspektive allerdings kaum realisierbar erscheint.

Als Entwicklungspotenziale erweisen sich in Lurup neben seiner heterogenen Raumstruktur und der Chance zur Kombination innovativer Städtebauförderung mit sozialen Maßnahmen existierende Kommunikationsstrukturen und Selbsthilfe-Aktivitäten, traditionelle und neue Netzwerke sowie Institutionen, die sich gezielt auf Belange des Stadtteils einlassen. Im Folgenden gehen wir näher auf soziale Entwicklungspotenziale ein, die seit dem Jahr 2000 entstanden sind und Maßnahmen der Stadterneuerung innovativ ergänzen können.

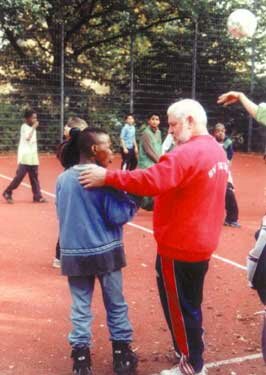

|

Der SV Lurup als aktiver Partner im Stadtteil-Netzwerk: In Zusammenarbeit vieler Akteure wurden mit Spenden seit Oktober 2001 ein Sportgeräteverleih und Training vor Ort ermöglicht. (Bildquelle: Sabine Tengeler, Hamburg) |

Beispiele für Kommunikation und erste Ansätze zur Selbsthilfe in »lockeren Zusammenschlüssen« Gleichgesinnter sind die Angelgruppe »Goldi«, der »Soccer-Club« der Jugendlichen sowie der Anfang 2002 mit Hilfe des Quartiersmanagements ins Leben gerufene, jedoch in Selbstorganisation zu betreibende »Jugendcontainer«. Zudem bemühen sich drei Mütter-Initiativen um die Ausstattung und Pflege von Spielplätzen als Orte der Kommunikation. Eine türkische Mutter-Kind-Gruppe sorgt unter anderem für einen interethnischen Austausch im Quartier. Anlässe für Geselligkeit entstehen auf Initiative einer Seniorengruppe und durch generationenübergreifende Angebote der »Flohmarkt-Gruppe«. Das schon im Rahmen der Revitalisierung entstandene »Luruper Forum« fungiert als öffentlicher Kommunikationsort über aktuelle Ereignisse im Stadtteil.

Stadtteilorientierte Netzwerke haben sich in Lurup in traditioneller Form im »Lichtwark-Ausschuss« und - in einer moderneren Variante - in der »Frauenoase Lurup« gebildet. Der als Verein konstituierte »Lichtwark-Ausschuss« lebt vom ehrenamtlichen Engagement lang ansässiger Luruper. Er sammelt Geld bei örtlichen Unternehmen, um Bedürftige im Stadtteil zu unterstützen und führt Aktionen (etwa das jährliche Stadtteilfest) durch, die die Kommunikation zwischen den Lurupern fördern. Netzwerke, wie auch der »SV Lurup«, bündeln vorhandene Beziehungen, Wissen und Kompetenzen (4). Die »Frauenoase Lurup« konstituierte sich als neues Netzwerk engagierter Frauen zunächst mit dem Ziel der Verwirklichung eines »Hamams«, eines orientalischen Bades. Die Arbeit an der Entwicklung des Projekts verbindet schon jetzt Frauen verschiedenster Herkunft und soll als Attraktion über die Stadtteilgrenzen hinaus zudem für Luruper/innen bei Behörden, Vereinen und städtischen Organisationen so wie privaten Spendern, Nutzern und Investoren Aufmerksamkeit wecken.

Die institutionalisierten Entwicklungspotenziale liegen in Lurup im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, in schulischen Kontexten, Angeboten der örtlichen Kirchengemeinde, Wohnungsgesellschaften sowie im neu geschaffenen Quartiersmanagement. Ein Beispiel ist das aus einer Selbsthilfe-Initiative hervorgegangene Kinder- und Familienzentrum »KifaZ«, das im Frühjahr 2000 im Flüsseviertel eröffnet wurde. Getragen vom Deutschen Kinderschutzbund hat sich diese neue Einrichtung mit ihrem ungewöhnlichen Konzept schnell zu einem Treffpunkt aller Altersgruppen und zu einem wichtigen Knotenpunkt der Stadtteilkommunikation entwickelt. Im »Offenen Stadtteiltreff« kann gezielt Beratung angefordert werden. Das dreimal wöchentlich geöffnete Café bietet nicht nur günstige Mahlzeiten, sondern auch Ansprechpartner für unterschiedliche soziale Fragen. Eine zunehmend wichtigere Rolle nimmt auch der Luruper Verein »Böverstland« (Böv 38 e.V.) ein, wenn es um die psychische und physische Versorgung im Stadtteil geht. Im Arbeitskreis »Arbeit und Beschäftigung« des »Luruper Forums« engagiert sich eine örtliche Haupt- und Realschule und bemüht sich, über die Schule hinaus, um Möglichkeiten des Berufseinstiegs für Jugendliche. Die Kirchengemeinde vor Ort stellt ihre Räume für private und stadtteilbezogene Feierlichkeiten zur Verfügung. Mitarbeiter der örtlichen Wohnungsgesellschaft SAGA unterstützen die soziale Entwicklung des Stadtteils durch die Verwirklichung baulicher Maßnahmen im Wohnungsbestand und im Wohnumfeld in Kooperation mit dem Amt für Stadterneuerung in der zuständigen Fachbehörde und örtlichen Institutionen. Das Quartiersmanagement vernetzt all diese vielfältigen Potenziale zur gegenseitigen Information, Qualifizierung und Reflexion von Handlungsansätzen für eine gemeinsame Quartiersentwicklung.

3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte

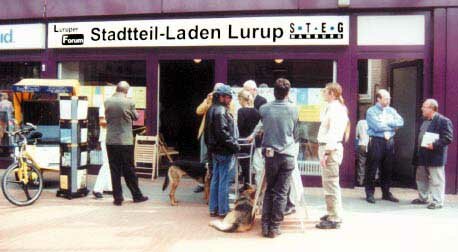

Anknüpfend an vorhergehende Aktivitäten der Wohnumfeldverbesserung und an das Maßnahmen- und Handlungskonzept aus dem Jahr 1998 orientierte sich der erste Entwurf des Quartiersentwicklungskonzepts von November 2000 an der Zielsetzung einer Aktivierung, Unterstützung und fruchtbaren Verknüpfung vorhandener lokaler Potenziale mit gesamtstädtischen Ressourcen. Seit seiner Einrichtung im Frühjahr 2000 unterstützte das Quartiersmanagement das zuvor aus Eigeninitiative entstandene »Bürgerforum«. Der im Juni 2000 eingeweihte Stadtteilladen entwickelte sich sehr rasch zu einer Anlaufstelle und einem zentralen Kommunikationsort im Stadtteil. Entstehendes Bürgerbewusstsein« bot allmählich eine Grundlage zur Thematisierung vorhandener Konflikte und zur Entwicklung partnerschaftlicher Lösungsstrategien. In der erweiterten Stadtteilzeitung (vgl. 4. »Schlüsselprojekte«) finden diese Kommunikations- und Gestaltungsprozesse ein angemessenes öffentliches Medium, das neben der internen Verständigung auch die Vermittlung über die Grenzen des Stadtteils leistet und somit Unterstützung von außen aktivieren kann.

|

| Der Stadtteilladen Lurup: Präsentation der Broschüre »Unser Lurup« des Lichtwark-Ausschusses und des vom Quartiersmanagement (STEG) herausgegebenen »Stadtteilposters« (Bildquelle: Sabine Tengeler, Hamburg) |

Ziel der Quartiersentwicklung ist es auch, »Ausbildung und Beschäftigung« der Luruper/innen zu fördern. Auf Wunsch des Quartiersmanagements und zuständiger Behörden leistete die Programmbegleitung-vor-Ort insbesondere in diesem Schwerpunkt Unterstützung. Ausgehend von offenen Fragen in einem ersten Gespräch vor Ort zwischen Kammern, Arbeitsamt, Handwerksbetrieben und Vertretern von Schulen wurde von der PVO eine explorative Analyse des vorhandenen und auszubildenden Arbeitskräfteangebots sowie der Arbeitskräftenachfrage in nahe gelegenen Betrieben erstellt, die auf der Themenkonferenz »Arbeit und Beschäftigung« im April 2001 Luruper Akteuren und Vertretern der Hamburger Fachöffentlichkeit präsentiert wurde. Dabei erwies sich die Nahtstelle zwischen Schulen und Betrieben als gestaltungsbedürftig. Aufbauend auf vorhandene Potenziale in der bestehenden Nachbarschaftsschule »Veermoor« wurden Kontaktnetze zu Betrieben im Umfeld des Modellgebietes aufgebaut bzw. weiterentwickelt, die Betriebspraktika für Lehrer sowie Praktika und Ausbildungsplätze für Schüler erleichtern. Im Rahmen eines »Berufsinformationstages« Ende November 2001 nahmen mehrere Schulen mit Lehrern und Schülern Kontakte zu den anwesenden Betrieben auf. Ab dem Jahr 2002 wird sich das Quartiersmanagement der Thematik »Schule, Ausbildung und Beschäftigung« gezielt annehmen. Der Schule »Vermoor« wurde vom »Amt für Schule« weitere Unterstützung berufsvorbereitender Initiativen zugesagt.

Ein weiteres Ziel von übergeordneter Bedeutung ist die Erschließung von Projektideen »aus dem Quartier«. Unter Zuhilfenahme der unten genannten Beteiligungs- und Aktivierungstechniken geht es darum, über das Quartiersmanagement Ideen aufzugreifen und so zu formulieren, dass sie zunächst vom Forum und dann von den entsprechenden Behörden »verstanden« und gegebenenfalls korrigiert, verworfen oder auch unterstützt werden können. Komplexere Projektideen wie z.B. die »Frauenoase Lurup« werden durch die Vermittlung fachlicher Beratung zur Konzepterstellung unterstützt. Die Umsetzung dieses Ziels der Quartiersentwicklung berührt - entsprechend der Projektideen der Bürger/innen - alle Handlungsfelder der Sozialen Stadtentwicklung in Lurup: »Bürgermitwirkung und Stadtteilleben«, »Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung«, »Lokale Wirtschaft und Nahversorgung«, »Gesellschaftliche Infrastruktur«, »Gesundheit«, »Wohnen«, »Wohnumfeld und Freiflächen« sowie »Verkehr und Mobilität« (vgl. QEK 2000).

Die Aktivierung und Beteiligung der Bewohner sowie die Generierung von Projektideen aus dem Stadtteil sollen zur Verbesserung der Lebenssituation verschiedenster Menschen im Quartier beitragen. Hiermit verbindet sich die Hoffnung, durch allmähliche positive Identifikation mit den Bedingungen vor Ort dem Problem des wachsenden Negativimages entgegenzuwirken. Ziele und Umsetzungsstrategien in den Handlungsfeldern der Sozialen Stadtentwicklung werden kontinuierlich überprüft. Veränderte Schwerpunktsetzungen sowie mögliche, die Umsetzung unterstützende »Mitstreiter« werden im jeweils neuen Entwurf eines Quartiersentwicklungskonzepts festgehalten und machen künftige Handlungsoptionen sowie Lernprozesse transparent.

4. Schlüsselprojekte

Aus der in Lurup vorherrschenden Vielfalt von Problemen und Potenzialen lassen sich in der aktuellen Entwicklungsphase zwei Projekte als »Schlüsselprojekte« hervorheben.

Die Stadtteilzeitung »Lurup im Blick« (5) entsteht in der Zusammenarbeit des selbst organisierten Stadtteilbeirates »Luruper Forum« und des Quartiersmanagements. Sie dient der Information und dem Stadtteilmarketing zum Zweck der Imageverbesserung des Gebiets. Weitgehend ehrenamtlich tätige Redakteur/innen leisten Öffentlichkeitsarbeit für Projekte und Aktivitäten im Quartier und damit auch für das Programm »Soziale Stadtentwicklung«. Gleichzeitig enthält die Zeitung die offizielle Einladung und das Protokoll des »Luruper Forums« (Stadtteilbeirat). Hier wird auch zur Mitwirkung und Beteiligung an konkreten Vorhaben, an der Organisation kleiner Veranstaltungen und vielem anderem mehr aufgerufen Die Beiträge stammen überwiegend von Menschen aus Lurup. Die redaktionelle Überarbeitung in Absprache mit den Autor/innen und unter Berücksichtigung ihrer Ursprünglichkeit und Eigenart ermöglicht es auch weniger versierten Bewohnern, ihre Sichtweisen darzustellen. So knüpft die Berichterstattung an die Alltags- und Lebenswelt der Bewohner an. Zahlreiche Bilder sagen viel, was sich in Sprache allein nicht ausdrücken lässt. Auch für Politik und Verwaltung entsteht auf diese Weise ein anschaulicher Einblick in Entwicklungen vor Ort. Zielgruppen der Zeitung sind neben den Akteuren vor Ort (Bewohner/innen, lokale Wirtschaft, soziale und kulturelle Einrichtungen, Wohnungsgesellschaften u.v.a.) auch Mitarbeiter in bezirklichen und stadtstaatlichen Verwaltungsebenen sowie Angehörige unterschiedlicher politischer Entscheidungsgremien.

|

Im Oktober 2000 baute eine Anwohnergruppe gemeinsam ihre mit Holzdesigner Detlef Duske geplante »Zwergenhütte«. (Bildquelle: Sabine Tengeler, Hamburg) |

|

Projekte auf dem Weg zum Ziel: Auf einem Workshop der Luruper Frauenoase legen Frauen Karten mit Projektideen auf eine große Zielscheibe. (Bildquelle: Sabine Tengeler, Hamburg) |

Als zweites Schlüsselprojekt der Quartiersentwicklung heben wir den »Job Club Mobil« hervor. Sein Ziel ist die »Vor-Ort-Beratung« von Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen. Nach ersten Praxiserfahrungen seit dem Frühjahr 2001 im Stadtteilladen und im Kinder- und Familienzentrum verfügt das Projekt ab dem Jahr 2002 über einen eigenen Bus. Hier bieten die Mitarbeiter/innen eines Beschäftigungsträgers ein offenes und niedrig schwelliges Informations- und Beratungsangebot an verschiedenen Orten des Gebiets an. Über die Mobilität des Angebots werden regelmäßig und zuverlässig Jugendliche und Erwachsene erreicht, die zentrale Eingliederungsangebote anderer Träger oder der Behörden meiden. Soziale Beratung wird hier mit beruflichen Hilfen verknüpft und in Kooperation mit bestehenden Einrichtungen im Quartier als facettenreiches, dem Alltag der Menschen entsprechendes Angebot zur »Selbsthilfe« gestaltet.

5. Organisation und Management

Schlüsselprojekte und viele der kleineren Maßnahmen im Quartier beziehen eine Vielzahl verschiedenster Akteure in die Umsetzung von Ideen und Konzepten ein. Während das »Luruper Forum« mit seinen monatlichen Treffen an verschiedenen Orten die aktiven Gruppen und Personen im Stadtteil zusammenführt, bietet der Stadtteilladen einen festen Ort der Begegnung, eine tägliche Anlaufstelle im Quartier. Hier hat auch das Quartiersmanagement sein Büro, stehen Beratungsangebote verschiedener Träger bereit, wird die Stadtteilzeitung konzipiert, tagen die Arbeitsgruppen u.v.a. Im Stadtteilladen wird derzeit in der AG »Quartiersentwicklung« der erste Entwurf des Quartiersentwicklungskonzepts (QEK) unter Federführung des Quartiersmanagements weiterentwickelt. Aufgabe des QEK ist es, eine wirklichkeitsnahe und transparente Planung von Quartiersentwicklung zu ermöglichen. Unterstützt durch Gebietsbeauftragte des Bezirks und der Fachbehörde für Stadtentwicklung ist das Quartiersmanagement die zentrale Verbindung zwischen »Verwaltung und Politik« auf der einen und verschiedenen Akteuren des Quartiers auf der anderen Seite. Neben der Entwicklung des QEK umfasst der Aufgabenbereich des Quartiersmanagements

- die Entwicklung und Abstimmung konkreter Einzelvorhaben im Zusammenwirken mit den lokalen Akteuren und den betroffenen Verwaltungsdienststellen,

- die Sicherung der Umsetzung und laufende Begleitung der Vorhaben,

- die Entwicklung und Umsetzung vorhabensbezogener lokaler Kooperationsformen unter Einbeziehung möglichst großer Teile der betroffenen Bevölkerung,

- die laufende Zusammenarbeit mit allen im Stadtteil tätigen bezirklichen und fachbehördlichen Dienststellen (vgl. Übersicht »Organisationsstrukturen der Programmumsetzung in Hamburg-Altona-Lurup«) sowie beteiligten Trägern öffentlicher Belange und schließlich

- eine lückenlose Berichterstattung gegenüber dem Bezirksamt über den Fortgang der Arbeiten sowie aktive Mitwirkung an den vom Bezirksamt im Einvernehmen mit der Stadtentwicklungsbehörde geforderten Evaluationsmaßnahmen.(6)

|

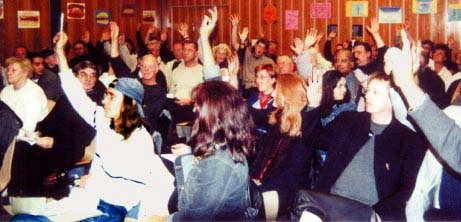

| Das Luruper Forum: Abstimmung über 2 604 Euro aus dem Verfügungsfonds für einen in Selbsthilfe zu betreibenden Jugend-Container (Bildquelle: Sabine Tengeler, Hamburg) |

Die Bewohner/innen und Institutionen im Quartier sind über das »Luruper Forum« - seine Zusammensetzung variiert je nach behandelten Themen; die Zahl der Teilnehmer/innen schwankt zwischen 40 und über 100 Personen - auch direkt mit der lokalen Politik verbunden: In der zwölfköpfigen, jährlich gewählten Geschäftsführung des »Luruper Forums« sind neben Bewohner/innen auch lokale Politik, Gewerbetreibende sowie Mitarbeiter/innen der sozialen Einrichtungen, Stadtteilinitiativen und der Wohnungsgesellschaft vertreten. In der Geschäftsführung werden Vorhaben und Projekte, die aus dem Verfügungsfond oder anderen Fördermitteln finanziert werden sollen, vordiskutiert, bevor sie dem Forum von den Aktiven selbst zur Abstimmung vorgetragen werden. So wird ein zu erzielender Konsens vorbereitet, können zentrale Fragen vorab überlegt werden. Die Geschäftsführung des Forums wird von den stimmberechtigten Teilnehmer/innen (alle, die im Quartier leben oder arbeiten und mindestens zweimal am Forum teilgenommen haben) gewählt.

|

Organisationsstrukturen der Programmumsetzung in Hamburg-Altona - Lurup |

Innerhalb des Bezirks Altona übernimmt ein direkt dem Bezirksamtsleiter unterstellter »Koordinierungsstab« die Koordination der Programmumsetzung. Seine Mitglieder kommunizieren Anknüpfungspunkte, Ziele und Erreichtes in der Quartiersentwicklung innerhalb des Bezirks, das heißt in die verschiedenen Dezernate. Sie informieren, direkt und indirekt über weitere Verwaltungsstellen, die gewählten politischen Vertreter/innen der Bezirksversammlung und beraten mit den durch die Bezirksversammlung gebildeten Fachausschüssen sowie mit untergeordneten Ämtern (wie dem Jugendamt) über die Situation im Gebiet und mögliche Handlungsansätze. Innerhalb der politischen Ausschüsse der Bezirksversammlung liegt die Federführung für das Programm beim Ortsausschuss.

Der Koordinierungsstab und insbesondere die für Lurup zuständige Gebietsbeauftragte stehen in einer engen Arbeitsbeziehung zum Quartiersmanagement. So unterstützen die Mitglieder des Koordinierungsstabs das Quartiersmanagement in der Aufgabe, Anliegen der Sozialen Stadtteilentwicklung an die jeweils zuständigen Fachbehörden heranzutragen und diese frühzeitig für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Dieser kontinuierliche Kommunikations- und Abstimmungsprozess erreicht seine höchste Intensität zu Zeiten, in denen am Quartiersentwicklungskonzept gearbeitet wird, das jeweils Fachbehörden und dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburgs vorgelegt wird.

Mehr als in einem Flächenstaat sind im Stadtstaat Hamburg auch die Fachbehörden in direkter Kommunikation mit den Akteuren der Quartiersentwicklung verbunden. Die fachbehördliche Zuständigkeit für Soziale Stadtteilentwicklung lag in Hamburg zunächst bei der »Stadtentwicklungsbehörde«, die nach der Wahl am 21.9.2001 in die neu konzipierte »Behörde für Bau und Verkehr« integriert worden ist. Über die zuvor stattfindenden einzelnen Abstimmungsrunden hinaus wird unter ihrer Federführung ein Mal im Jahr über die in den Gebieten geplanten und umzusetzenden Maßnahmen/Projekte beraten. Hier haben zehn Fachressorts noch einmal die Gelegenheit, sich einen Überblick über die aktuelle Arbeit in den Hamburger Gebieten der Sozialen Stadtteilentwicklung zu verschaffen und sich konstruktiv, z.B. durch Möglichkeiten der Ressourcenbündelung, zu beteiligen.

6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Da die Aktivierung und Beteiligung der lokalen Akteure zu den wesentlichen Zielen der Quartiersentwicklung in Hamburg-Altona-Lurup zählt, werden in unterschiedlicher Intensität fast alle denkbaren Instrumente eingesetzt. Wie in Nordrhein-Westfalen erweist sich dabei der »Stadtteilladen« als unabdingbare Voraussetzung zur Knüpfung von Kontakten in jeglicher Beziehung: zwischen Quartiersbevölkerung und Stadtteilmanagement, aber auch zwischen den einzelnen »Aktiven« und denen, die aktiv werden wollen. Als äußerst günstig hat sich sein Standort in einer Ladenfläche nahe der S-Bahn-Station innerhalb eines Einkaufszentrums erwiesen, da sie ein unverbindliches »Vorbeischauen« ermöglicht. Der Stadtteilladen ist täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Neben einer Vielzahl von organisierten Angeboten einzelner Projekte und von Einrichtungen/Akteuren innerhalb und außerhalb des Quartiers (Workshops, Zukunftswerkstätten, »Planning for Real«, Fachtagungen und Themenrunden, zielgruppenspezifische Veranstaltungen und Aktionen, Wettbewerbe u.v.a.), die hier ihren Anknüpfungspunkt und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit finden, trifft man sich im Stadtteilladen, wenn es um kleine und große Anliegen geht.

Kennzeichen der Vorgehensweise des Quartiersmanagements ist Bürgernähe und »Niedrigschwelligkeit«: »Aktivierung« geschieht konkret in fortwährender Kontaktpflege zu möglichst vielen Gruppen/Nachbarschaften des Quartiers, sei es direkt, sei es über so genannte »Schlüsselpersonen«. Vor allem in den ersten beiden Projektjahren hatte die »Tuchfühlung zum Quartier« einen hohen Stellenwert, wobei Vertrauen nicht automatisch zu gewinnen ist. Es hängt von persönlichen Voraussetzungen ab und bedarf steter Pflege. Gelingt kein direkter Kontakt, so vermitteln Schlüsselpersonen wie einzelne Geschäftsleute, eine Kindergartenleiterin oder auch »ganz normale Bürger«, die in einer bestimmten Gruppe über einen hohen Einfluss verfügen. Solche Schlüsselpersonen sind ein wichtiges, eher verborgen existierendes »Potenzial« des Gebiets. Institutionalisierte Formen der Beteiligung, die einer sich immer wieder verändernden Netzwerkbildung dienen, sind das Forum, Stadtteilkonferenzen der sozialen Einrichtungen, Arbeitskreise und -gruppen, der themenspezifisch gegründete »Runde Tisch« sowie Mieterinitiativen, der Bürgerverein und die Elternbeiräte der Schulen.

Der »Blumenstrauß« der Aktivierungs- und Beteiligungsformen in Lurup ist äußerst bunt, und immer mal wieder kommt eine neue Farbe hinzu; eine andere verwelkt, weil Ziele erreicht wurden oder Kräfte und Neugier schwinden. Gerade in Hinblick auf eben diese Kräfte ist das Instrument des »Verfügungsfonds« hervorzuheben: Im Rahmen der »Sozialen Stadtteilentwicklung« in Hamburg werden den Quartieren Mittel in Höhe von bis zu 20 830 Euro jährlich für die direkte und unbürokratische Erschließung von Projektideen und deren Umsetzung zur Verfügung gestellt. Über die Verwendung dieses »Stadtteilbudgets« wird vor Ort, im »Luruper Forum«, entschieden. Bürger übernehmen hierbei finanzielle Verantwortung und setzen - bei Bedarf mit fachlichem Rat - sachliche Prioritäten in demokratischen Abstimmungsprozessen. Über den Verfügungsfonds werden kleinere, in sich abgeschlossene Maßnahmen (z.B. zur Unterstützung von Einzel- und Gruppenaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Anschaffungen und Sachkosten sowie kleinere Investitionen) finanziert. Er lässt rasch konkrete Ergebnisse sichtbar werden - eine unabdingbare Voraussetzung für das Ziel der Aktivierung und Beteiligung.

7. Fazit: Denkpunkte für die Zukunft

- Die strukturellen Mängel der im Modellgebiet ausgeprägten Raumstruktur aus den 50er-, 60er- und der 70er-Jahren können allein mit Mitteln der Quartiersentwicklung nicht bewältigt werden. Eine Fortführung und bedarfsorientierte Konzeption klassischer Städtebauförderung für investive Maßnahmen ist deshalb auch in Zukunft unverzichtbar.

- Niedrige Qualifikationsniveaus, geringes Einkommen und soziale Belastungen durch Migration oder Erziehungsaufgaben binden die Bewohner an ihr vertrautes Lebensumfeld. Dennoch müssen für arbeitslose Luruper/innen zugängliche gewerbliche Milieus außerhalb der Quartiersgrenzen erschlossen, Mobilitätsbarrieren abgebaut und jeweils notwendige Unterstützung von Ausbildung und Beschäftigung verlässlich bereitgestellt werden.

- Projekte und Projektträger entstehen in Lurup wie anderswo nicht von selbst. Der Weg von einer Projektidee über ein Konzept zur Umsetzung bedarf zuverlässiger und konsequenter professioneller Unterstützung. Auch diesbezüglich ist eine Verknüpfung quartiersbezogener mit gesamtstädtischen Ressourcen und Handlungsstrategien erforderlich.

- Lokalen Netzwerken fehlt häufig der geeignete Zugang zu Entscheidungsebenen in zuständigen Fachbehörden. Das Quartiersmanagement kann notwendige Kontakte umso besser vermitteln, je präziser und zeitnäher es über die Angebote der verschiedenen Fachbehörden informiert ist.

- Soziale Stadtentwicklung braucht Entwicklungszeit. Je nach Bedingungen und Vorerfahrungen in einzelnen Gebieten lassen sich unterschiedliche Inhalte und Handlungsdynamiken verwirklichen. Je stabiler und fundierter die ersten Schritte erfolgen, umso eher ist mit einer Entstehung sozialer Strukturen zu rechnen, die sukzessive weniger Unterstützung von außen bedürfen.

Anmerkungen

(1) Weitere »Nachbarn« sind Groß-Flottbek und Osdorf im Süden sowie Bahrenfeld und Eidelstedt im Osten. ![]()

(2) Quelle: http://www.zeit-stiftung.de/lernwerk-hh/hauptschule.htm ![]()

(3) Rund 25 Prozent aller Haushalte mit Sozialhilfebezug sind Haushalte von allein Erziehenden. ![]()

(4) Sie nutzen ihrerseits wiederum das »Luruper Forum« als öffentliches Kommunikationsmedium (vgl. Übersicht »Organisationsstrukturen der Programmumsetzung in Hamburg-Altona-Lurup« in 5. »Organisation und Management«). ![]()

(5) Die Zeitung existiert bereits seit Oktober 1998, kann seit April 2001 - aufgrund der Unterstützung des Quartiersmanagements - jährlich häufiger, nämlich mit zehn Ausgaben erscheinen. Finanziert wird die Stadtteilzeitung aus Mitteln des Landes- und Bundesprogramms zur Sozialen Stadtentwicklung sowie aus privaten Mitteln. Die Anschubfinanzierung erfolgte zunächst aus Sondermitteln des Bezirksamts Hamburg-Altona (vgl. Übersicht »Organisationsstrukturen der Programmumsetzung in Hamburg-Altona-Lurup« in 5. »Organisation und Management«). ![]()

(6) Dem Quartiersmanagement stehen zur Erfüllung dieser Aufgaben rund 158 000 Euro jährlich zur Verfügung. ![]()

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005