soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Leipzig Leipziger Osten |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Christa Böhme

Der Stadtteil entstand Mitte des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich rasch zu einem dichten, stark gemischten Wohn- und Arbeitsort. Der als »grafisches Viertel« bezeichnete gewerbliche und industrielle Schwerpunkt des Gebiets wurde von Verlagen und Druckereien gebildet. Die Wohnbevölkerung bestand überwiegend aus Arbeiterinnen und Arbeitern, weshalb der »Rote Osten« Leipzigs schon immer das Negativimage eines klassischen Arbeiterstadtteils hatte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebiet teilweise stark zerstört, wovon sich die grafische Industrie nie wieder richtig erholen konnte. Für Wiederaufbau und Bestandserhaltung standen zu DDR-Zeiten nur wenig Mittel zur Verfügung.

Seit Ende der 70er-Jahre wurden innerstädtischer Ersatzwohnungsneubau in industrieller Bauweise errichtet, teilweise auch der gründerzeitliche Bestand modernisiert sowie neue Grünflächen in ehemals dicht bebauten Quartieren geschaffen. Nach der Wende leitete die förmliche Festlegung einiger Sanierungsgebiete in Teilbereichen des Modellgebiets einen weitreichenden Erneuerungsprozess ein, dessen Dynamik allerdings seit Ende der 90er-Jahre aufgrund sich verschlechternder (steuerlicher) Rahmenbedingungen und zurückgehender Nachfrage nach saniertem Wohnraum wieder deutlich abnahm. Dies ließ den ohnehin strukturell schwachen Leipziger Osten in Konkurrenz zu anderen, attraktiveren Stadtteilen wieder zurückfallen. In dem heutigen »Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf« konzentrieren sich soziale, wirtschaftliche, ökologische und städtebauliche Probleme. 2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die zentralen Problemfelder des Leipziger Ostens ergeben sich aus der Tatsache, dass Leipzig seit der Wende aufgrund starken Geburtenrückgangs, umfangreicher Abwanderungen in die »alten Bundesländer« sowie »nachholender« Suburbanisierungsprozesse eine schrumpfende Stadt ist. Die damit einhergehende Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sowie die stadtweit attraktiven Mietkonditionen ermöglichen einen schnellen Wohnungswechsel und verursachen dadurch umfangreiche Segregationsprozesse: Vor allem aus den besonders benachteiligten Teilgebieten des Leipziger Ostens wandern einkommensstärkere »Mittelschichtfamilien« in attraktivere Stadtteile ab, während zugleich einkommensschwächere Haushalte zuziehen. Der Wohnungsleerstand in sanierten wie unsanierten Beständen beträgt im Modellgebiet insgesamt rund 40 Prozent, in Teilgebieten liegt er weit darüber. |

|

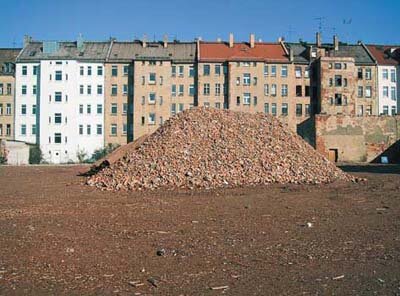

Brachfläche, Modernisierungs- und Sanierungsmängel (Bildquelle: Büro Kaufmann, Leipzig) |

Die demographische Struktur der Stadtteilbevölkerung ist in Teilgebieten durch Überalterung sowie insgesamt durch einen hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen geprägt. Unter den einkommensschwächeren Zuzüglern finden sich vergleichsweise viele Migranten- und Aussiedlerhaushalte; der Migrantenanteil in Teilbereichen des Leipziger Ostens übersteigt den gesamtstädtischen Durchschnitt. Infolge Segregation und sozialer Entmischung weist die heutige Sozialstruktur des Leipziger Ostens - insbesondere in Volkmarsdorf - einige gravierende Probleme auf: Die Anteile von allein Erziehenden und Personen, die Transferleistungen beziehen, übersteigen den gesamtstädtischen Durchschnitt. Gleiches gilt für den Anteil krimineller Jugendlicher sowie die Anzahl von Konsumentinnen und Konsumenten harter Drogen.

Die Arbeitslosenquote im Leipziger Osten liegt ebenfalls über dem gesamtstädtischen Durchschnitt und zeigt weiterhin steigende Tendenz; das Ausbildungs und Arbeitsplatzangebot im Modellgebiet ist vergleichsweise gering. Als Folge sinkender Kaufkraft erodieren die in erster Linie vom Einzelhandel und Handwerk geprägten lokalen Wirtschaftsstrukturen. Geschäftsschließungen und Leerstand von Ladenlokalen sind Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs.

Der Leipziger Osten besteht überwiegend aus Quartieren mit einem hohen Überbauungs- und Versiegelungsgrad sowie einem unzureichenden Grünflächenangebot. Das Gebiet weist einen überdurchschnittlichen Anteil brachgefallener Flächen - zum Teil mit verfallender Bausubstanz - auf. Die Wohninfrastruktur entspricht in weiten Teilen nicht heutigen Ansprüchen. Das Erscheinungsbild des öffentlichen Raums ist vor allem in Teilbereichen Volkmarsdorfs wenig ansprechend.

Verschiedene Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Organisationen und Initiativen bilden neben Kirchen und Kindertagesstätten die soziale Infrastruktur des Leipziger Ostens. Dennoch nimmt die Angebotsvielfalt teilweise ab: weil Kosten eingespart werden müssen oder die Nachfrage sinkt. Dies betrifft auch die Entwicklung der Bildungsinfrastruktur: Aufgrund rückgehender Einwohnerzahlen werden in ganz Leipzig Schulen geschlossen, so auch das letzte im Nahbereich des Modellgebiets gelegene Gymnasium. Schließlich wird das weitgehende Fehlen bzw. der kontinuierliche Rückgang der kulturellen Infrastruktur inklusive Kneipen- und Kulturszene als wesentlicher Grund für die vergleichsweise geringe Attraktivität des Modellgebiets betrachtet.

Das Zusammenleben im Leipziger Osten wird durch die genannten städtebaulichen und sozialen Probleme sowie teilweise durch Vorurteile der deutschen Bevölkerung gegenüber Migrantinnen und Migranten erschwert. Verschiedene Indikatoren weisen auf das Fehlen eines familiären Zusammenhalts in vielen Haushalten aufgrund von Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und der hohen Zahl allein Erziehender hin.

DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE

|

Leipziger Osten |

Leipzig |

|

|

Größe |

340 ha |

29 754 ha |

|

Einwohnerzahl |

ca. 27 000 |

ca. 493 000 |

|

Bevölkerungsverlust (1990–2000) |

ca. 30 % |

ca. 15 % |

|

Durchschnittliche Haushaltsgröße |

nicht verfügbar |

1,9 Pers. |

|

Anzahl der Wohnungen |

24 500 (1) |

ca. 315 000 |

|

Leerstand |

40 % (1) |

20 % |

|

Anteil der Wohngeldempfänger |

ca. 14% |

ca. 10 % |

|

Arbeitslosenquote |

nicht verfügbar |

18,1% |

|

Anteil der Sozialhilfeempfänger |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Anteil der ausländischen Bevölkerung |

7,2 % (1) |

5,5 % |

|

Anteil der unter 18-Jährigen |

ca. 17 % |

14,6 % |

|

Anteil der über 60-Jährigen |

ca. 14,5 % |

18,6 % |

|

(1) Ohne Ortsteil Reudnitz-Thonberg. |

||

Generell erscheint es schwierig, aufgrund der Größe und Heterogenität des Modellgebiets Entwicklungspotenziale für den gesamten Leipziger Osten zu benennen. Erschwert wird die Suche nach »echten« Entwicklungspotenzialen durch rückgehende Einwohnerzahlen und das stark verankerte Negativimage des Gebiets. Dennoch lassen sich Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen identifizieren:

Potenzial Gebietsstruktur: Das Modellgebiet weist neben »Problemgebieten« auch relativ intakte »Inseln« auf, von denen bei entsprechender Förderung positive Ausstrahlungseffekte auf andere Teilgebiete ausgehen können.

Städtebauliche Potenziale: Der Leipziger Osten liegt innenstadtnah mit unmittelbarer Verbindung zum Hauptbahnhof und verfügt über gute ÖPNV- und Autobahnanbindungen. Die kompakten städtebaulichen Strukturen stellen ein weiteres Entwicklungspotenzial dar. Brachflächen, Baulücken und leer stehende Gebäude eignen sich für neue Nutzungen, mit denen unter dem Aspekt »Rückbau« der Mangel vor allem an Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten behoben und damit die Lebensqualität im Stadtteil verbessert werden können. Brachflächen eignen sich außerdem für innerstädtischen Einfamilien- und Reihenhausbau, leerstehende Gebäude für flächenintensive »Szenenutzungen« wie Ateliers und Lofts. Das große Angebot an preiswertem Wohnraum im Leipziger Osten kann trotz innerstädtischer Konkurrenz als Potenzial für die Ansiedlung vor allem jüngerer Bevölkerungsgruppen wie z.B. von Studierenden und Kunstschaffenden als »Pionieren« auch für ökonomische Aufwertungsprozesse betrachtet werden. Viele Wohnungen bieten außerdem Möglichkeiten für selbstorganisierte Jugendarbeit.

Potenziale im Bereich Lokale Ökonomie: Einzelhändlerinnen und -händler haben sich aufgrund ihres zum Teil erheblichen Handlungsdrucks zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und zeigen eine hohe Mitwirkungsbereitschaft bei der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten. Abriss-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen lassen sich mit Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen koppeln, was zugleich benachteiligten Bevölkerungsgruppen und vor Ort ansässigen Handwerks- und Bauunternehmen zugute kommt.

Potenziale im Bereich Bürgerschaftliches Engagement/Gemeinwesen/Soziale Infrastruktur: Die Bewohnerinnen und Bewohner selbst - vor allem Kinder und Jugendliche - stellen ein wichtiges Potenzial »an sich« dar. Trotz problematischer Entwicklungen im Modellgebiet lässt sich in der Bevölkerung eine starke Identifikation mit dem Leipziger Osten beobachten. Im Stadtteil bereits vorhandene Organisationen und Institutionen müssen als Potenziale für soziales Engagement und Bewohnerorganisation/-beteiligung betrachtet werden.

Potenzial Programm »Soziale Stadt«: Durch die im Rahmen des Programms aufgebauten Organisationsstrukturen und verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen sich neue Handlungsspielräume für die Stadtteilentwicklung.

Viele Akteure betonen die sozialen Probleme im Modellgebiet, wogegen als Entwicklungspotenziale oftmals eher städtebauliche Aspekte genannt werden. Es wird also im Leipziger Osten künftig darum gehen, bei und neben der Erschließung städtebaulicher Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen von Projekten und Maßnahmen zur integrierten Stadtteilerneuerung auch die eher »versteckten« sozialen Potenziale zu berücksichtigen.

|

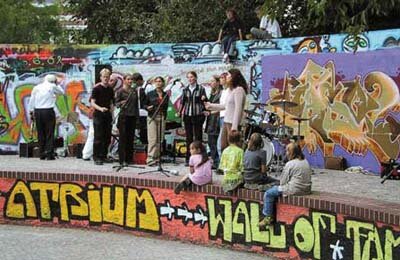

Kinder und Jugendliche engagieren sich für ihren Stadtteil. (Bildquelle: Büro Kaufmann, Leipzig) |

3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte

Im Rahmen des Antrags auf Aufnahme in das Programm »Soziale Stadt« wurde Ende 1999 das Handlungskonzept »Integrierte Stadtteilentwicklung im Leipziger Osten« auf der Grundlage des gesamtstädtischen »Stadtentwicklungsplans Wohnungsbau und Stadterneuerung (STEP W+S)« verwaltungsintern von der dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe »Soziale Stadt« erstellt. Anfang 2000 nahm die Ratsversammlung der Stadt Leipzig dieses Konzept zur Kenntnis.

In diesem Handlungskonzept wird auf eine abschließende Darstellung der Entwicklungsziele für den Leipziger Osten verzichtet, um der angestrebten öffentlichen Diskussion nicht vorzugreifen. Allerdings werden erste Aussagen zu möglichen Zielen als Grundlage für eine breitere öffentliche Diskussion getroffen; dazu gehören unter anderem:

- Überwindung des Negativimages;

- Verstärkung der lokalen Identität und Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit respektive Beteiligung im Stadtteil;

- Stabilisierung der Sozialstruktur, Entwicklung von nachbarschaftlichen sozialen Netzen;

- Verbesserung der sozialen Infrastruktur;

- Verbesserung der Wohnqualität insbesondere im Wohnumfeldbereich;

- Erhöhung der Gestaltqualität des öffentlichen Raums;

- Belebung der lokalen Ökonomie mit dem Ziel Beschäftigungs- und Existenzgründerförderung.

Unterhalb der Zielebene wurden bislang keine Handlungsschwerpunkte bestimmt. Die weitere Konkretisierung der Ziele soll vor allem im Forum Leipziger Osten erfolgen. Eine Fortschreibung des Handlungskonzeptes insgesamt ist noch nicht vorgenommen worden. Im Rahmen der Umsetzung des STEP W+S werden zur Vorbereitung und Koordination von integrierten Maßnahmen für die Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil zum einen Vorbereitende Untersuchungen nach dem Sanierungsrecht und zum anderen ein »Konzeptioneller Stadtteilplan« für den Leipziger Osten erarbeitet, der die zukünftigen Entwicklungsziele für das Modellgebiet zusammenfasst. Zu dessen Vorbereitung wurde ein kooperatives Gutachterverfahren durchgeführt, an dem Fachleute aus den Bereichen Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, Wohnungswirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger beteiligt waren. Der »Konzeptionelle Stadtteilplan« wird ebenfalls in enger Rückkopplung mit dem Forum Leipziger Osten erarbeitet.

4. Schlüsselprojekte

Der Leipziger Osten ist im Bundesvergleich eines der größten Programmgebie te der »Sozialen Stadt«. Das hieraus resultierende Problem, geeignete Raumeinheiten für die Steuerung und die Handlungsebene(n) der Programmumsetzung zu identifizieren, hat die Stadt Leipzig durch die Ausweisung einer vergleichsweise überschaubaren »Kernzone« gelöst. Projekte und Maßnahmen, die hier durchgeführt werden, sollen positiv auf benachbarte Bereiche im Modellgebiet ausstrahlen.

Die Projektlandschaft »Soziale Stadt« wird bisher vor allem von komplexen, aus verschiedenen Einzelmaßnahmen bestehenden »Kernprojekten« geprägt. Diese wurden von der Stadtverwaltung vor Beginn der Programmumsetzung ausgewählt, um in der »Kernzone« erste Impulse zu setzen und auf die stärksten Defizite im Stadtteil zu reagieren. Mit Beginn der Programmumsetzung hat sich die Projektentwicklung zunehmend von der Stadtverwaltung in das Modellgebiet verlagert.

Die folgenden, schwerpunktmäßig im Handlungsfeld Lokale Ökonomie angesiedelten Projekte sind als Schlüsselprojekte der bisherigen integrierten Stadtteilentwicklung im Leipziger Osten anzusehen.

Im Rahmen des Kernprojekts »Lokale Beschäftigungsentwicklung« sollen sozial Benachteiligte im Modellgebiet mittels lokal angepasster Beschäftigungsförderungsprojekte in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Hierfür werden lokal basierte Arbeitsvermittlungsformen in Zusammenarbeit mit dem Sozialund dem Arbeitsamt eingesetzt, wobei die soziokulturellen Besonderheiten des Gebiets und seiner Bewohnerschaft besonders berücksichtigt werden. Parallel dazu wird unter Mitwirkung des Amtes für Wirtschaftsförderung ein Konzept entwickelt, mit dem die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln als Basis für neue Arbeitsplätze verbessert werden sollen.

Ein Beispiel für eine konkrete Maßnahme in diesem Kernprojekt ist die Umsetzung des Beschäftigungsprojekts »Qualifizierung und Arbeit statt Sozialhilfe (Chemnitzer Modell)«: Nach einer dreimonatigen, vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e.V. (bsw) betreuten Vorbereitungsphase haben 24 Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger zeitlich befristete, öffentlich geförderte Arbeitsverträge mit lokalen Unternehmen abgeschlossen. Vom bsw wurde ferner eine Befragung von 100 Unternehmen im Modellgebiet durchgeführt, um Probleme und (arbeitsmarktrelevante) Potenziale der lokalen Wirtschaft zu identifizieren und im Rahmen weiterer Maßnahmen zu berücksichtigen.

Seit Frühjahr 2001 koordiniert und vernetzt ein »Koordinator Arbeit« alle Beschäftigungsprojekte im Modellgebiet, wodurch auch ein Effekt der Mittelbündelung für den gesamten Bereich beschäftigungswirksamer Maßnahmen erreicht werden soll. Zu den konkreten Aufgaben des »Koordinators Arbeit« gehören unter anderem die Erarbeitung einer modellgebietsbezogenen Zusammenstellung aller bereits laufenden Beschäftigungsprojekte und ihrer jeweiligen Träger, die Erstellung einer vollständigen Übersicht zu Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung im ersten und zweiten Arbeitsmarkt, die Erarbeitung von Empfehlungen für eine optimale Koordinierung/Bündelung der für beschäftigungswirksame Maßnahmen zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen sowie die intensive Kontaktpflege mit Stadtteilmanagement, Ämterrunde und Projektteamtreffen. Darüber hinaus entwickelt er beschäftigungsbezogene Handlungsempfehlungen für die konkrete Projektlandschaft im Leipziger Osten und arbeitet eng mit dem Kernprojekt »Lokale Beschäftigungsentwicklung« zusammen.

|

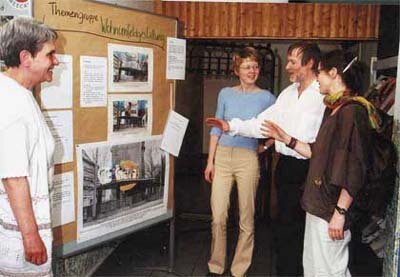

Logo- und Sloganwettbewerb (Bildquelle: Büro Kaufmann, Leipzig) |

|

Stadtteilfest im Leipziger Osten (Bildquelle: Stadt Leipzig/Rother) |

Das Kernprojekt »Zentrenentwicklung Eisenbahnstraße« wird von der Industrie- und Handelskammer im Rahmen des Geschäftsstraßenmanagements betreut und entwickelt. Seine Ziele sind die Aufwertung der traditionsreichen Einkaufsstraße zu einem multifunktionalen Identifikations- und Kommunikationsbereich, die Nutzungsverdichtung, die Schaffung wirtschaftlicher Betriebsgrößen, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum sowie die Neuordnung des ruhenden Verkehrs. Zu den konkreten Umsetzungsstrategien gehören die Einrichtung von projektspezifischen Diskussionsplattformen und Arbeitskreisen, die Unterstützung der Händlerinitiative Eisenbahnstraße, die Gründung von Werbe- und Interessengemeinschaften, die Weiterentwicklung und Umsetzung bereits vorhandener Revitalisierungskonzepte, die Förderung einer gezielten Ansiedlungspolitik sowie kostenlose Schulungen für lokale Unternehmerinnen und Unternehmer.

Im Kernprojekt »Gemeinwesenorientierte Projekte« soll eine Dokumentation von Freizeit- und Kulturangeboten sowie gemeinwesenorientierten Projekten im Modellgebiet die Basis für die Entwicklung weiterer Projekte beziehungsweise die Unterstützung lokaler Akteure bei der Erarbeitung und Umsetzung entsprechender Konzepte bilden. Lokale Akteure werden zur Entwicklung gemeinwesenorientierter Projekte in Initiativgruppen und Interessengemeinschaften zusammengeführt, moderiert und unterstützt. Im Rahmen der »Gemeinwesenorientierten Projekte« wurde unter anderem das Stadtteilfest Neustädter Markt veranstaltet. Geplant ist neben anderen Projekten die Einrichtung einer »Kulturmeile« im Modellgebiet. Projektpartner sind das Dezernat Kultur sowie das Dezernat Stadtentwicklung und Bau.

Im Sommer 2001 wurde ein Wettbewerb für die Entwicklung eines von allen lokalen und lokal wirksamen Akteuren kostenlos nutzbaren Logos und Slogans als Mittel zur Identitätsstiftung im Modellgebiet durchgeführt. Nach einem Vorentscheid durch Bewohnerinnen und Bewohner wurden im November 2001 während einer Sitzung des Forums Leipziger Osten das beste Logo und der beste Slogan (»Im Osten geht die Sonne auf«) gewählt und prämiert.

5. Organisation und Management

Das Land Sachsen unterscheidet zwischen Stadtteil- und Quartiermanagement, wobei Ersteres für Aufgaben der Projekt- und Prozesssteuerung auf überlokaler Ebene verantwortlich ist, während das Quartiermanagement unmittelbar vor Ort arbeitet und dort unter anderem für die Aktivierung der Quartiersbevölkerung zuständig ist. Analog dieser begrifflichen Unterscheidung wurden von der Stadt Leipzig entsprechende Management- und Organisationsformen für die Programmumsetzung im Modellgebiet Leipziger Osten eingerichtet und benannt.

Verwaltungsebene

Bisher leistete die Lenkungsgruppe »Neue Gründerzeit« grundsätzliche dezernatsübergreifende Abstimmungsarbeit auf der Steuerungsebene. Zurzeit wird in der Stadtverwaltung ein Beirat Integrierte Stadtteilentwicklung aufgebaut, der unter Vorsitz des Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau mit Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Vereinen und Verbänden, der Verwaltung und dem Arbeitsamt Empfehlungen für die Umsetzung der Programme »Soziale Stadt«, URBAN sowie »Stadtentwicklung« (EFRE) in allen Leipziger Programmgebieten erörtert.

Das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung bzw. das Stadtteilmanagement leitet und moderiert die dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe »Soziale Stadt« (»Ämterrunde«), in der die Aktivitäten der an der Programmumsetzung im Leipziger Osten beteiligten Ämter auf Sachgebietsleiter/Sachbearbeiterebene abgestimmt und koordiniert werden. Darüber hinaus entwickelt und diskutiert dieses Gremium neue Projekte und deren Finanzierung, stimmt Fördermöglichkeiten ab und bündelt öffentliche Ressourcen. Die Arbeitsgruppe erstattet der Dienstberatung des Oberbürgermeisters regelmäßig Bericht.

Das Stadtteilmanagement besteht aus einer Mitarbeiterin des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung in der Quasifunktion einer Gebietsbeauftragten sowie einem externen Mitarbeiter aus einem freien Planungsbüro als Geschäftsführer des »Forums Leipziger Osten«. Das Stadtteilmanagement versteht sich als Geschäftsführung für die Programmumsetzung »Soziale Stadt« im Modellgebiet. Seine Hauptaufgabe sind die Steuerung, Organisation und Weiterentwicklung des gesamten Prozesses im Modellgebiet, die Erarbeitung und Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes, Akquisition und Bündelung von Fördermitteln sowie Öffentlichkeitsarbeit. Es soll Querbezüge zwischen einzelnen Projekten herstellen (unter anderem Durchführung von »Projektteamtreffen«), durch Kontakt zur Quartiersbevölkerung Handlungsbedarfe aufdecken und eine möglichst breite Öffentlichkeit zur Mitwirkung am Prozess der Stadtteilentwicklung motivieren.

Intermediärer Bereich

Eine zentrale Aufgabe des Stadtteilmanagements ist die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation des »Forums Leipziger Osten« als Beteiligungs- und Kooperationsgremium zur Diskussion von Entwicklungszielen und für die Erarbeitung von entsprechenden Empfehlungen an Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Es hat die Funktion einer Diskussionsplattform im Sinne eines »Stadtteilparlaments« für das breite Spektrum der lokalen Akteure. Seine Hauptaufgaben sind das Angebot eines dauerhaften und offenen Kommunikationsprozesses zwischen den lokalen Akteuren, der Austausch von Informationen über Entwicklungen, Aktivitäten und Projekte im Leipziger Osten, die Koordination verschiedener Aktivitäten und lokaler Akteure sowie die Entwicklung neuer Projektideen.

|

Modellgebiet "Leipziger Osten" im Programm "Soziale Stadt" |

Das Gremium tagt viermal jährlich im Modellgebiet; seine Beschlüsse haben empfehlenden Charakter. Es hat im Rahmen der Stadtteilentwicklungsplanung besonderes Gewicht, da es im Zusammenhang mit der Erarbeitung des integrierten Handlungskonzeptes die Schwerpunkte der künftigen Arbeit im Leipziger Osten maßgeblich bestimmen soll. Im Rahmen der Forumssitzungen haben sich Themenarbeitsgruppen gebildet, die heute maßgeblich für die Entwicklung neuer Projekte verantwortlich sind.

Lokale Umsetzungsebene

Das »Quartiersmanagement Volkmarsdorf« im gleichnamigen Ortsteil wird vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung getragen. Sein Büro (»Bürgertreff«) stellt die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) mietfrei zur Verfügung. In der Einrichtung arbeiten fünf Personen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, im Jahr 2001 unterstützt von vier ABM-Kräften. Die Finanzierung des Quartiersmanagement Volkmarsdorf entspricht - abgesehen von den ABM-Stellen - knapp zwei Vollzeitstellen.

Das »Quartiersmanagement Volkmarsdorf« konnte zu Beginn seiner Arbeit kaum an bestehende bürgerschaftliche Organisationen und Initiativen anknüpfen; das Gebiet verfügte über nur sehr wenige Gemeinwesenstrukturen. Hauptaufgabe war es daher zunächst, Kontakte im Quartier aufzubauen und den »Bürgertreff« einzurichten. Darauf aufbauend sind die Initiierung und Unterstützung konkreter Projekte sowie die Organisation von Kommunikation und Vernetzung weitere zentrale Aufgaben. Im Leipziger Osten existieren darüber hinaus noch einige andere Einrichtungen, die bereits Teilaufgaben von Quartiermanagement auf der lokalen Umsetzungsebene übernehmen und entsprechend weiter qualifiziert werden könnten.

6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Auf der Ebene des gesamten Modellgebiets stellen das »Forum Leipziger Osten« und seine Themengruppen die wichtigsten Beteiligungs- und Kommunikationsmöglichkeiten dar. Darüber hinaus werden gebietsweit Workshops zu verschiedenen Themen angeboten (z.B. »Gemeinwesenorientierte Projekte«, »Haus der Begegnung«, »Wirtschaft und Arbeit«, »Image und Öffentlichkeitsarbeit«). In der »Kernzone« des Modellgebiets ist im Februar 2002 in einem Ladenlokal ein »Infozentrum« als Anlaufstelle für Bewohnerinnen und Bewohner eröffnet worden, dessen Räume von Initiativen, Vereinen und Themenarbeitsgruppen genutzt werden können.

Auf der lokalen Umsetzungsebene werden vom »Quartiersmanagement Volkmarsdorf« verschiedene Beteiligungsformen angeboten und Aktivierungstechniken eingesetzt. Dazu gehört der »Bürgertreff Konradstraße« als ständiger Anlauf- und Kommunikationspunkt für Bürgerinnen und Bürger im Gebiet inklusive Anwohnercafé. Hier ist der lokale Quartiermanager zu bestimmten Sprechzeiten erreichbar, finden regelmäßig Veranstaltungen wie Vorträge, Ausstellungen und Filmvorführungen statt, wird Beratung angeboten und ein kostenloser Internet-Zugang zur Verfügung gestellt.

Weitere wesentliche Aktivitäten des »Quartiersmanagements Volkmarsdorf« sind unter anderem:

- Gespräche mit Schlüsselpersonen zur Klärung von Vorstellungen zur Gebietsentwicklung und konkreten Projekten sowie zu Möglichkeiten der Zusammenarbeit (Vernetzung);

- aktivierende Straßenbefragung zur Identifikation von Problemen im Quartier und zur Sondierung der Mitwirkungsbereitschaft der lokalen Bevölkerung bei der Durchführung konkreter Projekte. Ein mitgeführtes Modell von Volkmarsdorf im Maßstab 1:500 erleichterte die Befragung (»Planning for Real«);

- Mitarbeit an Stadtteilfesten und »Akteursstammtische« ergänzen die Aktivierungs-, Beteiligungs- und Vernetzungsarbeit.

|

Bewohnerinnen und Bewohner in einer Themenarbeitsgruppe (Bildquelle: Büro Kaufmann, Leipzig) |

|

»Bürgertreff« in Volkmarsdorf (Bildquelle: doppelspitze, Leipzig) |

Die Aktivierungsarbeit des »Quartiersmanagements Volkmarsdorf« wurde im Jahr 2001 durch einen Verfügungsfonds in Höhe von 30 000 DM unterstützt.

Die modellgebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit im Leipziger Osten umfasst ein breites Spektrum: Die Farbbroschüre »Soziale Stadt. Leipziger Osten: :Jetzt geht's los!9« wurde von der Stadt Leipzig als Tagungsdokumentation der Starterkonferenz zum Programm »Soziale Stadt« herausgegeben. Auf die Sitzungen des »Forums Leipziger Osten« wird - neben Einladungsschreiben - mit farbigen Flyern, Postkarten und Plakaten aufmerksam gemacht. Das »Interkulturelle Kontaktbüro« gibt in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanagement sowie anderen Akteuren das »Stadtteilmagazin Leipziger Osten« heraus, in dem unter anderem über die Ergebnisse der Sitzungen des Forums berichtet wird; Adressen von Institutionen und Organisationen im Gebiet sowie ein Veranstaltungskalender weisen auf Beratungs-, Freizeit- und Kulturangebote hin. Das »Quartiersmanagement Volkmarsdorf« gibt einen »Rundbrief« heraus, der an alle Haushalte im Ortsteil verteilt wird, über Projektfortschritte informiert und auf Veranstaltungen im »Bürgertreff« hinweist. Seit Januar 2001 ist unter der Adresse www.volkmarsdorf.de eine ebenfalls vom »Quartiersmanagement Volkmarsdorf« entwickelte und betreute Internet-Seite freigeschaltet, die unter anderem über aktuelle Entwicklungen im Gebiet, Freizeitmöglichkeiten und den lokalen Wohnungsmarkt informiert. Eine weitere Internetseite für das gesamte Modellgebiet ist im Aufbau: www.leipziger-osten.de. Explizit für die Öffentlichkeitsarbeit im und für den Leipziger Osten ist seit Anfang des Jahres 2002 ein Beauftragter der Stadt Leipzig zuständig.

7. |

Fazit: Integrierte Stadtteilerneuerung im Leipziger Osten - der Grundstein ist gelegt

|

Im Rahmen der Programmumsetzung »Soziale Stadt« wurde innerhalb kurzer Zeit eine vielfältige Projektlandschaft für den Leipziger Osten entwickelt, die alle wesentlichen Handlungsfelder einer integrierten Stadtteilentwicklung berücksichtigt. Dabei sind allerdings »zwei Geschwindigkeiten« festzustellen: Während von der Verwaltung bereits im Vorfeld der Programmumsetzung »Kernprojekte« entwickelt worden sind, beginnt die Projektentwicklung »von unten« erst allmählich. Nach Auffassung der Programmbegleitung-vor-Ort muss darauf geachtet werden, dass sich diese Ungleichheit nicht verfestigt, weil Zeit- und Output-Vorstellungen der Verwaltung - teilweise bedingt durch Förderrationalitäten - zum Maßstab werden. Letztlich sollte die Projektentwicklung zum Aufbau selbst tragender Strukturen im Modellgebiet beitragen.

Zudem muss aus Sicht der Programmbegleitung-vor-Ort das Integrierte Handlungskonzept für die Programmumsetzung »Soziale Stadt« gegenüber anderen, eher städtebaulichen Konzepten geschärft und gestärkt sowie vom Rat beschlossen werden, damit Projekte, Maßnahmen sowie Organisations- und Managementeinheiten die notwendige »Rückendeckung« durch Politik und Verwaltung erhalten.

Mit Beginn der Programmumsetzung hat die Stadt Leipzig eine Organisations und Managementstruktur geschaffen, die alle relevanten Ebenen - Verwaltung, intermediären Bereich, Quartier - umfasst. Auf der Quartiersebene existiert bislang jedoch lediglich eine »echte« Quartiermanagement-Einheit in der »Kernzone«, während in den anderen Quartieren des vergleichsweise großen Modellgebiets bisher noch kein Quartiermanagement vor Ort eingerichtet worden ist. Sollten keine weiteren lokalen Quartiermanagements eingerichtet werden, drohen die Quartiersebene und das für das Programm »Soziale Stadt« zentrale Anliegen »Aktivierung der Quartiersbevölkerung« unterrepräsentiert zu bleiben - dies sowohl generell als auch im Vergleich zur Ausprägung der Quartiersmanagement-Organisation auf den Ebenen von Verwaltung und intermediärem Bereich (»Stadtteilmanagement«, Forum).

Eigeninitiative und Organisationsgrad der Quartiersbevölkerung im Leipziger Osten sind vergleichsweise gering. Daher sind vor allem durch das »Quartiersmanagement Volkmarsdorf« verschiedene, überwiegend projektorientierte Beteiligungsangebote eingerichtet sowie Aktivierungsinstrumente eingesetzt worden. Für eine stärkere Aktivierung der Quartiersbevölkerung ist es aus Sicht der Programmbegleitung-vor-Ort allerdings notwendig, die Bereiche projektunspezifischer und/oder aufsuchender Arbeit auszuweiten.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005