soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Leinefelde Südstadt |

|

|

Martina Buhtz |

|

Leinefelde-Südstadt ist seit 1999 Modellgebiet Thüringens im Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« und eine der sieben Programmgemeinden des Freistaats. Von Beginn an wurde in Thüringen die Umsetzung der Ziele des Programms »Soziale Stadt« durch ein praxisorientiertes und ressortübergreifendes Herangehen gefördert. Wesentlich dazu beigetragen hat die unter Federführung des Thüringer Innenministeriums/Städtebauförderung gegründete »Thüringer Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadt«. In dieser Arbeitsgemeinschaft sind die Programmgemeinden, Landesministerien (Inneres, Wirtschaft, Kultus, Soziales), Wohnungsunternehmen und Planungsbüros vertreten. In regelmäßigen Zusammenkünften tauschten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ihre Erfahrungen zum Programmverlauf aus. Eine gemeinsam erarbeitete Übersicht integrierbarer Förderprogramme diente allen am Prozess Beteiligten als wichtige Arbeitshilfe, um geeignete Formen und Möglichkeiten für die Bündelung investiver und nicht investiver Fördermittel für die Stadtteilentwicklung zu erschließen. Im Modellgebiet Leinefelde-Südstadt ist dies in vielen Bereichen gelungen.

1. Gebietscharakter

Leinefelde liegt im nordwestlichen Teil Thüringens, inmitten des landschaftlich reizvollen Eichsfeld und auch fast in der geografischen Mitte Deutschlands. Es ist eine Stadt mit wechselvoller Geschichte. Bis zum Beginn der 60er-Jahre prägten dörfliche Strukturen das Leben der bis dato 2 200 Leinefelder. Die Stadt wuchs um ein Vielfaches, nachdem zwischen 1961 und 1989 im Rahmen des »Eichsfeldplans« eine neue Wirtschaftsstruktur mit 6 000 Arbeitsplätzen in der Textilindustrie, Zementproduktion und im Kalibergbau aufgebaut wurde.

|

| Das Modellgebiet Leinefelde-Südstadt (Bildquelle: Stadt Leinefelde) |

In unmittelbarer Nähe der Baumwollspinnerei entstand ein neuer Stadtteil mit über 4 850 Wohnungen in Block- und Plattenbauweise, das heutige Modellgebiet - die Südstadt. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner von Leinefelde wuchs in wenigen Jahre von 2 300 auf 16 000 an, wobei knapp 90 Prozent in der Südstadt lebten. Leinefelde war und ist also fast gleichzusetzen mit der Südstadt.

|

Die räumliche Begrenzung des Modellgebiets Leinefelde-Südstadt (Bildquelle: Büro GRAS) |

Die Südstadt ist ein typisches Plattenbauquartier, das geprägt wird von fünf- und sechsgeschossigen Wohngebäuden. Die Wohnungen haben standardisierte Zuschnitte mit einer heute vergleichsweise geringen Wohnfläche. Vor allem für junge Familien gebaut, überwiegen Wohnungen mit drei, vier und fünf Zimmern. 1995 hatten die Wohnungen eine durchschnittliche Belegungsdichte von 2,4 Personen. Dass Arbeits- und Wohnort nur unweit voneinander entfernt lagen und durch die Infrastruktur ausreichend Kitas und Schulen bereit standen, zählte zu den Vorzügen der Südstadt, die vor allem junge Familien und allein erziehende Frauen (1995: acht Prozent) schätzten.

|

Die Südstadt im Wandel: Bevölkerungsrückgang und Wohnungsleerstand machen Abriss und Rückbau notwendig; gleichzeitig werden der verbleibende Wohnungsbestand aufgewertet und das Wohnumfeld neu gestaltet. (Bildquelle: Weeber + Partner, Stuttgart) |

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Die Südstadt ist kein homogener Stadtteil. Insbesondere ihre zuletzt gebauten Bereiche haben eine höhere bauliche Dichte, schlechtere Standards und ein nur wenig attraktives Wohnumfeld. Diese strukturellen Mängel und die Monofunktionalität prägten bis in die 90er-Jahre das Image der Südstadt als »Schlafstadt«.

2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale

Zu den zentralen Problemfeldern zählen die wirtschaftliche Monostruktur und deren Folgen. Als die Industrieproduktion nach 1990 zusammenbrach, erwies sich die Monostruktur als Bumerang für die Südstadt. Die bisherige Wirtschaftsstruktur bestimmte das Beschäftigungs- und Qualifikationsprofil der Bewohnerschaft. Über 90 Prozent der erwerbsfähigen Bewohnerinnen und Bewohner waren Arbeiter und Angestellte, vor allem in der Textilindustrie. Von den ehemals 4 500 Arbeitsplätzen in der Baumwollspinnerei konnten jedoch nur 450 erhalten werden. Besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen sind Frauen, die traditionell in dieser Branche beschäftigt waren. Diese Verluste konnten trotz großer politischer Anstrengungen noch nicht kompensiert werden, wenngleich durch Arbeitsmarktförderung ein Teil der Leinefelder wieder eine Beschäftigung fand. Andere wurden zu Arbeitspendlern in die Nachbarregion Kassel-Göttingen.

Leinefelde hatte seit 1994 einen Bevölkerungsrückgang von jährlich rund 500 Einwohnerinnen und Einwohnern durch Abwanderung zu verkraften. Besonders problematisch ist, dass vor allem junge Leute die Stadt verlassen haben. Die größte Abwanderungswelle gab es zwischen 1994 und 1997. Ihren Höhepunkt erreichte die Abwanderung mit jeweils sechs Prozent Verlust in den Jahren 1996 und 1997. In den letzten Jahren zwei Jahren hat sich dieser Trend abgeschwächt. Neben der Abwanderung hat auch der Geburtenrückgang die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst. Nach den Prognosen wird Leinefelde im Jahr 2010 nur noch rund 8 000 Einwohnerinnen und Einwohner haben, etwa halb so viele wie im Jahr 1989. Auf diesem Niveau soll sich dann die Bevölkerungszahl stabilisieren.

DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE

|

Südstadt |

Leinefelde |

|

|

Größe |

113 ha |

700 ha |

|

Einwohnerzahl |

7 302 |

11 227 |

|

Bevölkerungsverlust (1995–2000) |

37 % |

25 % |

|

Durchschnittliche Haushaltsgröße |

2,1 Pers. |

2,4 Pers. |

|

Anzahl der Wohnungen |

4 766 |

6 215 |

|

Leerstand |

26,4 % |

20,4 % |

|

Anteil der Wohngeldempfänger |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Arbeitslosenquote (1) |

nicht verfügbar |

15 % |

|

Anteil der Sozialhilfeempfänger (1) |

nicht verfügbar |

2 % |

|

Anteil der ausländischen Bevölkerung (1) |

nicht verfügbar |

1,7 % |

|

Anteil der bis 18-Jährigen |

20,2 % |

19,7 % |

|

Anteil der über 60-Jährigen und älter |

18,2 % |

18,4 % |

|

(1) Die Südstadt wird statistisch nicht gesondert erfasst. Da dort jedoch der überwiegende Anteil der Leinfelder Bevölkerung lebt, sind die Daten der Gesamtstadt weitestgehend auf das Modellgebiet übertragbar. |

||

Der lokale Wohnungsmarkt befindet sich im Umbruch. Die fehlende Nachfrage aufgrund des Bevölkerungsrückgangs hat die Wohnungsunternehmen in eine schwierige Lage gebracht. Über 1 000 Wohnungen in der Südstadt sind nicht vermietet, wobei der südliche Teilbereich davon besonders betroffen ist.

Die genannten Entwicklungen wirkten sich unmittelbar auf das soziale Gefüge der Südstadt aus. Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste und Abwanderung gefährdeten die soziale Stabilität. Nachbarschaften veränderten sich durch Wegzüge und Zuzüge in kurzer Zeit. Besonders im südlichen Bereich des Modellgebiets konzentrierten sich soziale Konfliktpotenziale. Eine Spirale war in Gang gesetzt, die durch zu wenige Möglichkeiten für Kommunikation und soziale Kontakte noch verstärkt wurde. Das Image der Südstadt verschlechterte sich Mitte der 90er-Jahre spürbar.

Das wichtigste Potenzial sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Südstadt. Sie am Wohnort zu halten und aktiv in die Stadtteilentwicklung einzubeziehen, ist erklärtes Ziel. Viele sind gut ausgebildet und haben enge Bindungen an Leinefelde. Zahlreiche Vereine, Initiativen und die Kirchen sind im Quartier aktiv und engagieren sich in der Gemeinwesenarbeit.

Die Südstadt verfügt über eine gute soziale Infrastruktur, die in den letzten Jahren weiter ausgebaut und an die veränderten Bedarfe angepasst worden ist. Schulen und Kitas wurden saniert und teilweise auch umgenutzt. Dort sind nun unter anderem Beratungsangebote, ein Seniorentreff und das Frauenzentrum angesiedelt. Das Jugendzentrum, Spiel- und Sportanlagen sowie ein Schwimmbad wurden neu gebaut.

|

Mehr Wohnqualität brachten umgebaute Wohnungen mit neuen Mieterterrassen (Bild: im Quartier Lessingstraße). (Bildquelle: Weeber + Partner, Stuttgart) |

Die bauliche und städtebauliche Struktur der Südstadt und besonders der Wohnungsbestand haben sich seit Mitte der 90er-Jahre spürbar verändert. Im Rahmen von Rückbau, Abriss und Sanierung wurde deutlich, dass die Plattenbauten viele Spielräume bieten, den Bestand an die sich verändernden Wohnbedürfnisse anzupassen und ihn nachhaltig umzugestalten.

Ein ganz besonderes Potenzial hat die Südstadt durch ihre unmittelbare Nähe zum angrenzenden Thüringer Landschaftsraum und die vielen Grün- und Freiflächen in der Siedlung.

Mit dem Ausbau zentraler Verkehrsachsen (Auto/Bahn) sollen die Anbindung verbessert und so der Wirtschaftsstandort Leinefelde gestärkt werden.

3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte

Seit Mitte der 90er-Jahre arbeiten Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger sowie Wohnungsunternehmen unterstützt und gefördert durch den Freistaat Thüringen und den Bund daran, einen tief greifenden Strukturwandel in Leinefelde zu vollziehen. Grundlage dafür bildete der 1995 vom Stadtparlament beschlossene städtebauliche Rahmenplan für die Südstadt. Durch die im Rahmen der EXPO 2000 gegründete »ZukunftsWerkStadt« wurden die strategischen Ziele des Rahmenplans aufgenommen und in einem integrativen Strategiekonzept mit sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und städtebaulichen Handlungsfeldern fortgeschrieben.

Die Auswahl als Modellgebiet des Programms »Soziale Stadt« gab weitere wichtige Impulse für eine soziale, partizipative Stadtteilentwicklung der Südstadt von Leinefelde. Die Ziele und Handlungsschwerpunkte dieses Programms sind in das integrative Strategiekonzept der »ZukunftsWerkStadt« eingegangen, das kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben wird.

Im Handlungsfeld »Arbeit und Ausbildung« ist die zentrale Aufgabe die Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine vielfältige und stabile Wirtschaftsstruktur, die eine sinnvolle Nachnutzung der Industriegebäude und brachliegenden Freiflächen im Industriegebiet einschließt. Konkret bedeutet dies, Neuansiedlungen am bisherigen Industriestandort zu fördern und schrittweise eine Branchenvielfalt zu erreichen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Stärkung des örtlichen und regionalen Handwerks. Durch Umschulungen und Qualifizierungen sind viele Südstädter auf die veränderten Anforderungen eingestellt. Dennoch wird der Arbeitsmarkt nicht für alle eine Beschäftigung sichern können. Umso wichtiger ist es, die endogenen Potenziale im Stadtteil zu erschließen. Hier sollen auch die Projekte des Programms »Soziale Stadt« greifen. Die Stärkung lokaler Dienstleistungen, die Förderung des örtlichen Gewerbes durch Einbeziehung in die bauliche Umgestaltung, die Ansiedlung eines Gründerinnenzentrums, Ausbildungsbörsen und der Ausbau von Tauschbörsen sind Teil des Handlungskonzepts.

Wichtige Voraussetzung für die Zukunft der Südstadt ist es, jungen Leuten in Leinefelde eine Perspektive zu bieten. Der Umbau einer Schule zum berufsbildenden Zentrum bietet Jugendlichen nun die Chance einer Ausbildung vor Ort. Ein noch engeres Netzwerk zwischen Wirtschaft, Landkreis, Arbeitsamt, Schulen und Stadt zu knüpfen soll dazu beitragen, der Abwanderung junger Leute aus der Südstadt entgegenzuwirken. Die Themenkonferenz im Rahmen des Modellprogramms stand ganz in diesem Zeichen.

Im Handlungsfeld »Wohnen und Wohnumfeld« gilt es für die Südstadt, auf dem Weg zu einem lebendigen und sozial stabilen Wohnort noch so manche Hürde zu nehmen. Strukturelle Defizite und die schwierige Lebenssituation vieler Bewohnerinnen und Bewohner lassen sich nicht in kurzer Zeit verändern. Die baulichen und städtebaulichen Veränderungen haben aber bereits ganz wesentlich dazu beigetragen, die Wohnqualität in der Südstadt zu verbessern. Durch Rückbau und Abriss vor allem im südlichen Teilbereich wird die Wohndichte verringert. Die durch Umbau entstehenden neuen Wohnungszuschnitte bieten mehr Wohnqualität und werden rege nachgefragt. Alle diese Veränderungen werden von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern mitgetragen und als positive Signale bewertet, auch wenn sich Teilbereiche der Südstadt nun wieder in eine Baustelle verwandelt haben. Die umfangreichen Abriss- und Rückbaumaßnahmen erfordern ein gutes Umzugsmanagement. Das städtische Wohnungsunternehmen, die WVL, hat hierfür in den letzten Jahren beispielhafte Lösungen entwickelt.

Sichtbar verändert sich das Wohnumfeld, wobei besonderes Gewicht auf eine möglichst vielfältige Nutzbarkeit und eine stärkere Differenzierung von privaten, öffentlichen und halböffentlichen Räumen gelegt wird. Schrittweise werden der ruhende Verkehr neu geordnet, das zentrale Wegenetz ausgebaut und Innenhöfe neu gestaltet. Im zentralen Bereich der Südstadt ist der Lunapark entstanden, der vielfältige Möglichkeiten bietet, sich zu erholen, Sport zu treiben und miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei der Aufwertung des Wohnumfelds bringen sich die Bewohnerinnen und Bewohner auf unterschiedliche Weise ein, sei es in der Vorgartenpflege, der Planung oder im Rahmen der Arbeitsgruppe »Barrierefreie Stadt«.

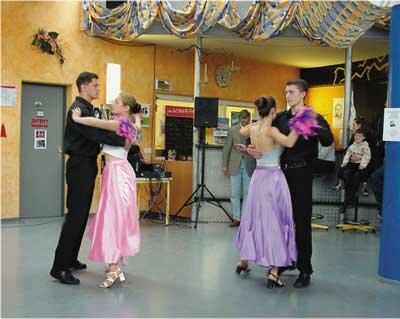

|

Das breite Spektrum der Angebote im Jugendzentrum reicht von Tanz über Computerkurse bis hin zu vielfältigen Spiel- und Sportmöglichkeiten im Außenbereich. (Bildquelle: Weeber + Partner, Stuttgart) |

Die hohe städtebauliche und gestalterische Qualität in den um- und neugebauten Teilbereichen brachte zahlreiche internationale Gäste in die Südstadt - hieraus resultiert nicht zuletzt ein Imagegewinn für die Südstadt.

Für das Handlungsfeld »Soziales Leben und Infrastruktur« ist es von erheblichem Wert, dass ein Großteil der Bewohnerschaft inzwischen schon lange in der Südstadt lebt. In dieser Zeit sind zahlreiche soziale Kontakte und Beziehungen entstanden. Mit viel Engagement und Eigeninitiative gestalten sie auf unterschiedliche Weise das Stadtteileben mit, sie sind das »soziale Kapital« der Südstadt.

Durch Abwanderung und durch den Zuzug neuer Bewohnerinnen und Bewohner - viele von ihnen Aussiedler - haben sich die unmittelbaren Nachbarschaften und das Zusammenleben verändert, haben Konflikte zugenommen. Besondere Hilfen sind für Menschen in schwierigen Lebenslagen nötig. Verschiedene Träger bieten bereits Beratungen, Hilfe und Unterstützung an. Es ist vor allem Aufgabe des Stadtteilmanagements, die Wirksamkeit dieser Angebote zu fördern und zu helfen, sie noch zielgenauer auszurichten und besser zu vernetzen.

Die Schulen und Kitas in der Südstadt spielen für die Stadtteilentwicklung eine große Rolle. Die Mehrzahl dieser Gebäude ist in den letzten Jahren instand gesetzt und modernisiert worden, einschließlich der dazu gehörenden Freiflächen. Im Rahmen verschiedener Projekte haben sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft und Eltern eingebracht, wie beispielsweise bei Schulhofumgestaltungen und dem Computerprojekt zur virtuellen Stadtteilentwicklung. Diese Potenziale gilt es weiter zu stärken.

4. Schlüsselprojekte

In der Südstadt ist ein neues Jugendzentrum gebaut worden, das im Oktober 1999 eingeweiht wurde. Das Haus bietet gemeinsam mit den großzügigen Außenanlagen auf insgesamt 1 000 Quadratmetern vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die Kinder und Jugendlichen des Stadtteils waren an der Planung intensiv beteiligt. Vor allem die Spiel-, Sport- und Aufenthaltsbereiche im Außenraum sind nach ihren Vorstellungen entstanden. Die Außenanlagen wurden aus dem Programm »Soziale Stadt« gefördert.

Das Gebäude zeichnet sich durch seine besondere Architektur und ökologische Bauweise aus. Es wurde als Rundbau in einen natürlichen Hang hineingebaut und zur Südseite hin mit einer transparenten Glasfassade sowie mit einer Photovoltaikanlage in der Dachkuppel versehen. Für den energiesparenden Betrieb des Hauses hat die Energie-Spar-Union, ein Leinefelder Betrieb, innovative Lösungen entwickelt. Bei den Außenanlagen wurden Betonelemente verwendet, die aus dem Rückbau von Leinefelder Plattenwohnungen stammen.

|

Auf der durch Abriss entstandenen Freifläche nahe dem Mieterzentrum entsteht ein japanischer Garten. (Bildquelle: Weeber + Partner, Stuttgart; Zeichnung: Prof. Kawamura) |

|

Das Jugendzentrum ist mit anderen Angeboten im Stadtteil vernetzt. Es grenzt an den ebenfalls neu entstandenen Lunapark, in dem sich verschiedene Sportangebote befinden, die sich mit denen des Jugendzentrums gut ergänzen. Das Modellprojekt »Miteinander« ist im Jugendzentrum angesiedelt. Es soll die Integration von Spätaussiedlerinnen und -aussiedlern unterstützen und wird im Rahmen der Programmplattform »Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten« (E & C) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

|

Das neue Mieterzentrum im Quartier Hahn-/Hertzstraße bietet mehr Service, ausreichend Raum und Möglichkeiten für ein geselliges Miteinander. (Bildquelle: Weeber + Partner, Stuttgart) |

Das Mieterbüro mit dem Mieterzentrum dient dazu, den Service für die Mieterinnen und Mieter zu verbessern und das nachbarschaftliche Zusammenleben zu stärken. Es entstand in einem bis auf eine Etage zurückgebauten, ehemals fünfgeschossigen Plattenbau. Ein angrenzender zweiter Wohnblock ist komplett abgerissen worden. Dadurch wurde die an diesem Standort bis dahin sehr dichte Bebauung aufgelockert.

Die Geschäftsstelle der Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde (WVL) ist an diesen zentralen Standort gezogen und damit für die Mieterschaft jetzt besser zu erreichen. In Zusammenarbeit mit dem Bürgerbüro der Stadtverwaltung sollen hier weitere Dienstleistungen angeboten werden.

Das auch separat zugängliche Mieterzentrum ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Gebäudes. Es ist multifunktional und eignet sich für die verschiedensten Veranstaltungen sowie für private Feiern. Dieses Angebot wird stark nachgefragt. Aufgabe des Stadtteilmanagements ist es, das Mieterzentrum noch stärker zu beleben und zu einem Mittelpunkt des Stadtteillebens zu entwickeln.

Auf der durch Abriss brachliegenden Fläche am Mieterzentrum entsteht gegenwärtig der Japanische Garten. Die Idee dafür entstand Ende 2000 während des Besuchs einer Delegation japanischer Architekten und Bauingenieure in Leinefelde. Die Grundsteinlegung war im Herbst 2001, und bereits im Mai 2002 soll der Garten fertig gestellt sein. Gefördert wird der Bau unter anderem durch die »Commemorative Association for the Japan World Exposition (1970)«, die weltweit Projekte zur Förderung des japanischen Kulturguts unterstützt, mit umgerechnet 128 000 Euro sowie mit Fördermitteln des Freistaates Thüringen.

Das Areal ist 2 400 Quadratmeter groß. Ein Wasserlauf, ein mit Gehölzen bewachsener Hügel, typisch japanische Bepflanzungen und ein Pavillon sind wichtige Gestaltungselemente. Der Japanische Garten soll zu einem Anziehungspunkt, einem Ort der Begegnung und des Austauschs werden. In Zusammenhang mit dem Mieterzentrum sind hier Veranstaltungen geplant, die auf unterhaltsame und gesellige Weise mit japanischer Kultur bekannt machen. Dazu gehören z.B. Teezeremonien, Ikebana, japanische Kochabende, Vorträge zur Gesundheit und Bonsai-Ausstellungen. Das Stadtteilmanagement initiiert und organisiert diese Veranstaltungen gemeinsam mit interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern und Einrichtungen aus dem Stadtteil.

Das Soziale Zentrum ist eines der wichtigsten Projekte des Programms »Soziale Stadt«, die in Leinefelde gegenwärtig geplant werden. Eine nicht mehr genutzte Kita soll umgebaut werden und verschiedenen Beratungs- und Hilfeangeboten Platz bieten. Künftig soll hier auch der Seniorentreff des Quartiers angesiedelt sein.

In der Planungsphase ist auch das Frauenwohn- und Existenzgründerinnenzentrum. Die Südstadt ist aufgrund ihrer Geschichte auf besondere Weise auch ein Stadtteil der Frauen. Die Mitarbeiterinnen und Nutzerinnen des Frauenzentrums entwickelten die Idee, ein leer stehendes Wohnhaus umzubauen. In den oberen Etagen sollen Angebote für gemeinschaftliches Wohnen entstehen. Die Erdgeschossbereiche dienen der Schaffung von Büro- und Gewerberäumen für Existenzgründerinnen sowie als neuer Standort für das Frauenzentrum. Gegenwärtig laufen die Abstimmungen über die Standortwahl.

5. Organisation und Management

Die Initiative, sich als Modellgebiet für das Programm »Soziale Stadt« zu bewerben, ging von der Stadt Leinefelde aus. Dabei konnte man auf Erfahrungen aus bereits laufenden Projekten aufbauen, besonders jene, die die Stadt als dezentraler Standort für die EXPO 2000 gewonnen hat. Die dabei erprobten Organisationsformen und Steuerungsinstrumente haben sich bewährt und bilden auch den Rahmen für die Planung und Umsetzung der Projekte im Rahmen des Programms »Soziale Stadt«.

Die Federführung für die Programmumsetzung »Soziale Stadt« liegt beim Bürgermeister von Leinefelde. Er leitet die regelmäßigen Koordinierungsberatungen mit den Fachämtern der Bereiche Stadtplanung und Soziales sowie dem Stadtteilmanagement und dem Team der Programmbegleitung-vor-Ort zum Stand der Projekte und geplanten Aktionen.

|

Organisation der Programmumsetzung in der Stadt Leinefelde (Grafik: Stadt Leinefelde) |

Seit einem Jahr arbeitet das Stadtteilmanagement in der Trägerschaft eines Planungsbüros. Die Stadtteilmanagerin war bereits in Vorläuferprojekten tätig. Das im Rahmen des EXPO-Projekts und des Projekts »Öko-soziale Aufwertung verdichteter Wohngebiete« eingerichtete Stadtteilbüro diente der Bewohnerschaft als Informations- und Anlaufstelle und wird nun als Vor-Ort-Büro des Stadtteilmanagements, jedoch mit breiterer inhaltlicher Ausrichtung, fortgeführt.

Eine wichtige Organisationsform für die Konzipierung und Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Programms »Soziale Stadt« ist der Soziale Runde Tisch unter Leitung des Bürgermeisters. Ihm gehören Stadträte, Vertreterinnen und Vertreter der sozialen und kulturellen Vereine und Initiativen, Kirchen, sozialen Einrichtungen, Wohnungsunternehmen sowie das Stadtteilmanagement an. Begleitet wird der »Soziale Runde Tisch« durch Arbeitsgruppen (Kinder- und Jugend, Frauen, Barrierefreie Stadt, Arbeit und Beschäftigung).

6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Eine zentrale Aufgabe des Stadtteilmanagements ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv in alle Vorhaben einzubeziehen und ihre Selbsthilfepotenziale zu stärken. Nicht immer ist es ganz leicht, die Bewohnerschaft zu erreichen. Je nach Thema und Form der Beteiligung war die Resonanz sehr unterschiedlich. In Leinefelde wurden bei der Aktivierung und Beteiligung der Bevölkerung verschiedene Formen und Methoden genutzt, unter anderem abhängig vom jeweiligen Stand der Arbeit. So gab es in der Anfangsphase vor allem Planungsdiskussionen in unterschiedlicher Form sowie Stadtteilspaziergänge. Im weiteren Verlauf kamen stärker projektbezogene Veranstaltungen und Aktionen - z.B. die Mitwirkung von Bewohnerinnen und Bewohnern bei konkreten Wohnumfeld-Verbesserungen, Tauschbörsen, kulturelle Veranstaltungen - hinzu. Vor allem diese projektbezogenen Beteiligungsformen haben sich bewährt, weil sie an die unmittelbaren Bedürfnisse der Bewohnerschaft anknüpfen, für sie einen direkten Effekt haben und außerdem viel Spaß machen. Dies wird unter anderem durch das starke Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner am Japanischen Garten und den hier geplanten Veranstaltungen bestätigt.

|

Im Stadtteilbüro können sich die Bewohnerinnen und Bewohner informieren und ihre Ideen zur künftigen Entwicklung einbringen. (Bildquelle: Stadt Leinefelde) |

Sehr bewährt hat sich in diesem Zusammenhang der Verfügungsfonds in Höhe von 5 000 Euro, auf den das Stadtteilmanagement schnell und unbürokratisch zugreifen kann, um Beteiligungsaktionen einen Rahmen zu geben, der zum Mitmachen animiert, oder um Bewohnerinitiativen zu unterstützen.

Wichtig im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Quartiersbevölkerung ist das gute »Funktionieren« der Netzwerke im Stadtteil, weil diese Multiplikationseffekte haben. Mit dem »Sozialen Runden Tisch«, an dem alle Einrichtungen und Träger der sozialen Infrastruktur des Stadtteils beteiligt sind, wurde dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen. Besonders bewährt hat sich dieses Netzwerk im Jugendbereich. Die Planungsbeteiligung der Kinder und Jugendlichen beim Bau des Jugendzentrums, eine Zukunftswerkstatt, eine Ausbildungsbörse, ein Kinder- und Jugendkunstwettbewerb, die aktive Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen an der Interkulturellen Woche des Landkreises Eichsfeld kamen vor allem durch Mitwirkung und Zusammenarbeit der Jugendeinrichtungen, Schulen und Kitas des Stadtteils zustande.

|

Die Zukunftswerkstatt mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Programms »Soziale Stadt« (Frühjahr 2001). Diskutiert wurde über das Leben in der Südstadt, den Schulalltag, die Wohnsituation und die Ausbildungschancen. (Bildquelle: Weeber + Partner, Stuttgart) |

Ein unentbehrliches Instrument für die Information und damit auch Voraussetzung für die Beteiligung der Bewohnerschaft ist die Stadtteilzeitung »ZukunftsWerkStadt Leinefelde«, die es bereits seit 1998 gibt. Sie hat sich fest im Stadtteil etabliert und erscheint zwei- bis dreimonatlich. Der Druck der Zeitung wird durch die Stadt finanziert.

Um gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Zwischenbilanz des bisher Erreichten zu ziehen, weitere Vorhaben zu planen und zu weiterer Mitwirkung zu motivieren, führte das Stadtteilmanagement mit Unterstützung der Stadt eine aktivierende Befragung in der Südstadt durch, an der sich über 700 Haushalte beteiligten. Zu dieser positiven Resonanz trug sicherlich die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit bei, mit der diese Aktion begleitet wurde. Neben Hinweisen in der lokalen Presse gab es eine Sendung im »Offenen Kanal« mit dem Bürgermeister und Mitarbeiterinnen des Stadtteilmanagements. Nicht zuletzt förderten attraktive Preise, unter den an der Befragung Teilnehmenden verlost, das Interesse.

7. Fazit: Vom industriellen Wohnort zur lebendigen Stadt

Die Südstadt von Leinefelde ist auf dem Weg zu einem lebendigen und zukunftsfähigen Stadtteil. Zahlreiche Projekte wurden in hoher Qualität umgesetzt und haben zu einer deutlichen Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Bewohnerschaft beigetragen. Das Image der Südstadt beginnt sich zu wandeln.

Entscheidend für diese Erfolge war und ist das engagierte und steuernde Handeln der Kommune auf der Grundlage des gemeinsam getragenen integrativen Strategiekonzepts für die Südstadt. Durch das kooperative Zusammenwirken der beteiligten Akteure ist es zunehmend gelungen, investive und nicht investive Mittel auf kommunaler Ebene zu bündeln. Insbesondere Bundes- und Landesförderprogramme konnten mit Unterstützung der Thüringer Landesregierung zusammengeführt und seit 1993 Fördermittel von über sieben Millionen Euro bereitgestellt werden. Im Rahmen des Programms »Soziale Stadt« förderten der Bund mit rund 1,3 Millionen Euro und der Freistaat Thüringen mit 2,2 Millionen Euro die Planung und Umsetzung baulicher und sozialer Maßnahmen in der Südstadt.

Die bisher erreichten Veränderungen motivieren, verdeutlichen aber auch die großen Herausforderungen bei dem Vorhaben, ein nachhaltiges Gleichgewicht von Wohnen und Arbeiten zu schaffen. Dafür braucht es nicht nur Zeit, sondern vor allem stabile strukturpolitische Rahmenbedingungen und die weitere Unterstützung und Förderung durch den Bund und das Land Thüringen. Mit dem (neuen) Programm zum Stadtumbau Ost bietet sich eine Chance, den eingeleiteten strukturellen Wandel im Sinne einer sozialen Stadtentwicklung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Leinefelde kontinuierlich voranzubringen.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005