soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Nürnberg Galgenhof-Steinbühl |

|

|

Cathy Cramer |

Der Freistaat Bayern hat für die effektive Umsetzung des Programms »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt« positive Rahmenbedingungen geschaffen. So wurde im Jahr 2000 unter Federführung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Ministerium des Innern eine Interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, um dem integrativen Grundprinzip des Programms gerecht zu werden. Auch auf der Ebene der Regierungen der Regierungsbezirke wurden und werden ressortübergreifende Arbeitsgruppen etabliert, so im Sommer 2001 bei der Regierung von Mittelfranken. Zur Unterstützung der Kommunen und Akteure wurde eine Arbeitshilfe zum Programm »Soziale Stadt« veröffentlicht (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern [Hrsg.], Soziale Stadt – Wege zu einer intakten Nachbarschaft, München 2000). Eine Broschüre über die einsetzbaren Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für die Programmgebiete der »Sozialen Stadt« wird folgen. Für den Mitteleinsatz gelten in Bayern jedoch weiterhin die Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR). Diesen gemäß ist die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm. Der Freistaat Bayern empfiehlt seinen »Soziale Stadt«-Gemeinden die Einrichtung eines Verfügungsfonds für kleinere soziale und bauliche Maßnahmen aus den Mitteln des Programms.

|

| Das Modellgebiet Galgenhof/Steinbühl (Bildquelle: Bischof + Broel KG, Nürnberg, Luftbild-Nr. 2001-902-CR-B-43) |

Das Selbstverständnis der Stadt Nürnberg hinsichtlich der Stadterneuerung fußt auf Grundsätzen, die die Stadt bereits 1985 zu Beginn des Projekts »Ökologische Stadterneuerung Gostenhof-Ost« durch Stadtratsbeschluss beschlossen hat. Mit einer »ganzheitlichen Betrachtung aller Lebenszusammenhänge im Stadtteil« und der Erweiterung der »traditionellen« Handlungsfelder um die Bereiche Bildung, Kultur und Freizeit, Haushalt und Verbraucherverhalten, soziale Beziehungen usw., dem Bemühen um Vorsorge und nicht nur Nachsorge, der Stärkung immaterieller Werte (wie Identifikation mit dem Stadtteil), dem Ausprobieren neuer Formen der Beteiligung und Mitwirkung, neuen Formen verwaltungsinterner Zusammenarbeit sowie neuen Kooperationsformen mit externen fachlichen Partnern und Akteuren des Stadtteils wurden bereits damals Wege beschritten, die heute zum anerkannten Leitbild der »Sozialen Stadt« gehören.

|

Grenzen des Modellgebiets Galgenhof/Steinbühl (Bildquelle: Stadt Nürnberg) |

Im Jahr 1994 wurden für Galgenhof/Steinbühl Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch durchgeführt. Seit 1996 ist der Stadtteil als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt. 1998 folgte die Veröffentlichung des städtebaulichen Rahmenplans sowie des Programmplans und 1999 die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt«. Galgenhof/Steinbühl ist Teil des Nürnberger EU-Ziel-2-Fördergebiets; dieses umfasst die Südstadt mit 60 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie einen Verbindungskorridor zum EU-Ziel-2-Fördergebiet der Stadt Fürth, der von 9 000 Menschen bewohnt wird.

1. Gebietscharakter

Das rund 61 Hektar große Modellgebiet Galgenhof/Steinbühl liegt südlich der Nürnberger Altstadt und ist Teil der Südstadt. Es wird durch die Bahnanlagen des Hauptbahnhofs im Norden, die stark frequentierten Straßenzügen der Gibitzenhofstraße im Westen, die Allersberger Straße im Osten und die Landgraben-/Wölckernstraße im Süden begrenzt. Die Bebauungsstruktur des Arbeiterwohnquartiers ist geprägt durch eine weitgehend geschlossene Blockrandbebauung, die zu mehr als zwei Dritteln aus der Nachkriegszeit stammt, und eingestreute gewerbliche Nutzungen. Mit einer Bevölkerungsdichte von 182 Einwohnern je Hektar gehört Galgenhof/Steinbühl zu den am dichtesten besiedelten Gebieten Nürnbergs.

Aufgrund des günstigen Baulands ließen sich Ende des 19. Jahrhunderts in der Südstadt große Industriebetriebe (Elektrizitätswerke, Siemens-Schuckert-Werke und andere) nieder, die das Gebiet zu Nürnbergs wichtigstem Industrieund Gewerbestandort machten. Die Bedeutung des Standorts führte im Zweiten Weltkrieg zu umfangreichen Zerstörungen durch Luftangriffe. In Galgenhof/Steinbühl wurden mehr als zwei Drittel der Wohnbebauung zerstört und im Rahmen des Wiederaufbaus der 50er- und 60er-Jahre neu errichtet.

Für – 1984 aufgegebene – Verkehrsplanungen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden große Flächen entlang der Gleisanlagen freigehalten. Sie liegen heute brach oder werden temporär genutzt. Die Bahnanlagen am nördlichen Rand des Gebietes bilden durch ihre enorme Breite (Hauptbahnhof sowie zusätzliche Gleisanlagen) eine starke räumliche Barriere, durch die das Gebiet von der Innenstadt isoliert wird.

2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale

Unter den zentralen Problemfeldern im Stadtteil rangiert der in den vergangenen Jahren eingetretene massive Arbeitsplatzabbau im produzierenden Sektor verbunden mit einer Reihe von Werksschließungen ganz vorne. Auch im Handel ist die Zahl der Arbeitsplätze im Vergleich zur Gesamtstadt stärker zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit rund 10,3 Prozent deutlich höher als in der Gesamtstadt (rund 7,1 Prozent). Migrantinnen und Migranten stellen mit 48,5 Prozent fast die Hälfte aller Arbeitslosen (zum Vergleich: nur 33 Prozent in der Gesamtstadt). Der Anteil der Frauen an der Arbeitslosenquote beträgt rund 40 Prozent. Langzeitarbeitslos (mehr als ein Jahr) sind rund 29 Prozent. Darüber hinaus ist die Zahl an gering bezahlten und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen besonders hoch: Rund 20 Prozent der im Rahmen einer Sozialuntersuchung der Universität Erlangen-Nürnberg Befragten machten entsprechende Angaben, darunter vor allem die der Gruppe der 14- bis 25-Jährigen sowie Befragte nicht deutscher Herkunft; auf türkische Migrantinnen und Migranten trifft dies allerdings weniger stark zu. Im Verhältnis zur Gesamtstadt ist auch das Niveau der Bildungsabschlüsse deutlich niedriger, und es ist ein hoher Anteil an nicht oder schlecht ausgebildeten ausländischen Jugendlichen zu verzeichnen.

|

Blockrandbebauung, kaum straßenbegleitendes Grün sowie eine hohe Verkehrsbelastung (Bildquelle: Wolf-Christian Strauss, Berlin) |

Mit dem Aufseßplatz verfügt das Modellgebiet zwar über ein eigenes Einkaufs- und Versorgungszentrum mit überörtlicher Bedeutung. Das in Galgenhof/Steinbühl im Vergleich zur Gesamtstadt um etwa 20 Prozent niedrigere durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen schlägt sich jedoch auch hier zunehmend nieder: Ladenlokale werden vermehrt von Discountketten angemietet oder stehen leer.

Zu den zentralen Hemmnissen für die Modernisierung des Wohnungsbestands, für Hofbegrünungen und Umgestaltungen im Rahmen einer integrativen Stadtteilentwicklung gehören die sehr heterogene Eigentumsstruktur und der Umstand, dass ein Großteil der Hauseigentümer nicht im Gebiet wohnt. Viele Wohnungen im Gebäudebestand der Nachkriegszeit sind klein und entsprechen kaum heutigen Anforderungen. Der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf ist groß. Die schlichte Fassadengestaltung und das Fehlen von Grün im Straßenraum führen in weiten Teilen des Quartiers zu einem monotonen Stadtbild.

Die Umweltqualität im Gebiet ist durch hohes Verkehrsaufkommen, Lärmbelastung, Schadstoffemissionen (Autoabgase, Hausbrand), veraltete Heizungsanlagen, unzureichende Wärmedämmung stark beeinträchtigt. Die sehr hohe Bebauungsdichte mit Wohngebäuden, Garagen, Stellflächen und anderen Innenhofnutzungen bedingt einen hohen Versiegelungsgrad. Der Mangel an Grün- und Freiflächen sowie an Möglichkeiten zur Blockdurchlüftung beeinflusst das Mikroklima und die Luftqualität im Stadtteil zusätzlich negativ.

Demographische und sozialräumliche Merkmale

|

Galgenhof/Steinbühl |

Nürnberg |

|

|

Größe |

61 ha |

18 640 ha |

|

Einwohnerzahl (1999) |

11 138 |

486 628 |

|

Bevölkerungsverlust in % (1995–2000) |

2,7 % |

0,9 % |

|

Durchschnittliche Haushaltsgröße (1998) |

1,7 Pers. (2000) |

2,0 Pers. (1997) |

|

Anzahl der Wohnungen (1999) |

6 534 |

254 012 |

|

Leerstand |

nicht relevant |

nicht relevant |

|

Anteil der Wohngeldempfänger (1999) |

nicht verfügbar |

34 623 |

|

Arbeitslosenquote (2000) |

10,3 % |

7,1 % |

|

Anteil der Sozialhilfeempfänger (2000) |

9,0 % |

5,3 % |

|

Anteil ausländische Bevölkerung (1999) |

33,5 % |

18,1 % |

|

Anteil der bis 18-Jährigen (1999) |

11,7 % |

12,7 % |

|

Anteil der 60-Jährigen und älter (1999) |

14,0 % |

17,7 % |

Der Gesundheitszustand von Kindern ist in Galgenhof/Steinbühl – wie im Rahmen von Schuleingangsuntersuchungen gezeigt werden konnte – deutlich schlechter als in der Gesamtstadt, z.B. im Hinblick auf Übergewichtigkeit, Haltungsschäden, Schäden im Gebiss, Atemwegserkrankungen (Asthma, Bronchitis) sowie Allergien (Neurodermitis).

Obwohl es in Galgenhof/Steinbühl und der weiteren Umgebung rund 100 soziale und kulturelle Einrichtungen gibt, ist die Versorgung des Stadtteils in einigen Infrastrukturfeldern defizitär: Zum Beispiel sind Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren räumlich konzentriert und somit für viele ältere Menschen im Gebiet nur begrenzt erreichbar.

Den Problemen stehen zahlreiche Entwicklungspotenziale gegenüber, die zur Verbesserung und Stabilisierung der Lebensverhältnisse in Galgenhof/Steinbühl genutzt werden können. Eines dieser Potenziale ist die zentrale innenstadtnahe Lage. Hinzu kommt die sehr gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus allen Teilen der Stadt. Die Blockinnenbereiche bieten große Flächen zur Entsiegelung, Teilentkernung und Gestaltung. Temporäre Nutzungen sind auf Brachflächen realisierbar.

Die Interessengemeinschaften der Einzelhändler im Gebiet entwickeln Ideen für eine Erweiterung des Südstadtfestes und die Durchführung eines »Einkaufsfestes «. Die Nutzungsveränderung von Gewerbestandorten in der Südstadt eröffnet Potenziale für die gewerbliche Innenentwicklung, Um- und Nachnutzung, Ansiedlung kleiner Gewerbebetriebe und gastronomischer Einrichtungen sowie die Etablierung einer freien (Kultur-)Szene.

Ein großes Potenzial stellen die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung von Galgenhof/Steinbühl und die zahlreichen engagierten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen dar. Bei Jugendlichen ist vor allem projektbezogenes Engagement groß. Laut der aktuellen Befragung von Bewohnerschaft und Einrichtungen sind auch die Migrantinnen und Migranten bereit, mitzuarbeiten und sich zu engagieren.

|

Große Flächenpotenziale bestehen durch Entsiegelung der Blockinnenbereiche. (Bildquelle: Wolf-Christian Strauss, Berlin) |

Darüber hinaus besteht die Chance, Bewohnerinnen und Bewohner an den Stadtteil zu binden, die Fluktuation zu reduzieren und die Identifikation mit dem Stadtteil zu erhöhen; es lässt sich nämlich eine recht hohe Zufriedenheit mit der Wohnsituation im Modellgebiet feststellen. Besonders Senioren und Jugendliche fühlen sich mit dem Stadtteil verbunden und leben gerne dort.

3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte

Erste Entwicklungsziele für die seit 1996 begonnene Stadterneuerung wurden in den Vorbereitenden Untersuchungen festgelegt. Sie bezogen sich vorwiegend auf (städte-)bauliche Handlungsfelder und wurden in das 1996 bis 1998 überarbeitete Entwicklungskonzept »Südstadt« übernommen. 1997/98 wurde dann der Programm- und Rahmenplan mit ergänzenden Handlungsfeldern erarbeitet.

Handlungsfelder und Handlungsziele

|

Handlungsfelder |

Handlungsziele »Soziale Stadt« |

|---|---|

|

Lokale Arbeit/Qualifizierung |

Verbesserung der Chancen für Jugendliche und Arbeitslose |

|

|

Wohnortnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze |

|

Einzelhandel und Gewerbe |

Stärkung des Einzelhandels |

|

|

Sicherung der kleinteiligen Gewerbestruktur |

|

|

Lösen von Konflikten mit Wohnnutzung |

|

Gesundheit |

Präventive Maßnahmen |

|

|

Verbesserung des Gesundheitswissens |

|

|

Förderung von Gesundheitsprojekten |

|

|

Reduktion gesundheitlicher Belastungsfaktoren (gewerblicher Emissionen) |

|

Kultur und Freizeit |

Förderung des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen |

|

|

Entwicklung von Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen |

|

|

Erweiterung der Kulturangebote (stadtteilbezogene Veranstaltungen) |

|

|

Verbesserung der Angebote für Freizeit, Sport und Spiel |

|

Integration |

Unterstützung und Integration von ausländischen Familien |

|

|

Beratung von ausländischen Familien in schwierigen Lebenssituationen |

|

Familien |

Unterstützung und Beratung von Familien und Alleinerziehenden |

|

|

Hilfen für Familien in schwierigen Lebenssituationen |

|

Senioren |

Verbesserung der Kontaktmöglichkeiten |

|

|

Verbesserung der Versorgung |

|

Kinder und Jugend |

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen |

|

|

Schulförderung |

|

|

Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen |

|

|

Minderung des Defizits an Kindertagesstätten |

|

Wohnen und Wohnumfeld |

Fassadengestaltung und -begrünung |

|

|

Bestandssicherung und sozialverträgliche Mieten |

|

|

Erhalt preiswerten Wohnraums |

|

|

Umstellung alter Heizungssysteme |

|

|

Begrünung von Höfen |

|

|

Blockrandschließung, bauliche Arrondierungen |

|

|

Bebauung mindergenutzter Grundstücke |

|

Grün- und Freiflächen |

Minderung des Grün- und Spielflächendefizits |

|

|

Bessere Gestaltung bestehender Anlagen |

|

|

Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf Straßen und Plätzen |

|

|

Neuordnung und Begrünung von Blockinnenbereichen |

|

|

Neuanlage von Sportflächen |

|

Verkehr |

Erweiterung der Parkplätze/Quartiersgaragen |

|

|

Verbesserung und Ergänzung der Fuß- und Radwegeverbindungen |

|

|

Sicherung der Schulwege |

|

|

Ordnung des ruhenden Verkehrs |

|

|

Aufwertung des Straßenraumes durch Begrünung und Platzgestaltung |

|

Imageverbesserung |

Stärkung der Identität mit dem Wohngebiet |

|

|

Aufwertung des Stadtteils |

|

Bürgerbeteiligung, Kommunikation und Stadtteilarbeit |

Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen und Vernetzung der Akteure |

|

|

Motivation der Bewohner |

|

|

Stärkung der Selbstorganisation und Selbsthilfe |

Nach Umsetzung verschiedener Maßnahmen in Galgenhof/Steinbühl und der Überleitung in das Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« wurden im Winter 2000/2001 die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen aktualisiert und durch eine aktivierende Befragung von Bewohnerschaft und Initiativen ergänzt (unter anderem Zahl der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger, Mietentwicklung, Ansprüche an und Wünsche für die zukunftsfähige Entwicklung des Gebiets).

|

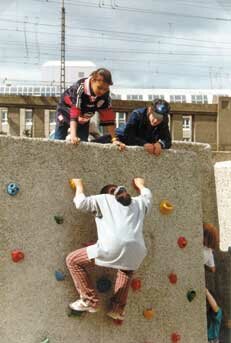

Die umgestalteten Spielhöfe werden gut angenommen (Schule Hummelsteiner Weg). (Bildquelle: Wolf-Christian Strauss, Berlin) |

Die Handlungsfelder und Ziele der Stadterneuerung wurden überarbeitet und um zusätzliche Handlungsfelder, unter anderem »Integration« und »Imageverbesserung«, sowie Entwicklungsziele erweitert. Ein Integriertes Handlungskonzept liegt derzeit noch nicht vor. Seine Erarbeitung ist eine der Aufgaben der Stadt und des im Herbst 2001 etablierten Quartiermanagements.

Die gebietsspezifischen Ziele wurden für die Umsetzung des Programms »Soziale Stadt« um folgende Leitziele ergänzt:

- Das Gebiet soll ganzheitlich betrachtet werden;

- auf Nachhaltigkeit ist zu achten;

- neue Handlungsfelder und neue Akteure sollen mobilisiert werden;

- Öffentlichkeitsarbeit und Bürgermitwirkung sind zu verstärken;

- es soll auch auf externe Kompetenz und Kooperation gesetzt werden;

- Handlungsbedarf wird gesehen hinsichtlich Verwaltungsorganisation, Bündelung der Ressourcen und Management im Quartier.

4. Schlüsselprojekte

Folgende Projekte und Maßnahmen werden aufgrund ihrer Bedeutung für die positive Entwicklung des Zusammenlebens im Stadtteil gleichberechtigt als Schlüsselprojekte der integrierten Stadtteilentwicklung in Galgenhof/Steinbühl angesehen:

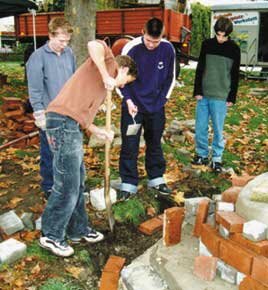

Das Konzept für das Projekt »Grün-Offensive-Südstadt« sieht vor, entlang einer Nord-Süd-Achse und einer Ost-West-Achse Grün- und Freiflächen zusammenhängend zu gestalten und zu erweitern. Integriert in das Konzept sind öffentliche Plätze und Parks, Spielplätze und Spielhöfe von Schulen sowie die Begrünung von Straßenzügen. Es wird eng mit der Arbeitsgruppe »Grüne Bänder« kooperiert. Bei allen Um- und Neugestaltungen ist die Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern vorgesehen.

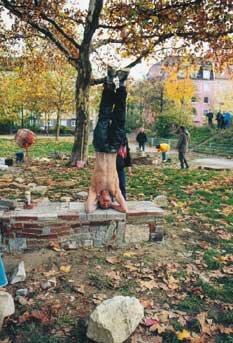

Von 1996 bis 2000 wurde die Umgestaltung eines brachliegenden Areals nahe des Hauptbahnhofs zu dem 11 900 Quadratmeter großen Südstadtpark realisiert. Integriert sind unter anderem ein Spielplatz und ein Brunnen am Karl-Bröger-Platz, für den ein künstlerischer Wettbewerb durchgeführt wurde.

Zur Verringerung des Spielplatzdefizits in Galgenhof/Steinbühl wurden in den Jahren 1997 und 1998 die Schulhöfe der Schule Hummelsteiner Weg und der Wiesenschule unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern zu »Spielhöfen« umgestaltet. Die Widmung als »Spielhof« ermöglicht die Nutzung der Spielflächen auch außerhalb des Schulbetriebs.

Aufgrund seines Stellenwerts für die Südstadt soll der Aufseßplatz neu gestaltet werden. Dazu wurde im Herbst 2001 ein Wettbewerb durchgeführt. In der Jury des Wettbewerbs war der Stadtteil durch zwei Mitglieder des »Meinungsträgerkreises« Galgenhof/Steinbühl vertreten. Realisiert werden soll der prämierte Entwurf ab 2002.

|

|

| Einweihung des Spielplatzes im Südstadtpark (Bildquelle: Barbara Schatz,Amt für Wohnen und Stadterneuerung/Stadt Nürnberg) |

|

|

|

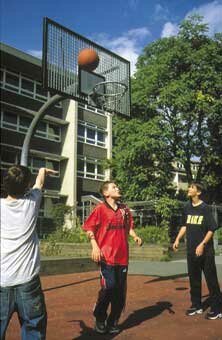

Projekt CAMP (Bildquellen: Barbara Schatz, Amt für Wohnen und Stadterneuerung/Stadt Nürnberg, Heike Wolff, Jugendamt Stadt Nürnberg) |

|

Elf schon länger arbeitslose Jugendliche (davon zwei Mädchen) mit geringem Ausbildungsniveau werden im Rahmen des »Freiwilligen Sozialen Trainingsjahrs« im Qualifizierungsbüro »Job-Lokal« der Noris Arbeit gGmbH (NoA) weiterqualifiziert. Letztere ist die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg und vor Ort Trägerin der Programmplattform »Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten«.

Das »Südstadtforum Service und Soziales« ist als Einrichtung für niedrigschwellige Angebote im Quartier geplant. In den Räumen einer ehemaligen Eisenhandlung im Viertel zwischen Peter-Henlein-Straße, Siebenkeesstraße und Bogenstraße sind neben dem im Frühjahr 2001 eingerichteten Stadtteilladen als Sitz des Quartiermanagements ein Bürgerversammlungsraum, der Sitz der NoA mit Fundbüro, Gebrauchtmöbelladen und Fahrradwerkstatt als Beschäftigungsprojekt für Sozialhilfeempfänger sowie das Qualifizierungsbüro »Job-Lokal« des »Freiwilligen Sozialen Trainingsjahres« entstanden. Das etwa 3 000 qm große Areal soll gekauft und um weitere Aktivitäten, wie eine Teilnutzung durch das geplante »Interkulturelle Südstadtzentrum« der Arbeiterwohlfahrt, ein Internetcafe und eine Beratungsstelle für Aussiedler ausgebaut werden.

An der Wiesenschule wird durch Ausbau der bisher wenig genutzten Pausenhalle ein sozialpädagogisches Beratungsbüro eingerichtet. Dort soll unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule und des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) ein interdisziplinäres Team von Fachleuten (Beratungslehrer, Schulpsychologe, Bezirkssozialpädagoge, Spezialdienste) an mindestens vier Tagen der Woche für die Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern zur Verfügung stehen. Der Wirkungskreis soll über die Wiesenschule hinausreichen und den gesamten Stadtteil umfassen. Zusätzlich bietet die Pausenhalle Platz für die Einrichtung einer Mittagsbetreuung für die Kinder.

|

Koordination der Stadterneuerung im Modellgebiet Galgenhof/Steinbühl (Grafik: Amt für Wohnen und Stadterneuerung/Stadt Nürnberg) |

Im Projekt »Südstadtkids« erstellen Jugendliche der Hauptschule Hummelsteiner Weg Radiobeiträge wie Interviews, Reportagen, Kommentare oder Features für das unabhängige Lokalradio Südpol e.V. in Kooperation mit dem Alternativsender Radio Z. Dabei berichten sie über Aktivitäten und Geschehnisse in der Südstadt und im Stadtteil Galgenhof/Steinbühl.

Ziel des Projekts »Sonnentaler« ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Kindern und Jugendlichen. Diese übernehmen Dienste wie Babysitting, Nachhilfe, Einkaufen für ältere Menschen und erhalten dafür eine Anerkennung in Form von »Sonnentalern«, die sie gegen Angebote der Sonnentaler-Börse eintauschen können (z.B. Computerkurse, Fitnesstraining). Das im April 2000 gestartete und bereits mit zwei Preisen ausgezeichnete Projekt wurde Anfang 2001 in Kooperation mit der Hauptschule Hummelsteiner Weg auf das Modellgebiet ausgedehnt. Bisher wurde das Projekt ehrenamtlich von einer Mitarbeiterin des Kreisjugendwerks der AWO betreut. Nun soll es neu organisiert und durch zwei Stellen sowie Unterstützung aus dem Programm »Soziale Stadt« auf eine neue Basis gestellt werden.

5. Organisation und Management

Vor Aufnahme in das Programm »Soziale Stadt« bestanden auf Verwaltungsebene für den Sanierungsprozess bereits zwei Koordinierungsgremien unter Geschäftsführung des Amtes für Wohnen und Stadterneuerung: erstens die Projektgruppe Wohnen und Stadterneuerung, in der die bau- und stadterneuerungsbezogenen Ämter (Planungsstab für Stadtentwicklung, Sozialreferat, Baureferat, Bauordnungsbehörde, Liegenschaftsamt, Stadtplanungsamt, Vermessungsamt, Umweltamt, Amt für Statistik und Stadtforschung) vertreten sind, in der Grundsatzfragen der Stadtentwicklung erörtert werden; zweitens die Koordinierungsgruppe Stadterneuerung (KOG), die zusätzlich Vertreterinnen und Vertreter der umsetzungsrelevanten Ämter (Gartenbauamt, Jugendamt, Hochbauamt, Tiefbauamt, Treuhänder, Amt für Kultur und Freizeit, Allgemeiner Sozialdienst, Gesundheitsamt, Seniorenamt) umfasst. Im Frühjahr 2001 wurde der Arbeitskreis »Soziale Stadt« (AK) für alle Nürnberger Programmgebiete unter Federführung des Amtes für Wohnen und Stadterneuerung eingerichtet. In den monatlichen Sitzungen sind auch die Regierung von Mittelfranken, die Wohnungsbaugesellschaft als einziger Eigentümer im Gebiet Nordostbahnhof, das Quartiermanagement der Programmgebiete und die Programmbegleitung-vor-Ort des Difu vertreten. In diesem Arbeitskreis werden alle neuen Projekte diskutiert und beschlossen. Deren Umsetzung wird von der KOG koordiniert.

Für die Projektkonzeption und Finanzmittelverwaltung wurde im Amt für Wohnen und Stadterneuerung eine Projektleitung eingesetzt. Diese wird unterstützt durch den Sanierungstreuhänder, zu dessen Aufgaben vor allem die Umsetzung von Stadterneuerungsaufgaben im Modellgebiet gehört.

|

Stadtteilladen und Sitz des Quartiermanagements in der Peter-Henlein-Straße (Bildquelle: Wolf-Christian Strauss, Berlin) |

Der intermediäre Bereich wird durch den »Meinungsträgerkreis« gebildet; dieser wurde 1996 zur Begleitung der traditionellen Stadterneuerung ins Leben gerufen und besteht aus 15 bis 25 Persönlichkeiten aus dem Stadtteil. Ihm gehören auch einige Mitglieder des Stadtrates und der Ortsvereine auf Quartiersebene als Vertreter der Parteien im Stadtrat an. Da das Programm »Soziale Stadt« weitergehende Ansprüche an Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerschaft stellt, regte das Amt für Wohnen und Stadterneuerung Ende 2000 die Erweiterung des »Meinungsträgerkreises« (unter anderem durch Vertreterinnen und Vertreter der Eltern, Senioren, Bewohner verschiedener Nationalitäten, Mitglieder von Sportvereinen) zum Stadtteilarbeitskreis mit zusätzlichen Einflussmöglichkeiten an. Im Frühjahr 2002 findet ein erster Workshop des ehemaligen »Meinungsträgerkreises« (jetzt »Forum soziale Südstadt«) mit dem Quartiermanagement statt, in dem neue Ziele und Aufgaben des Gremiums erarbeitet werden.

Im Oktober 2001 wurde für Galgenhof/Steinbühl ein Quartiermanagement eingerichtet. Zu dessen Aufgaben gehören die Koordination aller Aktivitäten und Akteure im Quartier, die Entwicklung geeigneter Strategien zur Aktivierung der Bewohnerschaft, Projektinitiierung und -begleitung, Öffentlichkeitsarbeit, die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzepts, die Organisation des »Meinungsträgerkreises« sowie die Verwaltung des Verfügungsfonds. Das Quartiermanagement hat seinen Sitz in dem im Mai 2001 eröffneten Stadtteilladen an der Peter-Henlein-Straße. Dieser löst die in der ersten Phase der Stadterneuerung 1997 bis 2001 am Südstadtpark eingerichtete Informations- und Anlaufstelle »InfoBox« ab. Die Räume werden zusätzlich vom »Forum soziale Südstadt« genutzt und stehen Projektgruppen zur Verfügung.

Darüber hinaus ist der etwas außerhalb des Modellgebiets liegende Kulturladen »Südstadtladen« seit über einem Jahrzehnt Kontakt- und Integrationspunkt für die Bürgerschaft. Als Außenstelle des Amtes für Kultur und Freizeit werden dort erfolgreich Aktivitäten in der Südstadt wie die Südstadtgespräche und das seit 20 Jahren veranstaltete Südstadtfest am Annapark organisiert.

6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Mit dem Start der Programmumsetzung »Soziale Stadt« 1999 wurden die Bemühungen um Aktivierung und Beteiligung verstärkt.

Die wichtigsten in Galgenhof/Steinbühl bisher eingesetzten Strategien der Aktivierung umfassen Angebote an Gruppen und Initiativen zur Raumnutzung im Stadtteilladen, Unterstützung von Bewohneraktivitäten, -vertretungen und -initiativen, die Schaffung dauerhafter Kooperationen durch das Quartiermanagement, Aufsuchende Arbeit und Offene Jugendarbeit der Sozial- und Jugendeinrichtungen der städtischen Ämter und der freien Träger, eine von der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführte Befragung der Bewohnerschaft und der Einrichtungen im Quartier, Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren über das Programm »Soziale Stadt« und die Stadterneuerung in Galgenhof/Steinbühl sowie das Angebot an die Bewohnerinnen und Bewohner, sich an den Projektumsetzungen zu beteiligen.

Besondere Bedeutung für die Aktivierung kommt dem Verfügungsfonds in Höhe von rund 25 500 Euro jährlich für das Modellgebiet zu. Über die Verwendung entscheidet das »Forum soziale Südstadt« zusammen mit dem Quartiermanagement.

Zu den wichtigsten Angeboten zur Beteiligung gehören Bürgerveranstaltungen zur Information und Mitarbeit an geplanten Projekten (z.B. dem Wettbewerb zur Umgestaltung des Aufseßplatzes und Umgestaltungen der Schulhöfe zu Spielhöfen), die Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse der aktuellen Befragung von Bewohnerschaft und Einrichtungen sowie Präsentationen im Rahmen des Südtstadtfestes oder auf dem Aufseßplatz. Zwei erfolgreiche Zukunftskonferenzen mit jeweils rund 200 Teilnehmenden sowie eine Reihe weiterer Veranstaltungen mit Beteiligungsangeboten fanden zusätzlich im Rahmen des EU-Ziel-2-Prozesses statt.

Von den Akteuren im Stadterneuerungsprozess werden neben den bisherigen als positiv eingeschätzten Beteiligungsmöglichkeiten weitere stärker »bottom-up«-orientierte Formen sowie eine deutlichere Aktivierung im Gebiet gewünscht. Hoffnung wird in diesem Zusammenhang in die weitere Arbeit des Quartiermanagements gesetzt.

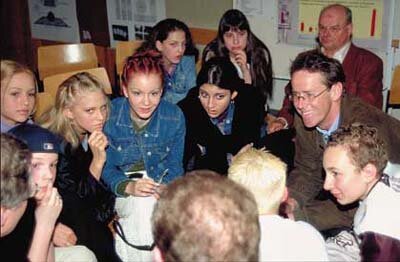

|

Engagierte Bürgerinnen und Bürger bei der Veranstaltung »Leben in Galgenhof/Steinbühl – wo liegt die Zukunft des Stadtteils?« im April 2001 (Bildquelle: Wolf-Christian Strauss, Berlin) |

|

Die vielfältige modellgebietsbezogene Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nürnberg umfasst mehrere gedruckte Informationsangebote: umfangreiche Farbbroschüren, darunter das »Entwicklungskonzept Südstadt«, den »Städtebaulichen Rahmenplan und Programmplan«, die »Ergänzenden Vorbereitenden Untersuchungen‚ Soziale Stadt« sowie die zweijährlich erscheinende Broschüre zur Stadterneuerung. Zu Einzelprojekten sowie Veranstaltungen werden zum Teil mehrsprachige Informationsblätter und Dokumentationen mit einem für alle Nürnberger Stadterneuerungsgebiete einheitlichen Layout und einem gemeinsamen Logo als Erkennungsmerkmal herausgegeben. Außerdem hat die Stadt Nürnberg im Rahmen des EU-Ziel-2-Prozesses eine Reihe von Publikationen zum Programm und zu Veranstaltungen veröffentlicht. Im Jahr 2000 wurde der eigene Internetauftritt (www.suedstadt.nuernberg.de) realisiert, im Herbst 2001 das eigene Logo »Zukunft Südstadt« entwickelt. Darüber hinaus gibt es Online-Informationen auch unter www.wohnen.nuernberg.de.

7. Fazit: Auf in den Süden

Seit Beginn des Programms »Soziale Stadt« haben sich bei neu entstandenen Projekten im Modellgebiet die Handlungsschwerpunkte von baulichen Maßnahmen in Richtung Mehrzielprojekte ausgeweitet. Hierzu beigetragen haben insbesondere das frühe Engagement der zwei Schulen im Gebiet und deren Projektideen. Ein nächster wichtiger Schritt für die zeitliche und inhaltliche Transparenz des Prozesses sowie die Akzeptanz der Ziele und Maßnahmen in der Bewohnerschaft, bei Initiativen und der lokalen Wirtschaft ist die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts, d.h. die Weiterentwicklung der in den Vorbereitenden Untersuchungen aufgezeigten Ziele und Handlungsperspektiven. Dabei sollen auch die bisher noch wenig beachteten Handlungsfelder und Zielgruppen wie Gesundheit und Senioren berücksichtigt werden.

Die Einrichtung des Stadtteilbüros hat sich bewährt; es fungiert nicht nur als Anlauf- und Beratungsstelle sowie Sitz des Quartiermanagements, sondern stellt auch einen wichtigen Impuls für die Bewohnerbeteiligung dar. Außerdem wird mit dem Quartiermanagement ein deutliches Zeichen für die Förderung der Bürgerbeteiligung gesetzt.

Die Erweiterung des »Meinungsträgerkreises« zum »Forum soziale Südstadt« ist für die Koordination und Effizienz der Arbeit aller Akteure ebenso hilfreich wie für die Ausrichtung der Aktivitäten des Einzelnen auf die vereinbarten Ziele. Förderlich für ein längerfristiges Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist die Einbindung in die Konzeption von Projekten und in die Vorbereitung entsprechender Beschlüsse für den Stadtrat.

Die ergänzenden Vorbereitenden Untersuchungen zeigten ein großes Potenzial an Personen auf, die sich für die zukunftsfähige Entwicklung des Stadtteils engagieren möchten. Es wird Aufgabe des Quartiermanagements sein, diese interessierten Bewohnerinnen und Bewohner in die Projektarbeit aktiv einzubinden, ebenso die Entwicklungen und Erfolge der Stadtteilentwicklung verstärkt zu kommunizieren und zu würdigen. Die Unterstützung durch die Politik übt dabei eine starke motivierende Funktion aus.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005