soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Neunkirchen Innenstadt |

|

|

Sabine Herz |

Im Sommer 2000 wurde mit dem Landesprogramm «Stadt-Vision-Saar – Integriertes Stadtentwicklungsprogramm für städtische Problemgebiete im Saarland» ein landesspezifisches Stadtentwicklungsprogramm zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative «Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt» geschaffen. Das Landesprogramm bereitet den Weg für eine enge Verzahnung der «EU-Ziel-2-Förderung» für Gebiete mit Strukturproblemen und der Bundesförderung im Rahmen des Programms «Soziale Stadt». Diese besonderen Rahmenbedingungen eröffnen für das saarländische Modellgebiet «Innenstadt Neunkirchen» einerseits große Chancen zur Bündelung von Fördermitteln, führen andererseits aber auch zu Mehraufwand bei der Bearbeitung.

1. Gebietscharakter

Das rund 107 Hektar große Modellgebiet umfasst nahezu den gesamten Innenstadtbereich Neunkirchens, das bis in die 70er-Jahre wirtschaftlich von der Stahlindustrie geprägt war. Der Siedlungskern – und somit auch das heutige Modellgebiet – schloss unmittelbar an die Werksanlagen der Eisenhütte an. Hierdurch entstand eine für Städte dieser Größenordnung einzigartige Gemengelage. Nur 100 Meter vom Stadtzentrum entfernt wurde in Hochöfen Eisen erschmolzen. So standen die städtebaulichen und sozialen Strukturen im Modellgebiet unter dem Einfluss der Hütte und der dort Beschäftigten. Die weltweite Krise in der Montanindustrie zwischen 1978 und 1982 führte in Neunkirchen zu einem radikalen Kapazitätsabbau, mit dessen Folgen die Stadt noch heute zu kämpfen hat.

|

Das Modellgebiet (Darstellung auf der Grundlage von digitalen Luftbilddaten; mit Erlaubnis des Landesamtes für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen, Lizenz-Nr. D-95/01 vom 13.12.2001) |

Nach weitgehendem Abriss der Werksanlagen war eine begrenzte Stadtkernerweiterung möglich. Zwischen 1984 und 1989 wurden die Innenstadt umgebaut und erste städtebauliche Maßnahmen im jetzigen Modellgebiet durchgeführt. So entstand z.B. das heutige Geschäftszentrum mit einem innerstädtischen Einkaufszentrum («Saarpark-Center») im östlichen Teil des Modellgebiets auf frei werdenden Industrieflächen des historischen Hüttenareals. Das Gebiet um die City dient hauptsächlich der Wohnnutzung. Darüber hinaus befinden sich hier einige öffentliche Einrichtungen wie Rathaus, Bahnhof, Finanzamt und eine kleinere Industriebrache am Westrand. Neben Arbeitervierteln mit traditioneller Blockstruktur, verdichteter Bauweise und mehrgeschossigem Mietwohnungsbau liegen im Modellgebiet auch ehemals gehobene Wohnviertel mit teils unter Denkmalschutz stehenden Jugendstilvillen. Der überwiegende Teil der Bausubstanz entstand um die Jahrhundertwende.

|

Modellgebiet »Innenstadt Neunkirchen« (Bildquelle: Kreisstadt Neunkirchen) |

Im Modellgebiet bestehen Höhenunterschiede von bis zu 70 Metern. Das starke Gefälle mit einer Hangneigung von zum Teil 20 Prozent trennt das Modellgebiet in Ober- und Unterstadt und wirkt als Barriere, über die hinweg soziale Kontakte nur eingeschränkt gepflegt werden.

Die demographischen und sozialräumlichen Merkmale deuten die Problemlage des Modellgebiets bereits an: Die Bevölkerungsstruktur ist - wie sich besonders im Vergleich mit der Gesamtstadt zeigt - durch eine hohe Konzentration von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen, wie z.B. Arbeitslosen, Sozialhilfe-, Wohngeldempfängerinnen und -empfängern, ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gekennzeichnet. Insgesamt stellt sich die Situation im Modellgebiet allerdings heterogen dar, das heißt, sozial intakte Gebiete wechseln auf engem Raum mit solchen, die bereits erhebliche Defizite aufweisen. Die sozialen Brennpunkte liegen insbesondere in der Unterstadt sowie im Gebiet um den Oberen Markt/Oberstadt. Hier erreichen z.B. die Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger Anteilswerte von 30 Prozent, in einigen Straßenzügen sogar bis zu 45 Prozent.

Aufgrund großer sozialer und städtebaulicher Probleme hat das Modellgebiet ein negatives Image entwickelt. Die niedrige Wohndauer ist ein deutliches Anzeichen für eine geringe Bindung der Bewohnerinnen und Bewohner an ihren Stadtteil.

2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale

Zentrale Problemfelder des Modellgebiets liegen sowohl im städtebaulichen als auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich.

Große Teile des Wohnungsbestands sind durch stark überalterte Bausubstanz, geringen Ausstattungsstandard und städtebauliche Missstände wie Mängel imunmittelbaren Wohnumfeld geprägt. Dazu zählen z.B. ungeordnete, unattraktive Innenhöfe, Gemengelagen von emittierendem Gewerbe und Wohnen, das Fehlen von Freiflächen sowie eine geringe Aufenthaltsqualität. Aufgrund eines sehr niedrigen Mietpreisniveaus und damit verbundenen geringen Mieteinnahmen besteht ein eingeengter finanzieller Spielraum für neue Investitionen zur Renovierung von Gebäuden. Dies führt im Ergebnis in weiten Teilen des Modellgebiets zu einem erheblichen Modernisierungsstau. So entsteht ein Teufelskreis aus niedrigen Mieten, «sozial schwachen» Mietern, dem Fehlen von Mieteinnahmen und einem Mangel an Sanierungsfähigkeit.

|

Städtebauliche Missstände im sozialen Brennpunkt Unterstadt (Bildquelle: FIRU mbH, Kaiserslautern) |

Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Bevölkerungszusammensetzung und städtebaulichen Problemen ergeben sich besonders in den Brennpunkten Unterstadt und Oberer Markt zunehmend soziale Probleme. Häufig zieht man in das Quartier, weil es die wirtschaftliche Situation erfordert, und man zieht wieder weg, wenn sich diese verbessert. Dies spiegelt sich auch in einer geringen Bindung an das Quartier und einer kurzen Wohndauer wider. 1997 lebte über ein Drittel der Bevölkerung seit weniger als drei Jahren in der Innenstadt, im Bereich der Unterstadt sind dies sogar über 50 Prozent. Als besonders schwierig gestaltet sich in diesem Zusammenhang auch die Ausländerintegration, da die Wohndauer bei dieser Bevölkerungsgruppe in der Regel besonders kurz ist. Die sozialen Brennpunkte tragen auch im Bewusstsein der Bewohnerschaft zu einer verminderten Attraktivität des Modellgebiets bei.

|

Ladenleerstand in der ehemaligen Haupteinkaufsstraße (Bildquelle: FIRU mbH, Kaiserslautern) |

Besondere Defizite kennzeichnen auch das nachbarschaftliche Zusammenleben. Unterentwickelte soziale Bindungen führen dazu, dass häufig kaum Kontakte mit Nachbarn gepflegt werden. Das geringe Interesse der Quartiersbevölkerung am gesellschaftlichen und politischen Geschehen zeigt sich unter anderem an der mit unter 30 Prozent sehr geringen Wahlbeteiligung. Insbesondere für Jugendliche fehlen quartierbezogene Kommunikationseinrichtungen, die als Treffpunkte und zur Freizeitgestaltung dienen können. Ein besonderes, in enger Verbindung mit der historischen Vergangenheit Neunkirchens stehendes Problemfeld stellt der Funktionsverlust der ehemaligen Haupteinkaufsstraße dar: Zahlreiche Ladenlokale stehen dort leer.

Darüber hinaus ist das Modellgebiet durch eine hohe Arbeitslosenquote, eine geringe Arbeitsplatzdichte sowie ein niedriges Ausbildungs- und Qualifizierungsniveau der Bewohnerinnen und Bewohner gekennzeichnet. Insgesamt löst die Kumulation von Problemen eine «sich selbst verstärkende Spirale der Abwärtsentwicklung» aus.

Trotz der festgestellten Problempunkte sind im Modellgebiet Stärken festzustellen, die Anknüpfungspunkte für die Entwicklung im Rahmen des Programms «Soziale Stadt» darstellen. Ein wichtiges Entwicklungspotenzial ist die im Modellgebiet gelegene City mit Fußgängerzone, die bereits durch Sanierungsmaßnahmen aufgewertet wurde. Mit dem «Saarpark-Center» existiert zudem ein Einkaufszentrum, das sich positiv auf das Stadtimage auswirkt und einen Einzugsbereich weit über die Stadt Neunkirchen hinaus hat. Bereits Anfang der 90er-Jahre wurde eine Imagekampagne gestartet. Die vorhandenen Geschäfte ermöglichen für die im Modellgebiet gelegenen Wohngebiete eine vergleichsweise gute Nahversorgung, dazu kommt die Nähe zu öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Rathaus und Schulen.

Demographische und sozialräumliche Merkmale

|

Innenstadt |

Neunkirchen |

|

|

Größe |

107 ha |

7 503 ha |

|

Einwohnerzahl (2000) |

10 531 |

52 854 |

|

Bevölkerungsverlust (1995–2000) |

nicht verfügbar |

0,35 % |

|

Durchschnittliche Haushaltsgröße (2000) |

1,8 Pers. |

1,8 Pers. |

|

Anzahl der Wohnungen (2000) |

6 070 |

25 294 |

|

Leerstand |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Anteil der Wohngeldempfänger (2000) |

8,3 % |

2,5 % |

|

Arbeitslosenquote (2000) |

23 % |

16,9 % |

|

Anteil der Sozialhilfeempfänger (1999) |

24,0 % |

8,0 % |

|

Anteil ausländische Bevölkerung (2000) |

23 % |

9,3 % |

|

Anteil der bis 18-Jährigen (2000) |

21,1 % |

17,9 % |

|

Anteil der 60-Jährigen und älter (2000) |

19,7 % |

25,5 % |

Die vorhandene zum Teil historische Bausubstanz und die im Rahmen einer Bürgerbefragung grundsätzlich festgestellte Bereitschaft zur Wohnungsmodernisierung ermöglichen die Aufwertung des Modellgebiets und die Schaffung von Standorten für hochwertiges Wohnen.

Durch das Zusammenleben vieler ethnischer und sozialer Gruppen entsteht im Modellgebiet eine kulturelle Vielfalt. Da zwar Integrationsprobleme, jedoch keine offenkundige Fremdenfeindlichkeit festzustellen ist, erhält das Modellgebiet dadurch einen multikulturellen Charakter. Besondere Bedeutung für die zukünftige Entwicklung haben auch die zahlreichen im Modellgebiet bereits aktiven Organisationen, die eine hohe Bereitschaft zur Mitwirkung signalisieren und eine breite Palette an Projekten, Angeboten und Aktivitäten aufweisen. Ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt ergibt sich durch das im Rahmen einer Bürgerbefragung festgestellte hohe Aktivierungspotenzial in der Bewohnerschaft.

3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte

Im Landesprogramm «Stadt-Vision-Saar» wird die Erstellung von Integrierten Handlungskonzepten in den Soziale-Stadt-Gebieten als Fördervoraussetzung formuliert. Die Stadt Neunkirchen hat ein solches Konzept für das Modellgebiet erarbeitet. Es wurde zwar nicht förmlich beschlossen, bildet jedoch die Grundlage für die Durchführung des Programms «Soziale Stadt».

Im Integrierten Handlungskonzept werden im Rahmen einer Analyse zunächst die Ausgangslage und die Charakteristik des Fördergebiets im städtebaulichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich beschrieben. Die hierauf aufbauende Entwicklungsstrategie ist darauf ausgerichtet, das Modellgebiet durch gezielte Fördermaßnahmen in diesen Bereichen nachhaltig zu stabilisieren.

|

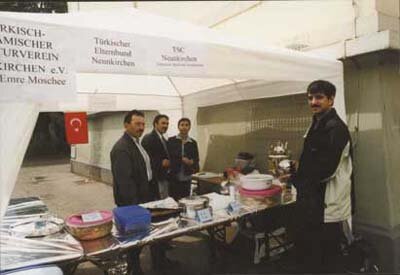

Multikulturelles Zusammenleben in Neunkirchen (Bildquelle: Stadtteilbüro, Neunkirchen) |

Der Rahmen für die zukunftsfähige Entwicklung des Modellgebiets wird durch verschiedene Ziele definiert. Die Wiederherstellung einer ausgewogenen Sozialstruktur wird durch die Entwicklung sozial durchmischter Quartiere und die Entschärfung der sozialen Brennpunkte angestrebt. Als bedeutender Aspekt wird in diesem Zusammenhang die Wechselwirkung zwischen Qualität des Wohnungsangebots und der Sozialstruktur der Bevölkerung gesehen. Ziel ist es deshalb, eine deutliche qualitative Verbesserung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds zu erreichen. Hierzu gehören neben Wohnungsmodernisierung und energetischer Nachbesserung auch die Entflechtung vorhandener Gemengelagen, die Stadtbildpflege und die Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum.

Durch den Aufbau sozio-kultureller Netzwerke sollen vor allem jene informellen Hilfsnetze gestärkt werden, die insbesondere sozial benachteiligte Gruppen unterstützen und den teilweise spürbaren Abschottungstendenzen (z.B. bei Migrantinnen und Migranten) entgegenwirken. Ziel ist es zunächst, die zahlreichen Aktivitäten und Angebote sozialer Organisationen aufeinander abzustimmen. Im Angebot noch punktuell vorhandene Engpässe und Lücken sollen durch die Initiierung entsprechender Hilfsdienste oder -angebote behoben werden. Eng damit verbunden ist der Ausbau der öffentlichen und sozialen Infrastruktur, z.B. durch die Bereitstellung neuer Gemeinschaftseinrichtungen (Kommunikation, Freizeit usw.) und eine personelle Betreuung.

Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Verbesserung des Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebots. Dazu sollen die Quartiere als Standorte für Einzelhandel, Dienstleistung und Kleingewerbe wieder attraktiv gemacht und die lokale Wirtschaft gestärkt werden. Hierzu gehört auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik besonders für Jugendliche, allein Erziehende und Langzeitarbeitslose. Darüber hinaus werden vor allem quartierbezogene Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen, die zudem in engem Zusammenhang mit ökologischen und stadtgestalterischen Schwerpunkten stehen.

|

Angebote sozialer Organisationen zum Malen und Basteln für Kinder (Bildquelle: Stadtteilbüro, Neunkirchen) |

Des Weiteren setzt das Konzept auf die Aktivierung der Quartiersbevölkerung, indem die im Quartier vorhandenen Potenziale genutzt und die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützt werden, durch Hilfe zur Selbsthilfe wieder ein funktionsfähiges Stadtteilleben aufzubauen.

Zum Erreichen der Ziele sind Maßnahmen und Projekte in den vier Handlungsfeldern «Städtebau und Ökologie», «Gemeinwesenarbeit», «Lokale Wirtschaft und Beschäftigung» sowie «Stadtteilmanagement und Beteiligung» vorgesehen. Im Rahmen der im Saarland geforderten jährlichen Fortschreibung des Handlungskonzepts sollen diese Projekte vor allem unter Berücksichtigung von Ideen und Vorschlägen der örtlichen Akteure ergänzt und konkretisiert werden. Darüber hinaus wird im Handlungskonzept die vorgesehene Organisationsstruktur beschrieben, es enthält außerdem eine Projekt- und Finanzierungsübersicht.

Da die Neunkircher Innenstadt bislang nicht Gegenstand breit angelegter Förder- oder Forschungsprogramme war, mussten die notwendigen Organisationsstrukturen erst geschaffen und die ressort- bzw. akteursübergreifende Zusammenarbeit eingeübt werden. Die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts ist aus diesem Grund in Neunkirchen vergleichsweise langsam angelaufen. Erste – vor allem bauliche – Projekte wurden bereits in den Jahren 2000 und 2001 umgesetzt, viele Projekte befinden sich jedoch erst in der Planungsphase.

4. Schlüsselprojekte

Im Rahmen der bisherigen Laufzeit des Programms «Soziale Stadt» in Neunkirchen wurden einzelne Projekte, die aus der Problemanalyse entwickelt wurden und sich in die Programmstrategie einpassen, umgesetzt. Für das Erreichen der Programmziele war insbesondere die Schaffung eines multifunktionalen Spiel- und Sportfeldes für Jugendliche im Bereich des sozialen Brennpunktes Unterstadt von großer Bedeutung, da vor allem hier ein Mangel an Kommunikations- und Freizeiteinrichtungen festgestellt wurde. Nach dessen baulicher Fertigstellung wurden durch den Werkhof Wiebelskirchen über einen Zeitraum von sechs Wochen an insgesamt 14 Terminen Spiel- und Sportanimationen für Jugendliche angeboten. Den Höhepunkt bildete ein Fußballspiel zwischen Stadtverwaltung und Jugendlichen. «Das Abschlussspiel gegen die Mannschaft der Stadtverwaltung kam bei den Jungs sehr gut an! Etliche von ihnen zweifelten nämlich im Vorfeld daran, ›dass da einer kommt…‹, die meisten fanden es aber ›cool‹ und ›krass‹. Hinterher waren alle begeistert – dass sie verloren hatten, spielte absolut keine Rolle», heißt es im «Erfahrungsbericht Multifunktionales Sportfeld Bachschule» des Werkhofs Wiebelskirchen (Neunkirchen 2001).

|

Neu gebautes multifunktionales Spiel- und Sportfeld in der Unterstadt (Bildquelle: FIRU mbH, Kaiserslautern) |

Über diese Aktivitäten hinaus wurde das Spielfeld zu fast allen Tageszeiten beobachtet, um im Sinne einer Evaluierung Aussagen über Frequentierung, Alter und Geschlecht der Besucherinnen und Besucher, Art der Nutzung (Fußball, Basketball usw.), Sozial- und Gruppenverhalten der Jugendlichen sowie Akzeptanz des Spielfelds zu gewinnen. Im Ergebnis kann das Sportfeld als eine Bereicherung des Stadtteils bewertet werden. Das Angebot von «betreutem Sport» hat sich in wenigen Tagen herumgesprochen, das Spielfeld als Treffpunkt für Jugendliche etabliert. In der kurzen Zeit der Betreuung stabilisierte sich das Gruppenverhalten der Jugendlichen, die Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf Kleinere, Ungeübtere oder Schwächere wurde erkannt. Es hat sich jedoch auch herausgestellt, dass gezielte Angebote für Mädchen notwendig sind, da diese bislang häufig nur als Zuschauerinnen agieren.

Mit diesem Projekt wurde ein wichtiger Akzent zur Entschärfung des sozialen Brennpunkts in der Unterstadt gesetzt. Er kann durch die Fortführung der Betreuung sogar auf Dauer verstärkt werden, da sich eventuell anbahnende Konflikte oder Veränderungen der Besucherstrukturen so frühzeitig erkannt werden können. Ergebnisse der Beobachtung können dazu genutzt werden, weitere bedarfsgerechte Projekte im Modellgebiet zu konzipieren.

|

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung versuchen die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Vereine, Verbände und Einrichtungen eine Lösung für das Stadtteilzentrum an der Bachschule zu finden. (Bildquelle: FIRU mbH, Kaiserslautern) |

Besondere Bedeutung erlangt auch das noch in Planung befindliche Projekt der Schaffung von attraktiven Räumlichkeiten für Versammlungen und Kommunikation in der Unterstadt. Verschiedene Einrichtungen, Vereine und Verbände bemühen sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung, gegen die Probleme der Integration und gegen die mangelnde Kommunikation in der Unterstadt anzukämpfen. Im Sinne eines Stadtteilzentrums sollen verschiedene Freizeit- und Kommunikationsangebote gebündelt werden; unter Umständen soll hier auch das Stadtteilbüro für die Unterstadt angesiedelt werden. All dies soll in einem engen räumlichen Zusammenhang zur Bachschule, einer Grundschule im Mittelpunkt der Unterstadt, entstehen. Die Bachschule bemüht sich schon seit Jahren darum, außerschulische Aktivitäten zu installieren, die der Kommunikation unter den Kindern und der Verringerung von Gewalt und Problemen dienen und bietet gute Voraussetzungen, als Anlaufstelle und Treffpunkt zu fungieren. Das Konzept wird unter intensiver Beteiligung der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer erarbeitet. In Gesprächsrunden mit der «Interessengemeinschaft Bachschule» wurden bereits Möglichkeiten zum Ausbau des Gebäudes diskutiert. Anfang 2002 fand ein Planungsworkshop statt, um die konkreten Nutzungsansprüche der verschiedenen Gruppierungen zu eruieren und aufeinander abzustimmen. Unter Einbeziehung der Ergebnisse dieses Workshops steht als nächster Schritt die Erstellung eines architektonischen Feinkonzepts an. Im Sinne eines Schlüsselprojekts wird durch die gemeinsame Planung und die Bündelung verschiedener Angebote im Zentrum der Unterstadt in direkter Anbindung an die Schule eine deutliche integrierende Wirkung erwartet.

Ein weiteres Schlüsselprojekt stellt die so genannte sozialraumorientierte budgetierte Jugendhilfe dar. Seit Anfang 2000 arbeiten in einem Trägerverbund sechs karitative Träger im Bereich der Jugendhilfe mit dem Jugendamt des Landkreises zusammen. Der Trägerverbund nimmt die Aufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wahr und ist dem Kreis als Träger der Jugendhilfe verpflichtet. Ziel ist es, ein gemeinsames Jugendhilfeprogramm zu entwickeln, das sich am Lebens- und Sozialraum der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien orientiert. Durch diese Neuorganisation der Jugendhilfe können die Angebote der Träger gebündelt und auf den Einzelfall zugeschnitten zur Verfügung gestellt werden. Der Landkreis stellt für diese Arbeit ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Wird dieses nicht vollständig ausgeschöpft, kann der Trägerverbund das Geld für andere Projekte im Bereich der Jugendhilfe verwenden. Aus solchen Geldern wird derzeit ein Sozialraumteam finanziert, das seinen Wirkungsbereich im Modellgebiet hat und vor Ort als schnelle «Eingreiftruppe » auf Probleme im Bereich Kinder und Jugendliche reagieren kann. Vier teilzeitbeschäftigte Fachkräfte sollen als «Kontaktsozialarbeiterinnen» im Alltag vor Ort unmittelbar auf Hilfebedarfe reagieren. Der Dialog mit den Eltern, die Organisation von Hausaufgabenhilfe, Tipps zur Selbsthilfe und die stärkere Einbindung von Ehrenamtlichen kann durch dieses Team noch schneller in die Tat umgesetzt werden.

5. Organisation und Management

Steuerung, Projektleitung sowie Verantwortung für strategische Planung und Bündelung der Fördermittel liegen bei der Stadtverwaltung. Hier wird auch das Integrierte Handlungskonzept erstellt. Die Steuerung des Gesamtprozesses erfolgt durch den Beigeordneten der Stadt Neunkirchen. Innerhalb der Verwaltung liegt die Federführung beim Bauamt, Abteilung Stadtplanung und Stadtentwicklung, die fachliche Zuständigkeit für das Stadtteilbüro liegt beim Sozialamt. Weitere Fachämter werden je nach Bedarf eingebunden. Die Akteure auf Verwaltungsebene sind die Entscheidungsträger und haben die Rolle der Gesamtverantwortlichen für den komplexen Umsetzungsprozess des Programms.

Leitgedanke ist es jedoch, die im Gebiet vorhandenen Ressourcen zu nutzen und die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Aus diesem Grund werden im Modellgebiet bereits tätige Institutionen, Verbände und Vereine mit einbezogen. Als Vernetzungsgremium auf der intermediären Ebene wurde die «Lenkungsgruppe Soziale Stadt» vorgesehen. Sie setzt sich ämter- und dezernatsübergreifend zusammen, insbesondere nehmen die genannten Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung teil. Im Sinne der Vernetzung gehören ihr als externe Mitglieder das Stadtteilmanagement, die Geschäftsführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen, darunter des Trägerverbundes und des Bürgerstammtisches, an.

|

Organisationsstrukturen im Modellgebiet »Innenstadt Neunkirchen« (Grafik: FIRU mbH, Kaiserslautern) |

Der Teilnehmerkreis ist entsprechend der zu diskutierenden Problemlage flexibel. So werden fallweise auch Mitglieder der Polizei, des Kriminalitätsbeirats usw. einbezogen. Die Lenkungsgruppe tagt in regelmäßigen Abständen und soll eine akteurs- und themenübergreifende Abstimmung zwischen der Verwaltungs- und Stadtteilebene gewährleisten. Wesentliche Aufgaben sind die Gesamtkoordination und Abstimmung der geplanten Projekte und Aktionen.

Als weiteres wichtiges Vernetzungsgremium des Programms «Soziale Stadt» wurde das Stadtteilmanagement konzipiert. Ziel ist es, mithilfe des Stadtteilmanagements die Wohn- und Lebensbedingungen in den sozialen Brennpunkten zu verbessern, die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Quartier zu stärken sowie bürgerschaftliches Engagement und Eigeninitiative zu fördern. Das Stadtteilmanagement ist ein zentrales Vorhaben im Bereich Gemeinwesenarbeit. Zu seiner Umsetzung kooperiert die Stadt Neunkirchen mit einem sozialen Träger aus dem Gebiet. Dieser ist auch Träger des Stadtteilbüros in der Unterstadt. Aufgrund der Größe und Heterogenität des Modellgebiets ist ein zweites Stadtteilbüro für den Bereich Oberstadt vorgesehen. Der Stadtteilmanager nimmt an den Lenkungsgruppensitzungen teil und steht über Arbeitssitzungen in regelmäßigem Kontakt zur Verwaltung. Das Stadtteilmanagement steht für eine innovative Quartiersentwicklung, die sich an den Grundsätzen der Bewohneraktivierung und an der Vernetzung lokaler Akteure orientiert.

|

Das Stadtteilbüro, wichtigste Anlaufstelle in der Unterstadt (Bildquelle: FIRU mbH, Kaiserslautern) |

Weitere formelle, aber themenbezogene Vernetzungsstrukturen bestehen durch verschiedene mit der Stadt geschlossene Kooperationsverträge. So ergänzt z.B. eine Beratung im Bereich Wohnungsmodernisierung durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft die Funktion des Stadtteilmanagements.

6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Schwerpunkt der Aktivierung und Beteiligung von Quartiersbevölkerung und Stadtteilakteuren lag in Neunkirchen bis zum Start des ersten Stadtteilbüros im Mai 2001 im Bereich der Programmplanung. Im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts fanden verschiedene Vorbereitungsseminare und Gesprächsrunden mit lokalen Akteuren sowie eine aktivierende Befragung der Quartiersbevölkerung statt. Die Veranstaltungen wurden ausführlich dokumentiert.

Mit dem Start des Stadtteilbüros wurden die Akzente neu gesetzt. Der Schwerpunkt liegt zunächst im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung der Arbeit des Stadtteilbüros (z.B. durch Flyer, Berichte in Lokalblättern, persönliche Ansprache) sowie im Bereich der Aktivierung der Quartiersbevölkerung durch Gespräche, das Angebot von Beratungen sowie durch die Organisation verschiedener Veranstaltungen (z.B. Bürgerstammtisch). Eine intensive Beteiligung der Bewohnerschaft erfolgt erst bei der Umsetzung von konkreten Projekten und ist z.B. bei der Planung des Stadtteilzentrums für die Unterstadt in Form von Diskussionsrunden und Planungswerkstätten vorgesehen.

|

Kinderspiele im Rahmen des Stadtteilfestes der Unterstadt (Bildquelle: Stadtteilbüro, Neunkirchen) |

Gemessen an der vergleichsweise kurzen Wirkungszeit im Modellgebiet hat das Stadtteilbüro, das mit einer Vollzeitstelle besetzt ist, schon beachtlich zur Aktivierung der Bevölkerung beigetragen – dies obwohl kein Stadtteilbudget oder Verfügungsfonds für kurzfristige und spontane Aktionen zur Verfügung steht. Die Effektivität der Arbeit wird sich erst nach einer längeren Wirkungszeit fundiert beurteilen lassen. Um nachhaltige Erfolge im vergleichsweise großen und heterogenen Modellgebiet zu erreichen, soll möglichst zeitnah ein zweites Stadtteilbüro mit einer weiteren Vollzeitstelle in der Oberstadt eröffnet werden. Eine besondere Herausforderung stellt für die Zukunft die enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Lenkungsgruppe und Stadtteilbüro dar.

7. Fazit: Das Programm gewinnt an Fahrt

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen «Soziale-Stadt-Gebieten» war das Modellgebiet Neunkirchen-Innenstadt bislang noch nicht Gegenstand breit angelegter Förder- oder Forschungsprogramme. Es konnte daher nicht auf vorhandene, erprobte Strukturen zurückgegriffen werden. Inzwischen stellt sich – trotz verschiedener noch zu lösender Probleme in Einzelbereichen – eine entsprechende Routine und Praxis im Umgang mit den neuen Instrumenten und Arbeitsweisen ein.

Als nächster Schritt der Umsetzung des Programms ist eine Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts vorgesehen – in enger Rückkoppelung mit den Ansprüchen und Wünschen der Bevölkerung aus dem Modellgebiet. Darüber hinaus stehen die Planung und Umsetzung von Projekten an, bei denen die Quartiersbevölkerung stärker als bisher einbezogen wird. Besonders hohen Stellenwert hat auch der Start des zweiten Stadtteilbüros im Bereich der Oberstadt.

Chancen für die weitere Entwicklung liegen in der noch stärkeren Einbeziehung der vorhandenen Potenziale im Modellgebiet. Dazu können die Aktivitäten und Initiativen der Gruppen und Gruppierungen noch intensiver als bisher einbezogen und aufeinander abgestimmt werden. Dabei übernehmen die Stadtteilbüros eine wichtige Funktion.

Um den Zielen und Ansprüchen des Programms «Soziale Stadt» gerecht zu werden, wird – wie sich zeigt – der Arbeits-, Abstimmungs- und verwaltungstechnische Aufwand (z.B. bezogen auf die Mittelbündelung) für die beteiligten Akteure vor Ort immer höher. Restriktionen können sich zukünftig dadurch ergeben, dass dieser Aufwand für die zentralen Akteure auf Dauer eine hohe Belastung darstellt und ihre Kapazitäten eventuell sogar übersteigt. Für die weitere Arbeit des Stadtteilbüros könnte sich als Hemmnis erweisen, dass in Neunkirchen bislang kein Verfügungsfonds bereitsteht und so die Handlungsmöglichkeiten auf Dauer eingeengt sind.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005