soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord |

|

|

Klaus Austermann |

|

Ende 1994 wurden große Bereiche der benachbarten Gelsenkirchener Ortsteile Bismarck und Schalke-Nord auf Antrag des Rates der Stadt in das ressortübergreifende Handlungsprogramm »Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf« der nordrhein-westfälischen Landesregierung aufgenommen. Seither wurden im Programmgebiet unter Federführung des Stadtplanungsamtes und mit dem 1995 eröffneten Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord vielfältige Erneuerungsaktivitäten initiiert, die darauf abzielen, die ökonomische, soziale und städtebauliche Situation in den beiden Ortsteilen nachhaltig zu verbessern und neue Perspektiven für die dort lebenden Menschen zu schaffen. 1999 wurde Bismarck/Schalke-Nord zudem für das Bund-Länder-Programm »Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt« ausgewählt, das inhaltlich-programmatisch eng an das NRW-Handlungsprogramm angelehnt ist und in Nordrhein-Westfalen daher mit diesem quasi synchron realisiert wird. Beide Programme ermöglichen zusammen mit verschiedenen anderen Förderprogrammen von Land, Bund und EU eine zielgerichtete und umfassende Erneuerungsstrategie für Bismarck/Schalke-Nord.

1. Gebietscharakter

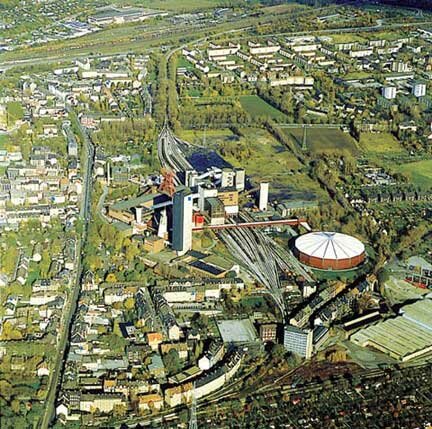

Die Ortsteile Bismarck und Schalke-Nord spiegeln in nahezu idealtypischer Weise die wechselvolle Industrie- und Siedlungsgeschichte des nördlichen Ruhrgebiets wider. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dieser Raum von einer dünn besiedelten Agrarlandschaft in kürzester Zeit zu einem bedeutenden Bergbau- und Stahlstandort. Wichtigste Motoren der Stadtteilentwicklung und zugleich größte Arbeitgeber waren über viele Jahrzehnte hinweg die beiden Bergwerke Consolidation und Graf Bismarck, die 1863 bzw. 1869 gegründet wurden. Mit der Ansiedlung weiterer großer Industriebetriebe entstand der für das Ruhrgebiet typische Verbund von Kohle, Eisen, Chemie und Gas. Mit der Krise der deutschen Montanindustrie ab den 1960er-Jahren wurde das gesamte Ruhrgebiet von einem tief greifenden wirtschaftlichen Strukturwandel erfasst, der Bismarck und Schalke-Nord bis heute prägt und belastet. Den symbolträchtigen Höhepunkt dieser Abwärtsentwicklung bildete 1995 die Stilllegung des Bergwerks Consolidation 3/4/9, durch die rund 4 000 Arbeitsplätze verloren gingen.

Heute ist das Programmgebiet gekennzeichnet durch einen hohen Anteil altindustrieller Brachflächen und ein Nebeneinander kleinteiliger Siedlungsstrukturen mit sehr unterschiedlichen Qualitäten hinsichtlich Baualter, Bauform, Geschosszahl, Wohnstandard, Eigentumsform und Wohnumfeld. Während sich einige vorwiegend aus Reihen-, Ein- oder Zweifamilienhäusern bestehende Wohngebiete in einem zufrieden stellenden Zustand befinden, weisen andere Quartiere, besonders die Bereiche rund um das Zechengelände Consolidation, eine schlechte Wohnqualität und ein mangelhaftes Wohnumfeld auf. Wegen der damit verbundenen relativ geringen Mieten ist in diesen Quartieren eine deutliche Konzentration von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen - unter ihnen viele Migranten - zu verzeichnen (»residenzielle Segregation«).

|

Gelsenkirchen - Bismarck/Schalke-Nord |

Das Programmgebiet wird in Ost-West-Richtung von der Autobahn A 42 und einer parallel verlaufenden Schienenstrecke durchschnitten, die zusammen eine funktionsräumliche Trennung der Ortsteile Bismarck und Schalke-Nord bewirken. Nord-südlich am Consolidation-Gelände entlang führt mit der Bismarckstraße (B 227) eine viel befahrene Verkehrsachse, die ebenfalls wie eine Barriere wirkt. Die früher starken Immissionsbelastungen des Gebiets sind durch den Niedergang der Montanindustrie zwar deutlich gesunken. Nach wie vor unterliegen die Wohngebiete jedoch einer relativ starken Schadstoffimmission durch die hohe Verkehrsdichte. Beeinträchtigt wird die Umweltsituation zudem durch Altlasten auf den Industriebrachen, die allerdings mittlerweile zum Teil saniert oder zumindest gesichert wurden.

|

Schrägluftbild des Zechengeländes Consolidation und umliegender Bereiche Bismarcks vor der Zechenstilllegung im Jahr 1995 (Bildquelle: Stadt Gelsenkirchen, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung) |

|

Schrägluftbild des abgeräumten Zechengeländes Consolidation (Bildquelle: Stadt Gelsenkirchen, Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung) |

2. Zentrale Problemfelder und Entwicklungspotenziale

Zu den zentralen Problemfeldern gehört die seit Jahren anhaltende deutliche Schrumpfung der Einwohnerzahl im Programmgebiet (derzeit 18 600) aufgrund der Deindustrialisierung. Mit 19 Prozent besitzt das Gebiet innerhalb Gelsenkirchens den höchsten Anteil ausländischer Bevölkerung (davon sind etwa 75 Prozent türkischer Herkunft), die im Vergleich zur deutschen Bevölkerung zudem ein deutlich geringeres Altersniveau aufweist. Gerade von den örtlichen Kindertageseinrichtungen und Schulen - in einigen Klassen sind mehr als 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler ausländischer Herkunft - müssen deshalb erhebliche Integrationsleistungen erbracht werden.

|

Modellgebiet im Stadtraum (Grafik: ILS, Dortmund) |

Die Schließung großer vor Ort ansässiger Industriebetriebe im Laufe der letzten Jahrzehnte schlägt sich in einer örtlichen Arbeitslosenquote von über 18 Prozent nieder. Dabei ist der Anteil von Langzeit-, nicht deutschen und jugendlichen Erwerbslosen besonders hoch. Ein lange vernachlässigtes Problem sind auch die geringen Erwerbsmöglichkeiten für (allein erziehende) Frauen. Die hohe Arbeitslosigkeit und der damit einhergehende Kaufkraftrückgang haben zudem zu einer allgemeinen Schwächung des lokalen Gewerbes und Einzelhandels geführt.

Das Zusammenleben der Menschen ist zwar nicht durch offene Konflikte, aber doch häufig durch deutliche Abgrenzungen geprägt. Die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Alteingesessenen und neu Zugezogenen, zwischen deutschen und nicht deutschen Bevölkerungsgruppen, aber auch zwischen den verschiedenen ausländischen Gruppen sind mitunter spannungsreich. Dies gilt besonders für einzelne kleinräumige Quartiere mit sehr hohen Anteilen an Migranten aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Vor allem die (überwiegend türkischen) Migranten der zweiten und dritten Generation sind außerdem zunehmend durch Sprachprobleme in ihren schulischen und beruflichen Chancen beeinträchtigt.

DEMOGRAPHISCHE UND SOZIALRÄUMLICHE MERKMALE

|

Bismarck/Schalke-Nord |

Gelsenkirchen |

|

|

Größe |

520 ha |

10 500 ha |

|

Einwohnerzahl (2000) |

18 600 |

280 000 |

|

Bevölkerungsverlust(1996–2000) |

4,4 % |

3,9 % |

|

Durchschnittliche Haushaltsgröße |

2,5 Ew. (1999) |

2,0 Ew. (2000) |

|

Anzahl der Wohnungen |

9 500 (1999) |

140 900 (2000) |

|

Leerstand |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Fluktuation |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Anteil der Wohngeldempfänger |

nicht verfügbar |

nicht verfügbar |

|

Arbeitslosenquote (2000) |

über 18 % |

16,1 % |

|

Anteil der Sozialhilfeempfänger (2000) |

7,0 % |

6,7 % |

|

Anteil der ausländischen Bevölkerung (2000) |

19,0 % (1) |

13,0% (2) |

|

Anteil der unter 18-Jährigen (2000) |

20,6 % |

18,4 % |

|

Anteil der über 60-Jährigen (2000) |

23,5 % |

26,1 % |

|

(1) Der Anteil der türkischen Bevölkerung an der ausländischen Bevölkerung im Modellgebiet beträgt 78 Prozent. |

||

Entwicklungspotenziale existieren in Bismarck und Schalke-Nord in mehrfacher Hinsicht. Zu nennen sind hier vor allem die großen Industriebrachen, für die derzeit allerdings - auch regional - ein Überangebot vorhanden ist. Insbesondere das Zechengelände Consolidation bietet nach inzwischen erfolgter Altlastensanierung bzw. -sicherung erhebliche Umnutzungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine Diversifikation der lokalen Wirtschaftsstruktur. Neuansiedlungen von Unternehmen sind hier ebenso möglich wie die Expansion oder Umsiedlung bestehender Betriebe. Die gut erhaltenen Bergwerksgebäude auf dem Zechengelände bieten zudem Raum für neue kulturwirtschaftliche und soziokulturelle Einrichtungen. Weitere Möglichkeiten, die lokale Ökonomie zu stärken, liegen in der Förderung der kleinen und mittleren Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie - mit gewissen Einschränkungen - in der Unterstützung der Bereiche »Dienstleistungen« und »ethnische Ökonomie«.

|

Umbaumaßnahmen am Alten Stall des Lahrshofs (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

Ein nicht zu vernachlässigendes Potenzial des Programmgebiets sind seine innenstadtnahe Lage und die gute Verkehrsinfrastruktur sowie die damit verbundenen günstigen Bedingungen als Wohnstandort. Zu erwähnen ist zudem das in den letzten Jahren wesentlich erweiterte Angebot an stadtteilbezogenen sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Evangelische Gesamtschule, Gesundheitshaus Lahrshof, Begegnungsstätte Haverkamp), von denen wichtige Impulse für das Stadtteilleben ausgehen.

|

Spielende Kinder auf dem neu errichteten Spielplatz am Gesundheitshaus Lahrshof (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

Mit dem 150 Jahre alten, denkmalgeschützten Lahrshof wurde ein bauhistorisch wertvolles Fachwerkensemble erhalten und für soziale Infrastruktureinrichtungen (Gesundheitshaus, Tageseinrichtung für Kinder, Jugendberufshilfeeinrichtung) umgebaut.

3. Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte

Auf Initiative des Stadtplanungsamtes erfolgten Ende 1994 die Auswahl und Abgrenzung des Programmgebiets für das nordrhein-westfälische Landesprogramm »Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf«. Basierend auf Projektvorschlägen mehrerer städtischer Ämter wurde zunächst ein Sofortprogramm aus kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen (unter anderem die Einrichtung des Stadtteilbüros) initiiert. Anfang 1995 folgte dann die Erarbeitung eines Handlungsrahmens und dessen Diskussion in Politik und Verwaltung. Am 30.3.1995 wurde dieses Stadtteilprogramm Bismarck/Schalke-Nord schließlich durch den Rat der Stadt Gelsenkirchen als konzeptionelle Grundlage für die Erneuerungsmaßnahmen der darauf folgenden Jahre beschlossen. Im Laufe des Erneuerungsprozesses wurde das Handlungskonzept von 1995 weiterentwickelt. Dabei wurden die Spielräume, die das Landesprogramm hinsichtlich der Einbeziehung unterschiedlicher Akteursgruppen und der Verknüpfung verschiedener Handlungsfelder gewährt, systematisch genutzt und mit Inhalt gefüllt.

ERNEUERUNGS- UND ENTWICKLUNGSZIELE FÜR BISMARK/SCHALKE-NORD

|

|

Sanierung und Wiedernutzung der Industriebrache Consolidation |

|

|

Bau der Evangelischen Gesamtschule |

|

|

Förderung der lokalen Ökonomie (Schaffung von Arbeitsplätzen, Ansiedlung neuer und Stabilisierung vorhandener Betriebe) |

|

|

Schaffung von zusätzlichen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (eingebettet in die verschiedenen Projekte des Programms) |

|

|

Aufwertung der Bismarckstraße als Einkaufsstraße |

|

|

Räumliche Integration von Wohnen und Arbeiten (z.B. auf dem Consolidation-Gelände) |

|

|

Verbesserung des Wohnungsbestands und Schaffung neuen Wohnraums |

|

|

Aufwertung des Wohnumfelds (unter anderem durch verkehrsberuhigte Zonen, Grünwegeverbindungen, Umbau von Spielplätzen, Schulhöfen usw.) |

|

|

Umwandlung der Obdachlosenunterkünfte in reguläre Sozialwohnungen |

|

|

Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur und der sozialen Hilfsangebote |

|

|

Vernetzung der vorhandenen Aktivitäten und Angebote (unter anderem durch die Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie durch die Koordination der örtlichen Initiativen und Vereine) |

|

|

Bewohneraktivierung durch Nachbarschafts- und aufsuchende Sozialarbeit |

|

|

Bewohnerbeteiligung an der Projektplanung und -umsetzung |

Charakteristische Elemente des wesentlich auf Bewohnerbeteiligung und Vernetzungder Akteure beruhenden ressortübergreifenden Stadtteilprogramms sind neben der Reaktivierung der Industriebrache Consolidation umfangreiche Stadterneuerungsprojekte unter gezielter Einbindung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus die Entwicklung der lokalen Ökonomie, die Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur sowie die koordinierte Umsetzung verschiedener sozial-integrativer Projekte.

Statt eines ausformulierten Leitbilds bzw. einer transparenten Strategie liegt der Erneuerung in Bismarck/ Schalke-Nord eher eine Art übergreifende Planungsphilosophie der relevanten Projektakteure zugrunde. Diese ist gekennzeichnet durch ein gemeinsames Verständnis von bestimmten Qualitäten und Standards integrierter Stadtteilerneuerung, die bei der Entwicklung der einzelnen Projekte berücksichtigt werden sollen. Danach muss Stadt(teil)entwicklung insbesondere

- in kleinen Schritten und unter Ausnutzung endogener Potenziale erfolgen;

- auf bewohner- und sozialraumorientierten Strategien basieren;

- sich wesentlich am Aufbau lokaler Partnerschaften orientieren.

4. Schlüsselprojekte

Seit 1995 wurde in Bismarck/Schalke-Nord mithilfe umfangreicher öffentlicher und privater Finanzmittel - 126,8 Millionen DM allein zwischen 1995 und 1999 - eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten initiiert. Einen Eindruck davon vermittelt die folgende Übersicht. Drei dieser Projekte haben für das Stadtteilprogramm eine strategische Schlüsselfunktion: die Wiedernutzung des Zechengeländes Consolidation, der Bau und Betrieb der Evangelischen Gesamtschule als Stadtteilschule sowie die Umgestaltung und Aufwertung der Bismarckstraße. Diese »Leitprojekte« werden durch einen Verbund von zahlreichen, oft kleinteiligen Maßnahmen ergänzt, die im Wesentlichen baulich-investive, sozial-integrative oder wirtschaftsfördernde Ziele verfolgen. Hinzu kommen Maßnahmen zur Prozesssteuerung, Bewohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, die in erster Linie verfahrensspezifische Aspekte berühren. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Stadtteilprogramms liegt darin, dass es im Laufe der Jahre - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Engagements eines breiten Spektrums örtlicher Akteure - eine kontinuierliche Ergänzung und Qualifizierung erfahren hat.

AUSWAHLS- UND ENTWICKLUNGSZIELE FÜR BISMARK/SCHALKE-NORD

|

seit 1995 |

Umnutzung der ehemaligen Schule Paulstraße zum Projektehaus mit Sitz des Stadtteilbüros (Ausbau zu einem Migrantenzentrum 2001/02) |

|

seit 1995 |

vielfältige integrierte Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mit jährlich rund 100–150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern |

|

seit 1995 |

zahlreiche Stadterneuerungsmaßnahmen mit Bewohnerbeteiligung (unter anderem Haus- und Hofflächenprogramm, Verbesserung der Verkehrssituation in Wohngebieten) |

|

seit 1995 |

Öffnung von drei städtischen Kindertageseinrichtungen für bewohnergetragene Aktivitäten |

|

seit 1996 |

Projekt JULIUS B. – Jung sein und leben in unserem Stadtteil Bismarck/Schalke-Nord |

|

seit 1996 |

beteiligungsorientiertes Schulhofprogramm zur ökologischen Neugestaltung von sechs Schulhöfen |

|

1996–1997 |

Projekt der IBA Emscher-Park »Einfach und selber bauen« an der Laarstraße mit 28 Selbsthilfe-Häusern |

|

seit 1997 |

Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder und in Grundschulen |

|

seit 1997 |

beteiligungsorientiertes Spielplatzprogramm zur Umgestaltung von verschiedenen Spielplätzen |

|

1997–2000 |

Umbau des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes Lahrshof zum Gesundheitshaus Bismarck mit Kindertagesstätte und Jugendberatungsstelle |

|

1997–1999 |

IBA-Projekt Neubau der Evangelischen Gesamtschule Bismarck |

|

seit 1998 |

Büro für Wirtschaftsentwicklung (BfW) zur Unterstützung der lokalen Ökonomie |

|

1998–2000 |

Umbau der städtischen Notunterkunft Adamshof zu regulären Sozialwohnungen |

|

1999 |

Bau der Begegnungsstätte Haverkamp in ökologischer Bauweise |

|

1999–2000 |

Bau der ersten Solarsiedlung des Ruhrgebietes an der Bramkampstraße mit 70 Häusern |

|

seit 1999 |

Umbau der denkmalgeschützten Bestandsgebäude des Bergwerkes Consolidation 3/4/9 für verschiedene Theater- und Kultureinrichtungen |

|

seit 1999 |

Soziale Arbeit und Einrichtung eines Bewohnertreffs in Schalke-Nord |

Ein zentraler Ausgangspunkt für das integrierte Handlungskonzept war die geplante Revitalisierung des Bergwerksgeländes Consolidation - eines Großprojekts von erheblicher strukturpolitischer Bedeutung für die Gesamtstadt. Die Realisierung dieses Vorhabens erstreckt sich aufgrund der Größendimension und der Vielfalt der zu berücksichtigenden Interessen naturgemäß über einen relativ langen Zeitraum. Mittlerweile ist es jedoch gelungen, die unterschiedlichen Projektideen durch einen aufwändigen Abstimmungsprozess zwischen Stadtplanungsamt und Stadtteilbüro einerseits und Montan Grundstücksgesellschaft (MGG) und Ruhrkohle AG als Eigentümerin der Fläche andererseits in ein tragfähiges Rahmenkonzept münden zu lassen. Vorgesehen ist ein vielfältiges Nutzungsspektrum mit Wohnungsbau, Freizeitmöglichkeiten (Trendsportanlage, Stadtteilpark), Gewerbe, einem Fach- und einem Supermarkt, einer Moschee sowie verschiedenen kulturellen und kulturwirtschaftlichen Nutzungen. Identifikationsstiftende und denkmalwerte Bauwerke, z.B. der Förderturm und die Hängebank über Schacht 9, bleiben dabei erhalten.

|

Ein Lüftermaschinengebäude der ehemaligen Zeche Consol wurde in Trägerschaft des Vereins »forum kunstverein't« zu einem Kinder- und Jugendtheater mit Restaurant und Café umgebaut. (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

|

Luftaufnahme der Evangelischen Gesamtschule mit den angrenzenden Wohnungsneubauprojekten »Solarsiedlung Bramkampstraße« und »Einfach und selber bauen« an der Laarstraße. Mit dem Neubau der Evangelischen Gesamtschule konnte ein in vielerlei Hinsicht zukunftsweisendes Projekt verwirklicht werden. (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

Das zweite Leitprojekt des Stadtteilprogramms ist der Neubau und Betrieb der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck. Mit dieser multikulturellen und ökologischen Schule wurde ein in mehrfacher Hinsicht innovatives Projekt realisiert. Der 1998 eröffnete Neubau - ein Projekt der IBA Emscher-Park - basiert auf einem architektonischen Konzept, das neueste ökologische Standards ebenso einbezieht wie die Öffnung der Schule für die Stadtteilbevölkerung. So dienen die Räumlichkeiten, die zum Teil unter Beteiligung der Kinder, Eltern und Lehrerschaft geplant und gebaut wurden, auch als kulturelles Zentrum und öffentliche Begegnungsstätte für den Stadtteil.

Im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Leitprojekten hatte die geplante Umgestaltung der Bismarckstraße im bisherigen Erneuerungsprozess nur eine nachgeordnete Bedeutung. Vorgesehen sind neben einer verkehrstechnischen Umgestaltung auch städtebauliche Maßnahmen, die eine Verbindung zwischen den bestehenden Quartieren und dem künftigen Ortsteilzentrum auf dem angrenzenden Zechengelände Consolidation schaffen sollen.

Neben den drei Leitprojekten besitzt die Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen des Stadtteilprogramms eine herausgehobene Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wurde 1998 im Rahmen eines Modellprojektes des Landes NRW das Büro für Wirtschaftsentwicklung (BfW) als eine Außenstelle des Amtes für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung eingerichtet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen neben der niedrig schwelligen Beratung und Unterstützung ansässiger Unternehmen - vor allem klein- und mittelständischer Einzelhandels-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe - die Förderung von Existenzgründungen sowie der Aufbau von sich langfristig selbst tragenden Netzwerken und Kooperationen der wirtschaftlichen Akteure.

5. Organisation und Management

|

Zentraler Akteur im Programmgebiet ist das im Mai 1995 als ortsnahe Anlaufund Koordinierungsstelle eingerichtete Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord. Träger der Einrichtung ist das Stadtplanungsamt. Damit wurde eine relativ verwaltungsnahe Lösung für die dezentrale Projektsteuerung gewählt, denkbar wäre schließlich auch eine Trägerschaft durch Wohlfahrtsverbände, Vereine oder andere nicht staatliche Organisationen. Bei der Trägerkonstruktion in Gelsenkirchen wurde gleichwohl darauf geachtet, dem Stadtteilbüro genügend Handlungsautonomie gegenüber den Ressorts der Regelverwaltung einzuräumen, damit Projekte und Ideen im Programmgebiet eigenständig und zeitnah umgesetzt werden können. Im Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen ist das Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord zudem durch ein sehr umfassendes Verständnis von Stadtteilmanagement geprägt, denn es kümmert sich neben der Vernetzung der lokalen Akteure und der Beteiligung der Bewohnerschaft auch um die Programmplanung, Projektentwicklung und -koordination sowie die Bewirtschaftung der öffentlichen Fördermittel. |

|

Das Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

Das Stadtteilbüro arbeitet im Verbund mit zwei weiteren im Programmgebiet tätigen intermediären Akteuren, dem Büro für Wirtschaftsentwicklung (BfW) und dem Projekt Julius B. (»Jung sein und leben in unserem Stadtteil Bismarck/ Schalke-Nord«), das vom Bauverein Falkenjugend e.V. getragen wird. Das Hauptaugenmerk von Julius B. liegt auf der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und der Vernetzung der sozial-integrativen Projekte des Stadtteilprogramms.

Für die gebietsbezogene Strategieplanung in der Verwaltungsspitze sind die jährlichen Projektsteuerungssitzungen von Bedeutung. Dort wird das Stadtteilprogramm zwischen Landes-, Regierungsbezirks- und Stadtebene abgestimmt. Darüber hinaus findet die verwaltungsinterne Abstimmung in einer einmal jährlich tagenden ämterübergreifenden Arbeitsgruppe statt. Alle das Stadtteilprogramm betreffenden Entscheidungen über Handlungsschwerpunkte, Projekte, Finanzen und Verträge werden vom Stadtteilbüro vorbereitet. Die Entscheidungen selbst werden je nach Bedeutung entweder vom zuständigen Dezernenten, vom Verwaltungsvorstand oder von den politischen Gremien der Stadt getroffen. Die jeweiligen Vorlagen zum Handlungskonzept (Förderanträge) werden einmal jährlich von der Bezirksvertretung und den Fachausschüssen des Rates vorberaten und anschließend vom Rat der Stadt beschlossen.

|

Das Stadtteilbüro Bismarck/ Schalke-Nord ist Dreh- und Angelpunkt der örtlichen Erneuerungsaktivitäten. (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

Auf Verwaltungsseite sind eine Reihe von Ämtern bzw. Fachbereichen in die Planung und Umsetzung des Stadtteilprogramms eingebunden (1). Zu nennen sind hier neben dem federführenden Stadtplanungsamt vor allem das Jugendamt und das Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (einschließlich der Koordinierungsstelle Beschäftigungsförderung). Hinzu kommen die Ämter für Kultur, Schulverwaltung, Liegenschaften, Grünflächen, Verkehr und Gesundheit, die ebenfalls als Projektentwickler/-träger, Bauherren oder Auftraggeber im Kontext der Erneuerung tätig sind. Darüber hinaus sind verschiedene Verwaltungsakteure je nach Zuständigkeit an themen-, zielgruppen- und quartierbezogenen Arbeitskreisen, Runden Tischen sowie an Projekt- und Baubesprechungen beteiligt. Diese Gesprächsrunden dienen unter anderem zur Abstimmung der verschiedenen Projekte und Maßnahmen mit Vertretern von Bewohnergruppen, Politik, Trägern und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen.

|

Organisation des Stadtteilprogramms (Quelle: Stadtteilbüro) |

Das zentrale gebietsbezogene Gremium, in dem sich die Verwaltung regelmäßig und themenübergreifend mit Stadtteilakteuren bespricht, ist der »Arbeitskreis Bismarck/Schalke-Nord«, der das Programm von Beginn an begleitet hat. In dieser etwa vierteljährlich unter Moderation des Stadtteilbüros tagenden Runde sind die freien Träger sozialer Arbeit, Vereine, Stadt- und Bezirksverordnete, die zuständigen Fachabteilungen der Verwaltung sowie weitere relevante Akteure und Institutionen aus den beiden Ortsteilen vertreten. Der Arbeitskreis dient vor allem dem Austausch von Informationen, z.B. über Projekte. Ebenso werden dort die jährlich neu zu beantragenden Stadtteilprogramme vorberaten.

6. Aktivierung, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Zu den wichtigsten Zielen des Stadtteilprogramms »Bismarck/Schalke-Nord« gehören die aktive Einbindung der örtlichen Bevölkerung in den Erneuerungsprozess und der Aufbau bewohner- und akteurgetragener Strukturen. Für die Organisation und Durchführung der verschiedenen Aktivierungs-, Beteiligungsund Vernetzungsmaßnahmen sowie der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit ist vorrangig das Stadtteilmanagement zuständig. Dabei lassen sich fünf konzeptionelle Bausteine unterscheiden:

- Organisationen mit einem stadtteilbezogenen Partizipations- und Vernetzungsansatz (vor allem Stadtteilbüro, Projekt Julius B., Büro für Wirtschaftsentwicklung)

- Aktivierung der Nachbarschaft (vor allem »Bewohnertreff Schalke-Nord«, Initiative und Begegnungsstätte »Lebendiger Haverkamp«, Öffnung von Tageseinrichtungen für Kinder)

- Einzelprojekte und Teilprogramme mit umfangreichen Mitwirkungsmöglichkeiten (vor allem Schulhofprogramm, Spielplatzprogramm)

- öffentliche Veranstaltungen mit Informations- und Anhörungscharakter (Bürgerversammlungen usw.)

- kooperative Netzwerke mit Aktivierungs- und Beteiligungsfunktionen (vor allem Arbeitskreis Bismarck/Schalke-Nord, Forum der Vereine bzw. Forum 2000)

Stellvertretend für die genannten Bausteine werden im Folgenden einige Partizipationsansätze vorgestellt, die für die Stadtteilentwicklung besonders bedeutsam sind.

Bereits 1995 startete in Bismarck/Schalke-Nord das damals bundesweit einzigartige Projekt »Öffnung von Tageseinrichtungen für Kinder«, mit dem das Ziel verfolgt wurde, die beteiligten Einrichtungen auch außerhalb der Regelzeiten zu öffnen und damit ein zusätzliches Raum-, Freizeit- und Bildungsangebot für die örtliche Bevölkerung zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden in drei städtischen Tageseinrichtungen zusätzliche Honorarkräfte eingestellt, die den Auftrag hatten, offene Nachbarschaftstreffs zu etablieren. In der Folgezeit sind in diesen Treffpunkten - mit jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und Nutzergruppen - zahlreiche bewohnerorientierte Aktivitäten entstanden (z.B. Gesprächskreise, Bastelgruppen, Türkischkurse usw.), sodass es gelungen ist, die drei Tageseinrichtungen als Orte der Kommunikation und selbst bestimmten Freizeitgestaltung für das nachbarschaftliche Umfeld zu öffnen. Inzwischen werden die Angebote ohne zusätzliches Personal weitgehend in Eigenregie fortgeführt.

|

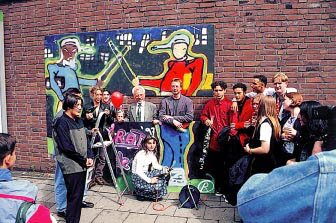

Die Beteiligungsaktionen im Rahmen eines Workshops und einer Spielplatzerneuerung im Stadtteil sind Beispiele für die zahlreichen Formen der Bewohnerbeteiligung in Bismarck/Schalke-Nord. (Bildquelle: Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord) |

|

Zu den bedeutenden beteiligungsorientierten Projekten gehört auch das »Schulhofprogramm«. Sein Ziel war es, die Hofflächen von sechs Schulen gestalterisch aufzuwerten und auf diesem Wege soziale Prozesse zu initiieren, die über die Schulen hinaus in den Stadtteil hineinwirken. Zu diesem Zweck wurde 1996 ein Landschaftsarchitekturbüro damit beauftragt, Schulkinder, Lehrerschaft und Eltern in die Planungs- und Baumaßnahmen einzubeziehen, in dem für jede Schule maßgeschneiderte Gestaltungspläne für die Flächen entwickelt und auf Schulfesten und anderen gemeinsamen Treffen zur Diskussion gestellt wurden. Von 1997 bis 1999 erfolgte dann der naturnahe Umbau der Schulhöfe mit integrierten Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Im Rahmen von Bau-, Pflanz- und Spielaktionen wurden die Kinder, Lehrer und Eltern auch in dieser Phase aktiv beteiligt.

Zu den wichtigsten bewohnergetragenen Strukturen im Programmgebiet zählt der Dachverein »Forum 2000 Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord e.V.«, der im Jahr 2000 aus dem informellen Netzwerk »Forum der Vereine« hervorgegangen ist. Hauptziel des Forums ist es, die Zusammenarbeit der örtlichen Vereine und Initiativen langfristig zu sichern und auszubauen. Zu den Aufgaben des Forums gehört es, stadtteilbezogene Veranstaltungen und Aktionen durchzuführen, die örtlichen Vereine, Initiativen und Bewohnergruppen zu vernetzen und die Interessen der beiden Ortsteile in die Öffentlichkeit zu transportieren und gegenüber der Stadt aktiv zu vertreten. Das Forum, dem bis Februar 2001 bereits 22 Vereine beigetreten waren, wird gegenwärtig noch vom Stadtteilbüro und von Julius B. organisatorisch unterstützt, soll jedoch zukünftig auf eigenen Beinen stehen.

Zu den bewohnergetragenen Aktivitäten, die den positiven Stimmungswandel im Programmgebiet anschaulich verdeutlichen, zählen zwei große Stadtteilfeste, die seit 1996 bzw. 1997 alljährlich auf dem Bürgerplatz im Ortsteil Bismarck ausgerichtet werden: der »Internationale Weihnachtsmarkt« und die »Bürgerplatzparty« im Spätsommer. Ziel der beiden Veranstaltungen ist es unter anderem, die Stadtteilidentität zu stärken und Strukturen bürgerschaftlicher Selbstorganisation zu fördern. Für die Planung und Durchführung der Feste ist das Forum 2000 verantwortlich. Unterstützt durch das Stadtteilbüro und Julius B. sowie durch örtliche Einrichtungen organisieren die Forumsmitglieder dabei ein umfangreiches Animations- und Unterhaltungsprogramm, das durchschnittlich 4 000 bis 5 000 Bewohnerinnen und Bewohner aus beiden Ortsteilen erreicht.

7. |

Fazit: Die erfolgreiche Entwicklung in Bismarck/ Schalke-Nord verstetigen!

|

In den vergangenen Jahren ist es in Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord gelungen, die örtlichen Lebensverhältnisse mithilfe von zahlreichen Maßnahmen und Projekten spürbar zu verbessern und neue Perspektiven für die dort lebenden Menschen zu schaffen. Wesentliche konzeptionelle und finanzielle Grundlagen für diese Erneuerungsaktivitäten bieten das NRW-Handlungsprogramm »Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf« und - seit 1999 - auch »Die Soziale Stadt«. Zudem ist es gelungen, in erheblichem Maß auch privates Kapital in die Stadtteilentwicklung einfließen zu lassen: Hier sind z.B. die umfangreichen Investitionen im Wohnungsneubau sowie für das Haus- und Hofflächenprogramm zu nennen. In besonderem Maße beruhen die Erfolge zudem auf dem Engagement und der Kooperationsbereitschaft der lokalen Akteure aus Vereinen, Verbänden, Initiativen, freien Trägern, Verwaltung, öffentlichen Einrichtungen, Kirchengemeinden und Politik. Die Mehrzahl der Aktivitäten, die während der letzten Jahre verwirklicht werden konnten, wäre ohne den Einsatz dieser haupt- und ehrenamtlich Tätigen nicht möglich gewesen.

Bei aller berechtigten Zufriedenheit mit dem Erreichten ist jedoch noch nicht sicher, ob die positiven Entwicklungen auch längerfristig Bestand haben werden. Dies gilt umso mehr, als die Bundes- und Landesförderung für das Stadtteilprogramm aller Voraussicht nach 2004 auslaufen und die zur Verfügung stehenden Fördermittel bis dahin kontinuierlich zurückgefahren werden. Deshalb sollten die verbleibenden Programmjahre vorrangig dazu genutzt werden, politische und organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Qualitäten und Erfolge des Erneuerungsprozesses auch nach dem Ausscheiden aus den staatlichen Programmen nachhaltig gesichert werden können. In diesem Zusammenhang ist eine Reihe von wichtigen Fragen zu klären:

- Welche Ziele und Leitbilder werden für die Entwicklung von Bismarck/Schalke-Nord jenseits des Stadtteilprogramms gesehen? (»Entwicklungsperspektiven«)

- Wie lassen sich die bewohnergetragenen Strukturen so stärken, dass wichtige stadtteilbezogene Aktivitäten langfristig von Bewohnergruppen übernommen werden? (»Empowerment«)

- Wie kann es gelingen, die Ressourcen der Regelverwaltung gezielter als bislang zur Stabilisierung und Entwicklung von Bismarck/Schalke-Nord (und anderer benachteiligter Stadtgebiete) zu nutzen? »Raumorientierung des Verwaltungshandelns«)

- Welche Aktivitäten/Funktionen des Stadtteilmanagements sollten auch nach dem Ende des Stadtteilprogramms aufrecht erhalten werden, um den Erneuerungsprozess zu verstetigen? Welche Organisations- und Finanzierungsformen sind hier denkbar? (»Nachbetreuung des Programmgebietes«)

- Welche Erfahrungen aus Bismarck/Schalke-Nord sollten für künftige Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen genutzt werden? (»Erfahrungstransfer«)

Unabhängig von den konkreten Antworten auf diese Fragen muss es in Bismarck/Schalke-Nord - wie auch in den anderen »Stadtteilen mit besonderem Erneuerungs- bzw. Entwicklungsbedarf« - zudem darum gehen, den Ansatz der integrierten Stadtteilentwicklung in den nächsten Jahren aus dem exotischen Zustand eines »Sonderprojekts« in ein dauerhaftes, prioritäres und gesamtstädtisch angelegtes Handlungsfeld von Politik und Verwaltung zu überführen. Nur so kann es gelingen, die gesellschaftliche Integration aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner zu gewährleisten und die soziale und räumliche Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen zu verhindern.

Anmerkung

(1) Am 1.4.2001 begann mit einer Start- und Erprobungsphase die Vorbereitung auf eine Verwaltungsreform in Gelsenkirchen. Im Zuge der Einführung des »Neuen Steuerungsmodells« erfolgt eine Umstrukturierung von Dezernaten und Ämtern in Vorstandsbereiche, Fachbereiche und Referate. Zur besseren Verständlichkeit werden in diesem Beitrag noch die gewohnten Bezeichnungen »Dezernate« und »Ämter« verwendet. ![]()

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005