soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Verfahren von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung

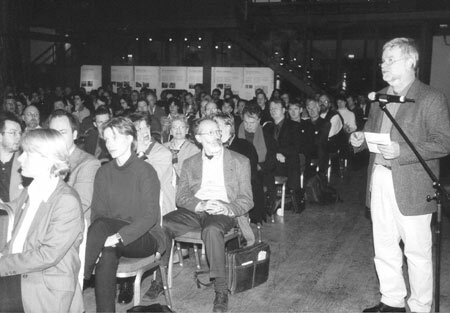

Podiums- und Plenumsdiskussion

Robert Sander, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin

Robert Sander, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin

Die Bedeutung von Integrierten Handlungskonzepten für die Umsetzung des Programms "Soziale Stadt" ist im bisherigen Verlauf des Impulskongresses mehrfach betont und herausgearbeitet worden. In zwölf Arbeitsgruppen sind Einzelaspekte zu Inhalten, Verfahren und zur Umsetzung dieser Handlungskonzepte diskutiert worden. Die wichtigsten Ergebnisse sollen in den folgenden beiden Podien vorgestellt und Nachfragen hierzu gestellt werden. In diesem Podium geht es vorrangig um die Beteiligung der unterschiedlichen Akteure an der Erstellung und Umsetzung integrierter Handlungskonzepte. Wie sind die Akteure eingebunden? Welche Rolle können/sollen sie spielen? Wie weit gelingt es überhaupt, sie einzubinden? Welche Probleme stellen sich in diesem Aktivierungsprozess und wie können sie gelöst werden? Dies etwa sollte der Fragenhintergrund für die Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen sein.

Die Bedeutung von Integrierten Handlungskonzepten für die Umsetzung des Programms "Soziale Stadt" ist im bisherigen Verlauf des Impulskongresses mehrfach betont und herausgearbeitet worden. In zwölf Arbeitsgruppen sind Einzelaspekte zu Inhalten, Verfahren und zur Umsetzung dieser Handlungskonzepte diskutiert worden. Die wichtigsten Ergebnisse sollen in den folgenden beiden Podien vorgestellt und Nachfragen hierzu gestellt werden. In diesem Podium geht es vorrangig um die Beteiligung der unterschiedlichen Akteure an der Erstellung und Umsetzung integrierter Handlungskonzepte. Wie sind die Akteure eingebunden? Welche Rolle können/sollen sie spielen? Wie weit gelingt es überhaupt, sie einzubinden? Welche Probleme stellen sich in diesem Aktivierungsprozess und wie können sie gelöst werden? Dies etwa sollte der Fragenhintergrund für die Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen sein.

Die Berichterstattung beginnt mit Frau Dr. Ingeborg Beer, Planungsbüro "Stadtplanung + Sozialplanung", Berlin über die Arbeitsgruppe 1 "Bewohnerbeteiligung bei der Entwicklung von Integrierten Handlungskonzepten".

Ingeborg Beer, Stadtforschung + Sozialplanung, Berlin

Ingeborg Beer, Stadtforschung + Sozialplanung, Berlin

Trotz unterschiedlichem Erfahrungsstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, differierenden Startbedingungen und Anforderungen von Seiten der Kommunen und Länder waren sich alle einig: Bewohnerbeteiligung ist elementarer Anspruch und zentrales Ziel der "Sozialen Stadt". Qualität und Erfolg Integrierter Handlungskonzepte müssen sich hieran messen lassen.

Trotz unterschiedlichem Erfahrungsstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, differierenden Startbedingungen und Anforderungen von Seiten der Kommunen und Länder waren sich alle einig: Bewohnerbeteiligung ist elementarer Anspruch und zentrales Ziel der "Sozialen Stadt". Qualität und Erfolg Integrierter Handlungskonzepte müssen sich hieran messen lassen.

Zunächst wurde es für wichtig erachtet, dass Chancen und Reichweite der Mitwirkung konkret abgesteckt, Entscheidungs- und Handlungsspielräume definiert sind. So gibt es Quartiere, in denen Integrierte Handlungskonzepte zur zügigen Sicherung von Fördermitteln zunächst ohne Bewohnerinnen und Bewohner erarbeitet ("fördertechnischer Zugang"), Groß- und Schlüsselprojekte bereits im Vorfeld festgelegt werden. In diesen Fällen wird "Beteiligung" vor allem Information bedeuten, wird es auf gemeinsame Schritte der Aneignung ankommen. Andere beginnen die sozialräumliche Bestandsaufnahme (Schwächen, Stärken des Gebiets) gemeinsam mit der Bewohnerschaft, greifen deren Projektideen und Engagement von vornherein auf, erarbeiten auch (Teil-)Inhalte des Integrierten Handlungskonzepts gemeinsam.

Um keine falschen Erwartungen zu schüren, sollte Klarheit zu folgenden Fragen bestehen: Worüber können Bewohnerinnen und Bewohner (noch) entscheiden, wobei mitwirken, selbst aktiv sein? Welche Aufgaben und Rechte haben sie? Wie lang- oder kurzfristig sind die Prozesse angelegt? Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung? Wie ernst werden ihre Beiträge von Politik und Verwaltung genommen?

Erfahrungen zeigen, dass Beteiligung vor allem dann erfolgreich ist, wenn die Themen der Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt stehen, wenn für sie deutlich ist: "da hab ich was davon", wenn es um "kleine" und zügig zu realisierende Projekte geht. Sie gilt es ernst zu nehmen, zur Diskussion zu stellen, umzusetzen - auch wenn manch eine Maßnahme den Ansprüchen der Quartiersmanager nicht genügen mag. In der Fortschreibungsphase können diese Erfahrungen dann ausgewertet werden, sollte die Orientierung an Projekten abnehmen und eine "projekte-unspezifische Beteiligung" an Bedeutung gewinnen.

Es wurde von vielfältigen Beteiligungsmethoden berichtet, insbesondere in der ersten Phase werden sie als "Angebote" formuliert. Häufig wird die Erarbeitung Integrierter Handlungskonzepte mit Multiplikatoren gestartet (Schulen, Kirchen, Verbänden, Vereinen), werden Expertengespräche geführt, entstehen Arbeitskreise zu Themen oder Teilbereichen eines Stadtteils, wobei von Anfang an darauf geachtet werden sollte, wer im Quartier langfristig eine selbsttragende Funktion übernehmen kann. Deutlich schwieriger ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner selbst in Bestandsaufnahme (Stärken, Schwächen) und Projektentwicklung einzubeziehen sowie niederschwellige Beteiligungsformen zu finden. Dabei wurde unter anderem auf folgende Instrumente verwiesen: "Aktivierende Befragung", "Aufsuchende Arbeit" und Hausbesuche, "Planungszelle", "Zukunftswerkstatt".

Schwierigkeiten und Hemmnisse betreffen unterschiedliche Ebenen, reichen von der "Förderlogik" über hohe Ansprüche und Zeitdruck vor Ort bis hin zur gesamtgesellschaftlich zu wenig verbreiteten "Mitwirkungs- und Kooperationskultur". So geben Förderprogramme inhaltlich wie zeitlich oft wenig Spielraum. Zwischen Projektidee und Realisierung liegen lange Zeiträume, sodass sich Enttäuschung und Frustration bei den Bewohnerinnen und Bewohnern einstellen. Zwar werden Aktionsfonds als notwendige Voraussetzung gesehen, um hier Abhilfe zu schaffen - doch nicht in allen Ländern sind sie auch tatsächlich vorgesehen. In der Anfangsphase stehen alle Akteure unter hohem zeitlichem Druck, die Gefahr der Addition (statt Integration) von Projekten ist groß. Das Ziel, selbsttragende Strukturen zu fördern, tritt häufig wieder zugunsten der "Das machen wir für euch"-Mentalität zurück, Empowerment erscheint wieder als utopisches Ziel. Es fehlen Freiräume, Politik und Verwaltung können Verantwortungen nicht abgeben, zielgruppenspezifische Beteiligungsformen stoßen oft auf wenig Akzeptanz; für sie stehen meist nur unzureichende personelle oder räumliche Ressourcen bereit.

Dennoch werden insbesondere auf Basis längerer Erfahrungen mit Bewohnerbeteiligung bei Integrierten Handlungskonzepten - wie in Nordrhein-Westfalen - weiterreichende Ziele diskutiert und anvisiert: z.B. Beteiligung und Mitwirkung nicht nur in "Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf", sondern als Normalität und Standard; aktive und eigenverantwortliche Bewohnerinnen und Bewohner im gesamten städtischen Leben; partnerschaftliche Beziehungen zwischen Politik, Verwaltung und Bewohnerschaft sowie finanzielle Budgets für die unterschiedlichen Quartiere.

|

Renate Kiefer, Gemeinderätin, Freiburg

Renate Kiefer, Gemeinderätin, Freiburg

Die Ergebnisse der AG 2 können in vier Punkten zusammengefasst werden:

Die Ergebnisse der AG 2 können in vier Punkten zusammengefasst werden:

1. Die Einbindung der Politik ist für eine erfolgreiche Umsetzung des Programms notwendig und unerlässlich. Aber: Politiker reden viel - und andere tot. Gemeinderätinnen und -räte können aufgrund ihrer Belastungen nicht in allen Gruppierungen und auf allen Ebenen dabei sein. Es wurde auch diskutiert - und dies gar nicht negativ -, dass die Eitelkeit der Politikerinnen und Politiker sich durchaus positiv auswirken kann in der Durchsetzung von Projekten, die sie dann quasi als ihre Arbeit verkaufen können, was ja nicht unbedingt negativ sein muss.

2. Neue Beteiligungs- und Kommunikationsstrukturen sind erforderlich, um die weit verbreitete Politikverdrossenheit zu überwinden. Werkstätten und Ähnliches können hier sinnvoll sein. Auch die Einrichtung von Verfügungsfonds, wie sie wohl inzwischen überall bestehen, ist wichtig. Diese sind sicher sinnvoll, um auch mal kurzfristig zu zeigen, es passiert etwas. Nur: der Verfügungsfonds hat offensichtlich zwei Haken, zum einen, dass die Mittel nicht immer in einem Sinne verwendet werden, der förderungsfähig ist, sodass es zu Konflikten bei der Abrechnung kommen kann. Der zweite Konflikt besteht darin, dass es Eifersüchteleien gibt innerhalb des Stadtteils oder innerhalb der Stadt hinsichtlich der Bezuschussung von Projekten für andere. Da werden sich Politik und Verwaltung Gedanken machen müssen, wie der Verfügungsfonds, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist, sinnvoll eingesetzt wird.

3. Politik ist gefordert, Kooperationspartner für alle Bevölkerungsgruppen zu sein. Und dies in Soziale Stadt-Gebieten, in denen die Bevölkerungszusammensetzung, wie wir alle wissen, kompliziert ist. Es gibt viele Menschen, die nicht gewohnt sind, sich zu äußern, die nicht gewohnt sind, politisch zu agieren. Ich nenne nur das Stichwort Migrantinnen und Migranten. Wir wollen ja mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen - und nicht nur mit Funktionären. Das ist sicher eine schwierige Aufgabe, aber hier ist auch die Politik gefordert, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Menschen mit diesem "Handikap" in die Diskussion eingebunden werden können. Wir sind der Überzeugung, dass es nicht dazu führen darf, durch das Programm Soziale Stadt Menschen aus Stadtteilen zu vertreiben, indem diese von bestimmten Menschengruppen "saniert" werden und sich damit die Probleme nur in andere Gebiete verschieben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Deshalb ist dieser Punkt ganz wichtig: Einbindung von Menschen, die eben andere Formen der Kommunikation haben als sich zu Wort zu melden und politisch zu agieren.

4. Engagement wertet das Gebiet und die Akteure auf. Das heißt, Menschen fühlen sich von den Politikern ernst genommen, fühlen sich bestätigt in ihren Wünschen und Möglichkeiten. Es muss allerdings auch sein, dass Erfolge dann sichtbar werden. Schon mehrfach ist der Verfügungsfonds genannt worden. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass mit diesem Verfügungsfonds auch kleine Dinge in Gang gesetzt werden, die dann von der Politik transportiert werden; auf diese Weise wird Politik auch wieder greifbar für die Menschen. Ich habe schon die zeitliche Belastung der Gemeinderäte genannt, dies ist sicher ein Problem. Es gibt auch da schon negative Erfahrungen. In der AG wurde das Beispiel Schwerin diskutiert, wo nicht zu viel, sondern zu wenig Politik präsent ist. Das ist sicher eine Sache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wir haben als Fazit gezogen, dass Kooperation zwischen Verwaltung und Vor-Ort-Akteuren, das Gewinnen von Mitstreitern auf all diesen Ebenen Grundvoraussetzung ist für das Gelingen des Programms Soziale Stadt. Es geht nicht um Geld allein, es geht auch um ein Miteinander und um den Konsens zwischen allen Beteiligten.

Heike Herrmann, TU Hamburg-Harburg

Ich habe einen Kommentar zu beiden Beiträgen. Wenn wir von der Beteiligung der Bewohner an der Erarbeitung der Integrierten Handlungskonzepte sprechen, dann geht es nicht nur darum, eine Aneinanderreihung von Projekten zu erstellen, sondern man muss auch berücksichtigen, dass man reichlich viel von den Bewohnern verlangt. Die sollen nämlich nicht nur ihre Probleme beschreiben und hierfür Lösungswege aufzeigen, sondern auch noch an den Handlungskonzepten - quasi konzeptionell - mitarbeiten. Sie sollen die Strategien entwickeln, die dann von der Politik aufgenommen werden können. Ich weiß nicht, ob sich das jeder richtig vorstellen kann, was dies heißt. Wir haben an der TU sehr viele Planer, die dort studieren. Es ist ganz einfach, sie dazu zu bringen, eine Analyse ihrer Situation zu liefern, es ist aber schwierig, den Schritt in die konzeptionelle Arbeit zu tun. Dies als Anmerkung dazu, dass es etwas anderes ist, ein Konzept und eine Strategie zu entwickeln als die Situation zu beschreiben. Es ist mir auch klar, dass dann natürlich das Quartiersmanagement gefragt ist. Noch eine ganz kurze Bemerkung zur politischen Teilhabe. Was hier vergessen wird, ist die politische Teilhabe von Menschen, die ansonsten - außerhalb der Sozialen Stadt - überhaupt keine Möglichkeit haben, politisch zu arbeiten, die z.B. keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. In den Gebieten sagen mir sehr oft Menschen: Das ist für mich die einzige Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen, weil ich ja nicht einmal wählen gehen kann. Die Politiker, die für meinen Stadtteil zuständig sind, sind nicht von mir gewählte Politiker.

Ich habe einen Kommentar zu beiden Beiträgen. Wenn wir von der Beteiligung der Bewohner an der Erarbeitung der Integrierten Handlungskonzepte sprechen, dann geht es nicht nur darum, eine Aneinanderreihung von Projekten zu erstellen, sondern man muss auch berücksichtigen, dass man reichlich viel von den Bewohnern verlangt. Die sollen nämlich nicht nur ihre Probleme beschreiben und hierfür Lösungswege aufzeigen, sondern auch noch an den Handlungskonzepten - quasi konzeptionell - mitarbeiten. Sie sollen die Strategien entwickeln, die dann von der Politik aufgenommen werden können. Ich weiß nicht, ob sich das jeder richtig vorstellen kann, was dies heißt. Wir haben an der TU sehr viele Planer, die dort studieren. Es ist ganz einfach, sie dazu zu bringen, eine Analyse ihrer Situation zu liefern, es ist aber schwierig, den Schritt in die konzeptionelle Arbeit zu tun. Dies als Anmerkung dazu, dass es etwas anderes ist, ein Konzept und eine Strategie zu entwickeln als die Situation zu beschreiben. Es ist mir auch klar, dass dann natürlich das Quartiersmanagement gefragt ist. Noch eine ganz kurze Bemerkung zur politischen Teilhabe. Was hier vergessen wird, ist die politische Teilhabe von Menschen, die ansonsten - außerhalb der Sozialen Stadt - überhaupt keine Möglichkeit haben, politisch zu arbeiten, die z.B. keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. In den Gebieten sagen mir sehr oft Menschen: Das ist für mich die einzige Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen, weil ich ja nicht einmal wählen gehen kann. Die Politiker, die für meinen Stadtteil zuständig sind, sind nicht von mir gewählte Politiker.

Wolfram Schneider, Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Bismarck und Schalke-Nord

Die Kommunen stellen Anträge, um an Fördermittel zu kommen. Dies bedeutet in meinen Augen: Zunächst müssen in der Kommune dezernatsübergreifend Vorstellungen entwickelt werden, was integriert und wie es in einem einfachen ersten Entwurf behandelt werden soll, der dann die Basis ist, um ihn mit den Bürgern weiterzuentwickeln, zu verändern und der Situation anzupassen. Im Moment, so mein Eindruck, reden zwar alle über das Integrierte Handlungskonzept, aber keiner weiß genau, was es ist, und keiner weiß auch, wer eigentlich zuständig ist. Dann wird das Ganze an die Gemeinwesenarbeiter oder an die Quartiersmanager delegiert - und die sind überfordert, weil die Bürger so schnell gar nicht mitkommen. Es müsste stärker herausgearbeitet werden, wer am Anfang die Verantwortung dafür hat, dass das Programm auf den Weg kommt.

Die Kommunen stellen Anträge, um an Fördermittel zu kommen. Dies bedeutet in meinen Augen: Zunächst müssen in der Kommune dezernatsübergreifend Vorstellungen entwickelt werden, was integriert und wie es in einem einfachen ersten Entwurf behandelt werden soll, der dann die Basis ist, um ihn mit den Bürgern weiterzuentwickeln, zu verändern und der Situation anzupassen. Im Moment, so mein Eindruck, reden zwar alle über das Integrierte Handlungskonzept, aber keiner weiß genau, was es ist, und keiner weiß auch, wer eigentlich zuständig ist. Dann wird das Ganze an die Gemeinwesenarbeiter oder an die Quartiersmanager delegiert - und die sind überfordert, weil die Bürger so schnell gar nicht mitkommen. Es müsste stärker herausgearbeitet werden, wer am Anfang die Verantwortung dafür hat, dass das Programm auf den Weg kommt.

Robert Sander

|

Wolfram Schneider

Ich habe bei Frau Kiefers Zusammenfassung der Arbeitsgruppendiskussion ein Thema vermisst: das Verhältnis von örtlichen Foren, Arbeitskreisen und Gremien, die aus den Bewohnern und den Akteuren vor Ort gebildet werden und auch über Projekte reden, zu den örtlichen Gremien. Dies wird in den Städten völlig unterschiedlich gehandhabt, also die Frage, wie viel Eigenständigkeit, Kompetenz, auch über Mittelentscheidungen, den örtlichen Gremien gegeben wird. Die örtlichen politischen Gremien behalten sich doch das Entscheidungsrecht vor. Wir haben dies bei uns, gerade in der Anfangsphase, sehr kontrovers diskutiert. Ist das auch in der AG thematisiert worden? Und wie stehen Sie dazu?

Sprecherin aus der AG

Wir haben das thematisiert, sind aber dann an dem Punkt stecken geblieben sind, wo es um ganz unterschiedliche Modelle in den einzelnen Städten ging. Es gibt Städte, die eine Budgetierung für die Bezirksausschüsse haben, über die auch die Bezirksausschüsse befinden können. Das ist aber offensichtlich die Ausnahme. Ich kann jedoch nur von dem berichten, was an Städten und an Modellen in der AG vertreten war. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze, die auch mit den unterschiedlichen Kommunalstrukturen zusammenhängen. In München, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es solche Budgets, in Stuttgart haben die Bezirksausschüsse keine solchen Kompetenzen. Man kann da keine pauschale Antwort geben. Wichtig ist natürlich, dass es eine Einbindung auf allen Ebenen geben muss. In welcher Form, ist wirklich von Ort zu Ort verschieben. In Baden-Württemberg sind wir noch ganz am Anfang des Prozesses. Ich denke, Nordrhein-Westfalen hat dadurch, dass es schon ein Vorprogramm vor der "Sozialen Stadt" gab, einen Riesenvorsprung gegenüber den anderen Ländern, die jetzt erst mit solchen Ansätzen anfangen.

Stefan Geiss, empirica Berlin

Ich würde gern zwei Aspekte in die Diskussion einbringen. Erstens: ich denke, es ist allen klar, dass so ein Handlungskonzept nicht ein statisches abgeschlossenes Ganzes sein kann, sondern mehrere Stufen hat. Eine der ersten und möglicherweise auch eine der wichtigsten Stufen ist die Phase, in der tatsächlich ein Konsens erzielt wird über die zentralen Probleme und damit auch die zentralen Ansatzpunkte für das Handeln in den Stadtteilen. Dies ist sicher eine Phase, in der die Einbindung von Bewohnermeinungen, in welcher Weise auch immer, ganz wichtig ist. Ich würde allerdings aus der Erfahrung oder aus den Handlungskonzepten, die ich kenne, vorsichtig sein zu sagen, ein Handlungskonzept muss immer und ausschließlich von unten erstellt werden. Wir kommen hierauf sicher noch bei den zentralen Handlungspunkten. Es gibt die Erfahrung, dass ganz wichtige Themen, wie z.B. Bildung, Ausbildung, Integration in den Arbeitsmarkt, dann in den Handlungskonzepten unterrepräsentiert sind, wenn diese sehr hautnah an den spürbaren Problemen der Bewohnerschaft entwickeln werden.

Ich würde gern zwei Aspekte in die Diskussion einbringen. Erstens: ich denke, es ist allen klar, dass so ein Handlungskonzept nicht ein statisches abgeschlossenes Ganzes sein kann, sondern mehrere Stufen hat. Eine der ersten und möglicherweise auch eine der wichtigsten Stufen ist die Phase, in der tatsächlich ein Konsens erzielt wird über die zentralen Probleme und damit auch die zentralen Ansatzpunkte für das Handeln in den Stadtteilen. Dies ist sicher eine Phase, in der die Einbindung von Bewohnermeinungen, in welcher Weise auch immer, ganz wichtig ist. Ich würde allerdings aus der Erfahrung oder aus den Handlungskonzepten, die ich kenne, vorsichtig sein zu sagen, ein Handlungskonzept muss immer und ausschließlich von unten erstellt werden. Wir kommen hierauf sicher noch bei den zentralen Handlungspunkten. Es gibt die Erfahrung, dass ganz wichtige Themen, wie z.B. Bildung, Ausbildung, Integration in den Arbeitsmarkt, dann in den Handlungskonzepten unterrepräsentiert sind, wenn diese sehr hautnah an den spürbaren Problemen der Bewohnerschaft entwickeln werden.

Zweitens: die Einbindung in die Politik ist sicherlich sehr abhängig davon, mit welcher Gemeindegröße wir es zu tun haben und auch davon, welche Nähe zwischen politischen Akteuren, Stadtteilgruppen, anderen Akteuren im Gebiet, Kirchen usw. besteht. Es ist ein großer Unterschied, ob wir über eine Kleinstadt reden, in der sich alle kennen, in der die Informationswege sehr kurz sind, oder ob wir es mit einer Großstadt zu tun haben. In letzterem Fall bedarf es möglicherweise einer stärkeren strukturellen Vorgabe, auch einer stärkeren Institutionalisierung, als dies in Kleinstädten, die besser funktionieren, erforderlich ist.

Jürgen Solms, Umweltbundesamt

Mir ist bei der Diskussion aufgefallen, dass es offensichtlich keine klare Vorstellung gibt, welche Leitvorstellungen die Beteiligten in den Prozess einbringen. Also: wohin möchte ich meinen Stadtteil entwickeln? Möchte ich - grob gesagt - aus Berlin Marzahn gerne Berlin Dahlem machen? Oder habe ich andere spezifische Vorstellungen, was am Ende herauskommen soll? Hierüber würde mich noch ein bisschen Praxis-Rückmeldung interessieren. Wie stark ist eigentlich bei der Beteiligung von unten und von oben klar, wohin dieses Schiff fahren soll?

Georg Pepping, Psychologisches Institut, Stadt Essen, Essen-Altendorf

Altendorf ist ein Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf. Von daher habe ich auch Erfahrungen mit vielem, über das heute gesprochen wird. Zu dem zentralen Begriff des Integrierten Handlungskonzepts möchte ich einen kurzen Kommentar abgeben. Ich betrachte mich in meiner Funktion als jemand, der an der Basis arbeitet und bin mit einer gewissen Skepsis gegenüber der abstrakten Sprache der Planer ausgestattet - und sehe mich auch heute wieder darin bestätigt. Eben sagte jemand, keiner wisse, was ein Integriertes Handlungskonzept überhaupt ist. Ich zähle ich mich dazu, und zwar auch deshalb, weil ich den Begriff eigentlich für nicht geeignet halte. Er suggeriert, dass es ein gemeinsames Handlungsmuster für alle Beteiligten gibt, nach dem die konkrete Arbeit ausgerichtet wird. Das ist aber einfach nicht vorhanden. Es wird dabei z.B. nicht berücksichtigt, dass es nach wie vor sinnvolle fachliche Spezialisierungen gibt, die - zugegeben - vielleicht neu zugeschnitten werden müssen aufgrund der notwendigen Abstimmung und Kooperation. Insofern finde ich diesen Begriff zu abstrakt und zu abgehoben. Ich denke, es geht sehr viel genauer um die Umsetzung in die konkreten Aufgaben, in die konkreten Handlungsfelder. Dies ist übrigens keine rein abstrakte Angelegenheit. In Altendorf gibt es z.B. den für mich etwas irritierenden Sachverhalt, dass jetzt meines Erachtens aufgrund der Diskussion geplant wird, einen Quartiersmanager einzusetzen; dafür wird aber ein Sozialarbeiter, der bisher vor Ort gearbeitet hat, abgezogen. Was der Quartiersmanager dann tut, auf welcher Ebene er über uns schwebt, möchte ich erst einmal sehen. Für mich konkretisiert sich hier dieses Dilemma zwischen einer etwas abgehobenen Sprache und Planung einerseits und dem, was vor Ort abläuft, andererseits.

Malte Krugmann, Senatskanzlei Hamburg

Aus Sicht der Verwaltung und der Politik sind Handlungskonzepte sicherlich notwendig, aber sie sind eben auch Instrumente der Verwaltung. Mich überrascht eigentlich doch ein bisschen die Selbstverständlichkeit, mit der diese Notwendigkeit hier unterstellt wird. Denn zumindest aus der Erfahrung, wie wir sie in Hamburg gemacht haben und wie ich sie auch aus Berlin kenne, stehen Handlungskonzepte und deren Erstellung ja zumindest in drei Aspekten doch in einem deutlichen Widerspruch zu den sonstigen Ansprüchen integrativen Handelns in den sozial benachteiligten Stadtteilen. Erstens stehen sie in einem gewissen Widerspruch zu dem Anspruch der Beteiligung. In der Regel ist es so, dass die Handlungskonzepte vorgelegt werden müssen und politisch beschlossen werden sollen, bevor die Bevölkerung tatsächlich in den Gebieten adäquat beteiligt werden kann. Zweitens: der gesamte Prozess der Erstellung, dann der Durchlauf und die Durcharbeitung in der Verwaltung, nachher auch das Prozedere bei der politischen Beschlussfassung ist in der Regel mit außerordentlicher Bürokratie verbunden. Das widerspricht den Prozessen, die wir vor Ort in Gang setzen wollen. Drittens ist, trotz aller Ansprüche auf Fortschreibungen, in den Quartiersentwicklungskonzepten aus meiner Sicht auch insofern ein gewisser Widerspruch enthalten, als die Prozesse, die wir in den Stadtteilen in Gang bringen wollen, eigentlich offene Prozesse sind, die wir aber mit den Quartiersentwicklungskonzepten - ich sage es einmal ganz deutlich - hinterrücks auch wieder "zumachen". Ich will also die Selbstverständlichkeit, mit der hier die Notwendigkeit Integrierter Konzepte unterstellt wird, etwas infrage stellen. Es ist unerlässlich, sich über die Funktionen der Quartiersentwicklungskonzepte sehr klar Rechenschaft abzulegen. In einem zweiten Schritt muss deutlich gemacht werden, was in diesen Konzepten tatsächlich alles drinstehen soll. Ich bin überhaupt noch nicht sicher, ob es nicht auch mit Rahmen setzenden Vorgaben und Leitzielen auf Programmebene getan sein kann. Wir haben in Hamburg diesbezüglich Erfahrungen gemacht, die keineswegs im Chaos endeten.

Noch eine Nachfrage zu den Aussagen von Frau Kiefer: Sie haben gesagt, die Verwaltung oder, genauer, die Vertreter aus der Verwaltung in Ihrer Arbeitsgruppe hätten Angst vor der Politik artikuliert. Wir kommen später noch etwas genauer zu dem Verhältnis von Verwaltung und Politik. Aber ich habe an dieser Stelle doch die Frage, ob denn nicht auch das Umgekehrte thematisiert worden ist: dass die Politik Angst vor der Verwaltung hat. Politische Beschlüsse alleine sind noch keine Garantie dafür, dass auch wirklich das passiert, was die Politik will. Die Verwaltung kann sich auch mächtig querlegen und politische Beschlüsse langfristig unterlaufen.

Lale Arslanbenzer , Stadtteilmanagerin Dinslaken-Lohberg

Ich möchte noch einmal auf das wichtige Thema Beteiligung zurückkommen. Seit gestern wird bei jedem Wortbeitrag immer wieder das Thema Beteiligung angesprochen. In Gruppen arbeiten, das ist auch eines der wichtigen Themen gewesen. In unserer Arbeit im Stadtteil Dinslaken-Lohberg ist Beteiligung auch eine unserer wichtigsten Querschnittsaufgaben. Wir alle wissen, dass das sehr schwer zu realisieren ist. Es ist noch einmal schwerer, Migranten in diesen Stadtteilen zu beteiligen. Wenn ich mich in diesem Saal so umschaue, sehe ich hier auf unserer Ebene, auf Stadtteilmanagement-Ebene, sehr wenige Migranten. Meine Überzeugung aus meiner achtjährigen Arbeit in diesem Stadtteil ist, dass Beteiligung schwer und kompliziert ist, dass die Menschen aber dann mitmachen, wenn sie sich vertreten fühlen, wenn sie das Thema verstanden haben oder sich verstanden fühlen und wenn Menschen, die diese Arbeit machen, Zugang zu diesen Gruppen finden. Das ist mit allen so genannten Randgruppen so. Die Diskussion kennen wir auch aus Frauenbewegungen. Ich vermisse in den Papieren sehr häufig ernstzunehmende Konzepte, wie Migranten, die zu 20 und 30 Prozent, teilweise auch zu 70 Prozent in diesen Stadtteilen vertreten sind, wirklich zu beteiligen sind.

Ich möchte noch einmal auf das wichtige Thema Beteiligung zurückkommen. Seit gestern wird bei jedem Wortbeitrag immer wieder das Thema Beteiligung angesprochen. In Gruppen arbeiten, das ist auch eines der wichtigen Themen gewesen. In unserer Arbeit im Stadtteil Dinslaken-Lohberg ist Beteiligung auch eine unserer wichtigsten Querschnittsaufgaben. Wir alle wissen, dass das sehr schwer zu realisieren ist. Es ist noch einmal schwerer, Migranten in diesen Stadtteilen zu beteiligen. Wenn ich mich in diesem Saal so umschaue, sehe ich hier auf unserer Ebene, auf Stadtteilmanagement-Ebene, sehr wenige Migranten. Meine Überzeugung aus meiner achtjährigen Arbeit in diesem Stadtteil ist, dass Beteiligung schwer und kompliziert ist, dass die Menschen aber dann mitmachen, wenn sie sich vertreten fühlen, wenn sie das Thema verstanden haben oder sich verstanden fühlen und wenn Menschen, die diese Arbeit machen, Zugang zu diesen Gruppen finden. Das ist mit allen so genannten Randgruppen so. Die Diskussion kennen wir auch aus Frauenbewegungen. Ich vermisse in den Papieren sehr häufig ernstzunehmende Konzepte, wie Migranten, die zu 20 und 30 Prozent, teilweise auch zu 70 Prozent in diesen Stadtteilen vertreten sind, wirklich zu beteiligen sind.

Ingeborg Beer

Ich möchte ganz gerne etwas sagen zu dem Begriff "Handlungskonzepte von unten". Das war sicher nicht das Resümee oder die Forderung der Arbeitsgruppe. Es wurde vielmehr ganz klar, dass Impulse von oben notwendig sind, dass aber trotzdem ein Handlungskonzept auch eine Chance ist, überhaupt in die Gebiete reinzugehen. Jene, die schon lange in diesem Prozess stecken, können sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, wie es einmal angefangen hat. Da hat es wirklich oft damit angefangen, dass aktive Leute da waren, die irgendetwas gefordert haben. Da stand schon so etwas wie ein Handlungskonzept im Raum. Aber in der jetzigen Phase sind die Problematik und die Rahmenbedingungen ein wenig anders - das muss man bei denen, die jetzt starten, mit bedenken. Es geht dann bei dem Handlungskonzept sehr stark darum, die Chance zu ergreifen, um Strategien zu entwickeln, die tatsächlich an den Problemen vor Ort ansetzen. Das ist nicht ganz unklug. Um zu eruieren, wo denn diese Probleme liegen, muss man sich ganz fantasievolle Dinge einfallen lassen: z.B. in die Schulen gehen, Workshops mit den Kindern machen, Konferenzen mit Jugendlichen abhalten. Zugegeben, die 30- bis 50-Jährigen erreicht man nicht so leicht, und die Migranten sind ganz schwer zu ereichen. Man muss sich überlegen, wer den Zugang zu den Migranten schafft. Das hat auch mit anderen Lebensformen zu tun, mit der Veränderung von Privatheit, mit Öffentlichkeit. In der Praxis findet man allerdings immer Ansatzpunkte. In Berlin Kreuzberg - ich begleite dieses Gebiet -, gibt es eine Menge türkischer Läden, Gewerbetreibender, die auch Ausbildungsplätze bereitstellen. Sie sind doch Adressaten auch für die "Soziale Stadt", haben durchaus viele Ideen. Da ist die "Soziale Stadt" eine Chance, auch diese Ideen zu transportieren. Deshalb bin ich nicht ganz so pessimistisch. Handlungskonzepte "von unten" sind ein strategischer Ansatz, wie man mit dem Gebiet umgeht, wie man weitergeht.

Renate Kiefer

Wir dürfen dieses Programm nicht überfrachten. Wir dürfen auch uns alle miteinander, alle Beteiligten nicht überfordern. Konzepte mit Bewohnern ohne Vorgabe zu entwickeln, halte ich für völlig illusorisch. Ich denke, es muss klare Vorgaben geben. Auch den Bewohnern müssen klare Rahmenlinien gesetzt werden. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich von Projekten, die vollständig schief gegangen sind, weil die Rahmenbedingungen nicht klar gewesen sind und dann Wünsche geäußert wurden, die völlig jenseits aller Realisierungsmöglichkeiten lagen. Diese Rahmenlinien müssen natürlich auch in ein Gesamtkonzept der Stadt eingebunden sein. Es ist auch Aufgabe von Verwaltung und Politik, das Ganze in einem gesamtstädtischen Zusammenhang zu sehen - keine leichte Aufgabe. Verwaltung und Politik sind ein eigenes Thema. Natürlich gibt es auf beiden Seiten Ängste und Vorbehalte. Gestern fiel schon einmal das Wort Verwaltungsreform. Die "Soziale Stadt" wäre ein wunderbares Beispiel dafür, wie Verwaltungsreform umgesetzt werden kann.

|

Christine Becker, Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH

Christine Becker, Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH

Wir haben in der Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe 3, Beteiligung der Wirtschaft an den Projekten "Soziale Stadt", zuerst als Impulsreferat einen kurzen Bericht aus der Stadt Kassel gehört, die mit der Nordstadt zum Programm gehört. Dabei ist deutlich geworden, dass erst einmal Grundlagen geschaffen werden müssen, um zu einem Integrierten Handlungskonzept zu kommen und die Wirtschaft zu beteiligen. Zu den Grundlagen gehört in erster Linie eine sehr dezidierte und differenzierte Analyse der Ausgangslage im Stadtteil: Welche Wirtschaftsstrukturen sind da? Welches Gewerbe ist dort angesiedelt? Ist es eine reine Brachensituation mit einem einzigen "Solitär", der sozusagen eine Industriebrache zurückgelassen hat? Oder ist es ein Gebiet, das sehr klein strukturierte Gewerbe aufweist? Oder gibt es noch wenigstens ein großes Unternehmen, das nach wie vor Arbeitsplätze vorhält? Oder handelt es sich um ein reines Wohngebiet? Zu dieser Bestandsaufnahme gehört auch, danach zu fragen, wo die Arbeitskräfte herkommen: Sind das lokal gebundene Arbeitskräfte oder kommen sie von auswärts? Wo sind die Märkte, wo die Absatzstrukturen? Ist die gewerbliche Situation tatsächlich so, dass nur im Stadtteil produziert und verkauft wird, oder gibt es darüber hinausreichende Märkte. Genauso wichtig ist dabei die Frage der Gebietsabgrenzung: Ist es ein Wohngebiet oder ein Gewerbestandort? Wie sind die angrenzenden Gebiete, welche Randgebiete gibt es? Gibt es ein Gewerbegebiet, das an ein Wohngebiet grenzt? Kann man vielleicht Potenziale, die dort vorhanden sind, nutzen? Man kann zum Beispiel die Arbeitsplätze im Gewerbegebiet auch für die Anwohner, die Bewohnerinnen und Bewohner des reinen Wohngebiets, erschließen.

Wir haben in der Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe 3, Beteiligung der Wirtschaft an den Projekten "Soziale Stadt", zuerst als Impulsreferat einen kurzen Bericht aus der Stadt Kassel gehört, die mit der Nordstadt zum Programm gehört. Dabei ist deutlich geworden, dass erst einmal Grundlagen geschaffen werden müssen, um zu einem Integrierten Handlungskonzept zu kommen und die Wirtschaft zu beteiligen. Zu den Grundlagen gehört in erster Linie eine sehr dezidierte und differenzierte Analyse der Ausgangslage im Stadtteil: Welche Wirtschaftsstrukturen sind da? Welches Gewerbe ist dort angesiedelt? Ist es eine reine Brachensituation mit einem einzigen "Solitär", der sozusagen eine Industriebrache zurückgelassen hat? Oder ist es ein Gebiet, das sehr klein strukturierte Gewerbe aufweist? Oder gibt es noch wenigstens ein großes Unternehmen, das nach wie vor Arbeitsplätze vorhält? Oder handelt es sich um ein reines Wohngebiet? Zu dieser Bestandsaufnahme gehört auch, danach zu fragen, wo die Arbeitskräfte herkommen: Sind das lokal gebundene Arbeitskräfte oder kommen sie von auswärts? Wo sind die Märkte, wo die Absatzstrukturen? Ist die gewerbliche Situation tatsächlich so, dass nur im Stadtteil produziert und verkauft wird, oder gibt es darüber hinausreichende Märkte. Genauso wichtig ist dabei die Frage der Gebietsabgrenzung: Ist es ein Wohngebiet oder ein Gewerbestandort? Wie sind die angrenzenden Gebiete, welche Randgebiete gibt es? Gibt es ein Gewerbegebiet, das an ein Wohngebiet grenzt? Kann man vielleicht Potenziale, die dort vorhanden sind, nutzen? Man kann zum Beispiel die Arbeitsplätze im Gewerbegebiet auch für die Anwohner, die Bewohnerinnen und Bewohner des reinen Wohngebiets, erschließen.

Wir haben dann auch feststellen müssen, dass es nach wie vor auch im Hinblick auf die Beteiligung der Wirtschaft Differenzen gibt, ebenso unterschiedliche Handhabungen, was die Politik, die Stadtteilpolitik betrifft. Im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Strategie mussten wir feststellen, dass der Bereich "Soziale Stadt" irgendwo im Bereich des Sozialdezernats angesiedelt ist. Wenn es überhaupt ein gesamtstädtisches Entwicklungsgebiet gibt, dann ist es in der Regel beim Bau- oder Planungsdezernat angesiedelt. Wünschenswert ist, dass man an einem Strang zieht und eine gemeinsame Strategie für die gesamte Stadt entwickelt. Beispiele aus der Diskussion haben dann gezeigt, dass es auch bei einem noch so gut gemeinten und gut angesetzten Projekt "Soziale Stadt" und bei "Förderung der lokalen Wirtschaft" in diesem Stadtteil unglaubwürdig wirkt, wenn gleichzeitig Politikerinnen und Politiker - der Mainstream sozusagen - dann am Rande dieses Stadtteils ein Großeinkaufszentrum genehmigen, wodurch die kleingewerblichen Strukturen im benachteiligten Stadtteil noch weiter oder sogar gänzlich zerstört werden. Es hat auch mit der Glaubwürdigkeit der Politik zu tun, wenn sie auf der einen Seite sagt, wir fördern lokale Ökonomie, und auf der anderen Seite einem Großinvestor den Zuschlag gibt.

Wir haben in der AG dann allerdings von einem positiven Beispiel aus Aachen gehört. Durch die Vermittlungstätigkeit und die Verhandlungsführung der Wirtschaftsförderung gelang es, einen Großinvestor für ein Bahngelände zu finden, was natürlich vielen alteingesessenen Einzelhändlern Ängste bereitete, da sie Konkurrenz fürchten mussten. Diese Ängste konnten dadurch aufgelöst werden, dass ein Kompromiss gefunden wurde: Der Großinvestor war bereit, seine Flächennachfrage zu reduzieren und tatsächlich dort ein neues Angebot zu schaffen, das bislang in diesem Stadtteil und seinem Einzugsgebiet noch fehlte, also Produkte anzubieten, die bislang dort noch nicht vorhanden waren und die insofern sogar noch zu einer Ergänzung und zu einer Komplettierung des Nahversorgungsangebots beitragen konnten. Das macht die strategische Funktion der Wirtschaftsförderungseinrichtung deutlich, ebenso, wie wichtig es ist, auch die Rückendeckung der Politik zu haben. Der Wirtschaftsförderer in Aachen untersteht mehr oder weniger direkt dem Oberbürgermeister und ist gleichzeitig Geschäftsführer des Bereichs "Soziale Stadt" und der "Förderung der lokalen Ökonomie" in diesem Stadtteil - eine sehr günstige Konstellation.

Die Arbeitsgruppe hat dann ein paar Punkte zusammengefasst, die wir als "Strategien zur Beteiligung der lokalen Wirtschaft" bezeichnet haben. Zunächst ist es ganz wichtig, den Unternehmern Vorteile zu verschaffen. Man kann Wirtschaftsunternehmen nur beteiligen, wenn sie feststellen, dass ihnen die Mitwirkung an diesem Prozess der Entwicklung und Förderung eines Stadtteils selbst Vorteile verschafft. Um überhaupt erste Unternehmer an Stadtteilgesprächen und Ähnlichem zu beteiligen und ihr Interesse zu wecken, ist es ebenfalls sehr wichtig, dass die politische Spitze - idealer Weise tatsächlich der Oberbürgermeister - sich in der Öffentlichkeit für das Projekt "Soziale Stadt" ausspricht. Er kann als Oberbürgermeister zumindest größere Unternehmen, vielleicht auch über die Gewerbevereine, persönlich einladen und dadurch deutlich machen, wie wichtig ihm die Beteiligung der Wirtschaft ist. Ganz wichtig ist auch, dass gerade die politischen Spitzen, Menschen, die man immer wieder in den Medien sieht, durch Akte symbolischer Politik vermitteln, wie wichtig ihnen die Entwicklung in diesem Stadtteil ist. Ob sie nun eine Kita eröffnen oder ein Stadtteilzentrum - wenn sie dabei auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sprechen und dies an die Medien weitervermittelt wird, dann wird das sehr wohl mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen.

Ganz besonders beachtenswert ist es, wenn es in einem sozial benachteiligten Stadtteil ein Unternehmen gibt, das zu einem überregionalen Konzern gehört, dessen Geschäftsführung nicht vor Ort angesiedelt ist. In diesen Fällen besteht in der Regel keine persönliche Verbundenheit mit dem Stadtteil. Entscheidungen, ob dort Arbeitsplätze abgebaut werden oder nicht, fallen ganz woanders. Dort ist es umso wichtiger, dass die politische Spitze die Geschäftsführung und die Entscheider vor Ort anspricht, über die Probleme und die Strategien der "Sozialen Stadt" informiert. Dieses Beispiel bezog sich auf Kassel, wo Thyssen Krupp-Transrapid sitzt, nicht aber dessen Konzernführung.

Im Impulsreferat war vom Beispiel Kassel berichtet worden. Dort gibt es in der Nordstadt einen sehr großen Anteil türkischer Bevölkerung, auch türkischer Geschäftsleute, Kleingewerbetreibender, durchaus auch Mittelstand. Dort ist die Erfahrung gemacht worden, dass mit Beginn der ersten Gespräche im Stadtteil bei den Unternehmern gleich sehr große Erwartungen geweckt wurden. Man erwartete sofort Lösungen, Begleitung, Beratung, eine Finanzierung, dass der Bauantrag schneller bearbeitet wird usw. Da die Abstimmung mit der Politik noch nicht rechtzeitig gegeben war, verzögerte sich alles. Der Faktor Zeit spielte jedenfalls eine große Rolle. Es ist ja gestern auch schon gesagt worden, dass man die Unternehmerinnen und Unternehmer, egal welcher ethnischer Herkunft, tatsächlich dort abholen muss, wo sie sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Vermittleragenturen, die Einrichtungen der Wirtschaftsförderung, auch die Industrie und Handelskammer, die Handwerkskammer müssen selbst eine Art Mentalitäts- oder Paradigmenwechsel vollziehen und bereit sein, von einer Angebotspolitik auf eine Nachfragepolitik umzusteigen. Statt einer abwartenden Haltung nach dem Motto, "Wenn jemand etwas von uns will, soll er eben kommen und möglichst schon klar wissen, was er von uns will", gilt es für diese Organsiationen tatsächlich vor Ort zu sein, über eine Servicestelle zur Förderung der lokalen Wirtschaft oder wie auch immer, um tatsächlich aufsuchende Beratung anbieten zu können. Auch die Einbindung der kommunalen Arbeitsförderung ist wichtig, das heißt die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, dem Arbeitsamt und der Wirtschaftsförderung, um Menschen aus der Sozialhilfe oder aus der Arbeitslosigkeit in eine selbständige Existenz zu führen, aber auch um jenen, die vielleicht in ihrer selbstständigen Existenz gefährdet sind, noch weitere Perspektiven zu eröffnen, um nicht sozialhilfeabhängig zu werden.

Michaela Hofmann, Diözesanverband Köln

Michaela Hofmann, Diözesanverband Köln

An der Arbeitsgruppe "Beteiligung der freien Träger" haben nur sehr wenige Vertreter freier Träger teilgenommen. Wir haben dann auch gleich mit dieser Frage angefangen: wieso sind so wenige freie Träger hier, wieso beteiligen sich auch so wenige freie Träger an dem Programm? Wir sind dann zu folgender Hypothese gekommen: Das Programm ist so angelegt, dass im Prinzip nur Kommunen dieses Geld abrufen und dann auch wieder weitergeben können, hier speziell die Planungsstellen - dies im Gegensatz zu anderen Programmen, bei denen z.B. die Sozialverwaltung Fördergelder bewirtschaftet und abruft, die auch eher gewohnt ist, mit freien Trägern zusammenzuarbeiten.

An der Arbeitsgruppe "Beteiligung der freien Träger" haben nur sehr wenige Vertreter freier Träger teilgenommen. Wir haben dann auch gleich mit dieser Frage angefangen: wieso sind so wenige freie Träger hier, wieso beteiligen sich auch so wenige freie Träger an dem Programm? Wir sind dann zu folgender Hypothese gekommen: Das Programm ist so angelegt, dass im Prinzip nur Kommunen dieses Geld abrufen und dann auch wieder weitergeben können, hier speziell die Planungsstellen - dies im Gegensatz zu anderen Programmen, bei denen z.B. die Sozialverwaltung Fördergelder bewirtschaftet und abruft, die auch eher gewohnt ist, mit freien Trägern zusammenzuarbeiten.

Was das Quartier selbst, den Stadtteil angeht, so sind in allen Stadtteilen und sozialen Brennpunkten, die wir kennen, freie Träger vorhanden. Es ist wichtig zu prüfen, wo diese freien Träger in den Stadtteilen sind und welche Rolle sie auf politischer Ebene einnehmen. Freie Träger übernehmen vielfältige Aufgaben: sie knüpfen Netzwerke, sie schaffen Zugang zu den Bürgern, regen bürgerschaftliches Engagement an, sie sind und organisieren Lobby für die Stadtteile, fungieren als Initiatoren und Umsetzer von Projekten.

Als mögliche Rollen für freie Träger im Rahmen eines Handlungskonzepts sehen wir die eines Treuhänders für Verfügungsfonds oder Stadtteilbudgets oder die von Gemeinwesenbeauftragten und Quartiersmanagern. Freie Träger könnten einerseits von der kommunalen Seite aus zur Vernetzung vor Ort in einen Trägerverbund eingebunden werden; man könnte Lenkungsgremien einsetzen und Beiräte wählen. Andererseits müssten sich die freien Träger von unten her einschalten und ihre Beteiligung in den Stadtteilen vor Ort einfordern.

Als Gesamtresümee war für uns sehr deutlich: ein Integriertes Handlungskonzept kann nicht überall gleich gelten und gleich umgesetzt werden; es muss vielmehr einzelne Punkte geben wie "Transparenz und Rollenklarheit", "was sind die Ziele im Stadtteil", "wohin soll der Stadtteil entwickelt werden", die miteinander abzustimmen sind, aber auf jeden einzelnen Stadtteil bezogen, weil Berlin anders ist als Köln und Köln anders als Gelsenkirchen und vor Ort jeweils andere Probleme bestehen. Freie Träger übernehmen überall eine sehr wichtige Rolle, sie werden einbezogen und müssen sich auch selbst ins Spiel bringen.

Britta Trostorff, Institut für regionale Entwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner bei Berlin

Britta Trostorff, Institut für regionale Entwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner bei Berlin

In der Arbeitsgruppe 5 "Beteiligung der Wohnungsunternehmen" wurden vor allem die Rahmenbedingungen für die Beteiligung der Wohnungswirtschaft diskutiert. Zunächst ein kurzer Hinweis darauf, dass in der AG sowohl Wohnungsunternehmen als auch andere Akteure aus den Gebieten, aus der Verwaltung und aus der Begleitforschung vertreten waren. Vor diesem Hintergrund sind fünf Punkte formuliert worden, die als Ansprüche an oder als Bedingungen für die Wohnungswirtschaft zu verstehen sind, zugleich auch als Forderungen, um an der Erarbeitung von Integrierten Handlungskonzepten beteiligt zu werden. Wohnungsunternehmen sind in den Gebieten sicherlich erst einmal vorrangig nach ökonomischen Gesichtspunkten handelnde Akteure, sie stellen den Wohnungsbestand und damit die gebauten Strukturen in den Gebieten zur Verfügung, und es handelt sich bei ihnen um zentrale Akteure für die weitere Entwicklung. Deshalb haben wir als ersten Merkpunkt formuliert, dass der Wohnungswirtschaft eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Integrierten Handlungskonzepte zukommt; dass dies ganz dringend auch in das Selbstverständnis der Wohnungsunternehmen selbst eingehen muss; dass die Unternehmen eine hohe Verantwortung für die Gebietsentwicklung und für die Zukunft der Quartiere haben; dass aus diesem Verständnis heraus auch die weichen Standortfaktoren bei den Wohnungsunternehmen mitkalkuliert werden müssen.

In der Arbeitsgruppe 5 "Beteiligung der Wohnungsunternehmen" wurden vor allem die Rahmenbedingungen für die Beteiligung der Wohnungswirtschaft diskutiert. Zunächst ein kurzer Hinweis darauf, dass in der AG sowohl Wohnungsunternehmen als auch andere Akteure aus den Gebieten, aus der Verwaltung und aus der Begleitforschung vertreten waren. Vor diesem Hintergrund sind fünf Punkte formuliert worden, die als Ansprüche an oder als Bedingungen für die Wohnungswirtschaft zu verstehen sind, zugleich auch als Forderungen, um an der Erarbeitung von Integrierten Handlungskonzepten beteiligt zu werden. Wohnungsunternehmen sind in den Gebieten sicherlich erst einmal vorrangig nach ökonomischen Gesichtspunkten handelnde Akteure, sie stellen den Wohnungsbestand und damit die gebauten Strukturen in den Gebieten zur Verfügung, und es handelt sich bei ihnen um zentrale Akteure für die weitere Entwicklung. Deshalb haben wir als ersten Merkpunkt formuliert, dass der Wohnungswirtschaft eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Integrierten Handlungskonzepte zukommt; dass dies ganz dringend auch in das Selbstverständnis der Wohnungsunternehmen selbst eingehen muss; dass die Unternehmen eine hohe Verantwortung für die Gebietsentwicklung und für die Zukunft der Quartiere haben; dass aus diesem Verständnis heraus auch die weichen Standortfaktoren bei den Wohnungsunternehmen mitkalkuliert werden müssen.

Der zweite Merkpunkt, der daraus resultiert: man muss sich im Vorhinein auf gemeinsame Ziele verständigen. Diese Verständigung umfasst den räumlichen Rahmen, ist dabei nicht auf das Quartier beschränkt, sondern berücksichtigt gesamtstädtische Entwicklungen. Denn Quartiersentwicklungen können nur im gesamtstädtischen Kontext sinnvoll geplant und entsprechende Ziele festgelegt werden. Wichtig sind dabei natürlich auch die zeitliche Perspektive und die Frage, für welche Zielgruppen die Ziele eigentlich formuliert werden. Das heißt, bei der Verständigung auf gemeinsame Ziele kommt es schon darauf an, in gewisser Weise mit offenen Karten zu spielen.

Der dritte Merkpunkt betrifft die Qualifizierung, die wir als wesentlich für die Beteiligung der Wohnungswirtschaft beim Integrierten Handlungskonzept identifiziert haben und die auch in verschiedenen Beispielen - positiv wie negativ - angeführt wurde. Für die gegenseitige Qualifizierung bedarf es einer deutlichen Verbesserung der Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren, die an der Gebietsentwicklung beteiligt sind. Die Betonung lag für uns auf "Gegenseitigkeit". Es sollte so sein, dass sowohl die Wohnungswirtschaft weiß, vor welchem politischen oder verwaltungstechnischen Hintergrund sie in den Gebieten agiert, als auch die Bewohner zum Beispiel wissen müssen, wie die wohnungspolitischen Planungen ihrer großen Wohnungsgesellschaft in dem Gebiet aussehen. Diese Gegenseitigkeit hat auch zeitlich wieder Prozesscharakter.

Als vierten Merkpunkt gab es aufgrund des Impulsreferats die Anregung, dass man zu einer gemeinsamen rechtlichen Verantwortung für die Umsetzung von gemeinsamen Zielen kommen muss. Zum Beispiel wurden als eine Beteiligungsform die Bürgergenossenschaften genannt, die zum einen Potenziale für die einzelnen Akteure bieten, zum anderen aber auch bestimmte Verpflichtungen übernehmen müssen.

Vor diesem Hintergrund wurde dann als fünfter Merkpunkt formuliert, dass man sich über die Fristen der Entwicklungsprozesse verständigen muss. Es ist wichtig zu wissen, ob man für die nächsten drei Jahre oder für die nächsten 30 Jahre planen muss. In diesem Zusammenhang müsste man sich dann auch verständigen über Fortschreibungskriterien, über Erfolgskontrollen und generelle Qualitätsanforderungen an die Aktionen in dem Gebiet.

Herr Meyerhoff-Bertels

Ich habe eine Frage an Frau Becker: Ist in Ihrer Arbeitsgruppe das Thema der Schattenwirtschaft angesprochen worden? Sie haben ja im Stadtteil einen besonderen Entwicklungsbedarf, ja teilweise Anteile von 20 bis 25 Prozent Schwarzarbeit an den erbrachten Wirtschaftsleistungen, was auf der einen Seite natürlich die Existenz der legalen Betriebe bedroht, auf der anderen Seite aber sozialpsychologisch durchaus auch einen Zusammenhalt und Bindungsfaktor darstellt. Wie gehen Sie damit um?

Christine Becker

Über das Thema wurde in der Arbeitsgruppe nicht geredet. Aber aus dem Impulsreferat und aus den Erfahrungen in der Kasseler Nordstadt kann man sagen: Dort herrscht teilweise Unverständnis über die Vorgehensweise der Verwaltung, auch über die Kosten, die bei Baumaßnahmen entstehen. Sehr viele der türkischstämmigen Migrantenunternehmer hätten andere Verfahren und andere Netzwerke, auf die sie zugreifen könnten, wenn man sie denn ließe. Ich will hier nicht von Schwarzarbeit reden, aber es gibt andere informelle Strukturen in manchen sozial benachteiligten Stadtteilen, die sozusagen dem herkömmlichen Verständnis von Verwaltung nicht unbedingt entsprechen.

Jan Kuhnert, Hannover

Zur Beteiligung der Wohnungswirtschaft möchte ich eine Ergänzung machen und eine Frage an die Runde stellen. Bisher erbittet man die Beteiligung der Wohnungswirtschaft immer nachträglich. Erstens: Wie sieht das bei der Weiterentwicklung des Programms auf Bundes- und Länderebene aus? Kann es dort eine gemeinsame Diskussion geben? Das Programm ist sehr verwaltungslastig. Zweitens: Vor Ort sollte man doch vielleicht vorher, bevor man als Politik und Verwaltung entsprechende Entwürfe zur Diskussion stellt, in eine gemeinsame Diskussion mit der Wohnungswirtschaft gehen. Denn eines scheint mir ganz wichtig zu sein: dass die Beteiligen sich über die Ziele der Interventionen im Quartier im Klaren sind, das heißt für uns als Wohnungswirtschaft, Fehlinvestitionen zu vermeiden, das heißt für die Politik, langfristig auch einigermaßen ehrlich mit der Perspektive des Quartiers umzugehen. Es wäre gut, bestimmte Diskussionen im Vorfeld zu führen, wie auch immer sie als politisches Programm nachher vermittelt werden.

Malte Krugmann, Senatskanzlei Hamburg

Malte Krugmann, Senatskanzlei Hamburg

Das Thema der Arbeitsgruppe ist besonders spannend, aber auch sehr kompliziert, weil das Verhältnis zwischen Verwaltung und den Akteuren in der Quartieren außerordentlich kompliziert und sensibel ist. Es ist ja keineswegs so, dass beide Seiten immer gleiche Interessenlagen haben. Wenn wir hier über dieses Thema diskutieren, müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass wir sehr viel über uns selbst diskutieren; wenn ich es richtig sehe, sind hier sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung.

Das Thema der Arbeitsgruppe ist besonders spannend, aber auch sehr kompliziert, weil das Verhältnis zwischen Verwaltung und den Akteuren in der Quartieren außerordentlich kompliziert und sensibel ist. Es ist ja keineswegs so, dass beide Seiten immer gleiche Interessenlagen haben. Wenn wir hier über dieses Thema diskutieren, müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass wir sehr viel über uns selbst diskutieren; wenn ich es richtig sehe, sind hier sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung.

Die sechs zentralen Thesen, auf die sich die Arbeitsgruppe im Ergebnis verständigt hat, sind vor dem Hintergrund einer Reihe grundsätzlicher Überlegungen zum Verhältnis von Verwaltung und sozialer Stadtentwicklung zu sehen. Diese Überlegungen stelle ich in knapper Form den eigentlichen Thesen voran.

Die Umsetzung integrierter Handlungsansätze ist in der Verwaltung immer noch vom Willen und Unwillen Einzelner abhängig. Im Vergleich zur verwaltungsmäßigen Wahrnehmung anderer Aufgaben - beispielsweise der klassischen Sanierung - ist sie noch keineswegs durch Verwaltungsstrukturen abgesichert.

Die vorherrschende Gliederung von Verwaltung steht der Realisierung integrierter Handlungsansätze entgegen. Als besondere Hindernisse sind vor allem zu nennen: die hohe arbeitsteilige Struktur, die Gliederung nach Fachaufgaben, das heißt das Fehlen von Querschnittorientierung und lebensweltlicher Ausrichtung, die unzureichende Ergebnisorientierung und das Fehlen von Ergebnisverantwortung, der Allmachtsanspruch der Verwaltung.

Um integrierte Handlungsansätze erfolgreich realisieren zu können, bedarf es in der Tat einer grundlegenden Reform und Neuausrichtung von Verwaltung und ihren internen Strukturen. Diese Notwendigkeit ergibt sich allerdings nicht nur aus den Anforderungen, die die Umsetzung integrierter Handlungskonzepte für die Soziale Stadt mit sich bringt. Sie resultiert zugleich aus einer Reihe weiterer grundlegender, aktueller Anforderungen der Zivilgesellschaft, die in der öffentlichen Wahrnehmung und in der aufgabenkritischen Debatte um den zukünftigen Zuschnitt kommunaler Aufgabenwahrnehmung teilweise schwergewichtiger als der Paradigmenwechsel in der sozialen Stadtentwicklungspolitik sind. Mit seinen Bemühungen, im Rollenverständnis und der Aufgabenwahrnehmung von Verwaltung grundlegende Veränderungen herbeizuführen, steht der Ansatz integrierter stadtteilorientierter Politik mithin nicht allein.

Die Umsetzung integrierten Handelns im Rahmen sozialer Stadtentwicklung verlangt der Verwaltung allerdings zentral den Verzicht auf ihre alleinige Definitionsmacht für lokale Probleme und deren Lösungen sowie ihren Allmachtsanspruch ab. Es ist bisher nicht gelungen, deutlich zu machen, was Verwaltung durch diesen Verzicht gewinnt, welcher Mehrwert an Handlungsspielräumen und Gestaltungsmöglichkeiten er ihr am Ende bringt.

Reformstrategie und -ziele des Neuen Steuerungsmodells streben im Grundsatz eine Ausrichtung der Verwaltung an, die für die Realisierung integrativer Handlungsansätze geeignet, wenn nicht gar optimal ist. Dennoch ist das Neue Steuerungsmodell keineswegs ein Allheilmittel, ja nicht einmal ein Garant für eine erfolgreiche Politik integrierter sozialer Stadtteilentwicklung.

Gerade für die Verbindung von dezentraler Verantwortung und zentraler Steuerung und damit die Wahrung der Einheitlichkeit und einer städtischen Gesamtstrategie des sozialen Ausgleichs bietet das Neue Steuerungsmodell keine Lösungsmöglichkeiten. Die Realität der bisherigen Umsetzung des Modells in den Kommunen ist wesentlich von seiner Funktionalisierung für Sparziele in den Haushalten geprägt: Statt einer innovativen Neuorganisation der Verwaltung ist die Deckelung der Etats das handlungsleitende Motiv. Schließlich ändert auch das Neue Steuerungsmodell letztlich nichts an der Tatsache, dass Struktur und Anforderungen einer Großstadt-Verwaltung andere sind als die einer mittleren oder kleinen Kommune, sodass es immer spezifischer und an die jeweilige Situation angepasster Vorgehensweisen und Instrumente sozialer Stadtentwicklung der Verwaltung bedarf.

Dass in Großkommunen wie Berlin und Hamburg in den 90er-Jahren strukturell und strategisch andere Wege zur Realisierung integrierter Handlungsansätze eingeschlagen worden sind als in kleinen und mittleren Kommunen, hat insofern gute Gründe. Beide Ansätze ergänzen sich und sollten von einander lernen. Die Unterschiede sollten allerdings in der Diskussion auch nicht einfach ignoriert werden.

Integrierte Handlungskonzepte (Quartierentwicklungskonzepte) sind sowohl aus Sicht von Verwaltung und Politik als auch der Akteure in den Stadtteilen notwendig. Sie liefern eine wichtige Grundlage für ein verlässliches und abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten und sie sind für die Überprüfung der Ergebnisse und erzielten Wirkungen von zentraler Bedeutung.

Gegenwärtig sind vorab aufgestellte Handlungskonzepte, die gewissermaßen als Grundlage des Vertrages zwischen Verwaltung und Stadtteilmanagement dienen, jedoch noch ein Instrument der Verwaltung. Sie stehen im Widerspruch zum Anspruch der Bürgerbeteiligung und der grundsätzlichen Offenheit von Quartierentwicklungsprozessen. Es ist daher nicht ausreichend, allein ihre Notwendigkeit zu konstatieren oder gar zu postulieren. Vielmehr kommt es entscheidend darauf an, Kriterien dafür zu entwickeln, wie sie in welcher Kooperation zu erstellen sind, welche Funktionen sie im Prozess der Quartierentwicklung erfüllen sollen, wer ihre Adressaten sind und welche Verbindlichkeit sie für alle Akteure - auch die Verwaltung! - haben.

Die erforderliche Verwaltungsmodernisierung ist nicht vorab zu haben. Sie muss parallel angestoßen und initiiert werden. Es gibt keinen Königsweg zur Verwaltungsreform. Programme und Praxis sozialer Stadtentwicklung müssen peinlichst darauf achten, dass sie sich hier nicht übernehmen und in den Augen von Verwaltung und Politik dadurch selber diskreditieren, indem sie mit der Lösung der Probleme in sozial schwierigen Stadtteilen auch gleich die Probleme der Verwaltung lösen wollen.

In jeder Hinsicht ist ein pragmatisches Vorgehen zur praktischen Verwirklichung integrativer Handlungsansätze in der sozialen Stadtentwicklung notwendig und am meisten Erfolg versprechend. Von dieser Grundposition aus wurden in der AG die folgenden Thesen formuliert:

1. Integrierte Handlungskonzepte können und dürfen die Verwaltung nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.

2. Verwaltung muss lernen, sozialräumlich und lebensweltlich zu arbeiten; sie muss dafür auch entsprechend strukturiert sein.

3. Die Einsetzung eines unabhängigen Quartier- oder Stadtteilmanagements (intermediärer Träger) bietet gegenwärtig die besten Chancen zur Umsetzung integrierter Handlungskonzepte - und für Impulse zur Verwaltungsmodernisierung.

4. Die Umsetzung integrierter Handlungskonzepte bedarf adäquater Ansprechpartnerinnen und -partner sowie entsprechender Managementkonzepte innerhalb der Verwaltung.

5. Es muss ein klares Kontraktmanagement zwischen der Verwaltung und dem intermediären Träger geben. Zusagen der Verwaltung an die Beteiligungsgremien für den Stadtteil müssen verbindlich sein.

6. Integrierte Handlungskonzepte und ihre Umsetzung können ein wichtiger Prüfstein für die Effizienz von Neuen Steuerungsmodellen sein. An ihnen kann eine Kommune überprüfen, ob sie zur Weiterentwicklung ihrer kommunalpolitischen Kultur und Arbeitspraxis ziel- und leistungsorientiert arbeitet. Denn der Handlungsdruck in sozial schwierigen Stadtteilen ist hoch und die Erfolge oder Nicht-Erfolge lassen sich in kurz- und mittelfristigen Zeitspannen nachvollziehbar überprüfen.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 30.05.2005