soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Erfahrungen und Aktivitäten aus dem Modellgebiet Hannover Vahrenheide-Ost

Dipl. Ing. Veit Brauch

Abteilungsleiter Stadterneuerung, Stadtplanungsamt Hannover

Lage von Vahrenheide im Stadtgebiet

Gebietscharakteristik

- 139 ha

- 8.300 Einwohner

- 3.600 Wohnungen, gebaut Ende der fünfziger bis Anfang der siebziger Jahre

- drei- bis 18-geschossig, einige Läden

- geförderte Belegrechtwohnungen 85% nahezu völlig im Besitz der städtischen Wohnungsgesellschaft

- kritische Sozialdaten

- eine Kneipe (am Rande des Konkurses)

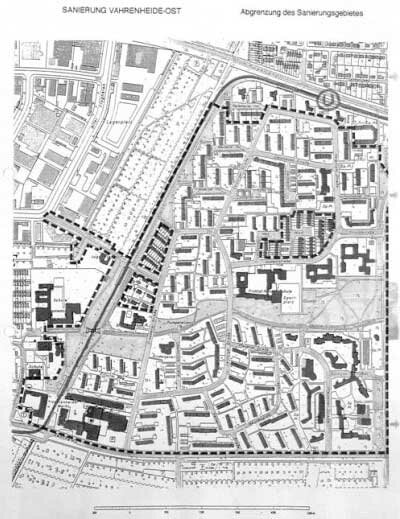

Folie Karte Vahrenheide (2) - PDF-Datei

Diese Art von Siedlung und Bebauung wurde in einer durch das Land Niedersachsen initiierten Studie so charakterisiert: Ein für die dort lebenden Menschen "ungeeigneter" Stadtteil, mit für sie "völlig ungeeigneten Bautypen".

Daraus ergibt sich ein Fragen- und Handlungskatalog:

Der größere Teil von Vahrenheide ist hingegen drei- bis vier-geschossig und recht beliebt bei den Bewohnern. Insgesamt ist der Stadtteil städtebaulich isoliert, stigmatisiert durch Hochhaussignale mit weiter Ausstrahlung, Hochhaus-Bereich belastet den "Gartenstadt"-Teil.

Lösungsansätze:

Herausarbeitung der Vorteile des nicht unbeliebten niedrigen Bereichs:

- Neuordnung öffentlicher und privater Bereiche,

- Erhalt und Schaffung stabiler Nachbarschaften,

- Modernisierung,

- Wechsel der Eigentumsformen,

- Soziale Infrastruktur, lokale Ökonomie.

=> behutsame Stadterneuerung in der hannoverschen Tradition in Hannover entwickelt, in Berlin propagiert (Hardt-Waltherr Hämer).

Hochhausbereich (Kernbereich der Probleme):

Hannover hat inzwischen ein "Aktionsprogramm: Strategien zur Aufwertung und Entflechtung sozialer Brenn-punkte, zur Gewinnung neuer Belegrechte und zur Sicherstellung der zukünftigen Wohnraumversorgung für soziale Bedarfsgruppen in der Landeshauptstadt Hannover".

Das bedeutet für die Hochhäuser in Vahrenheide:

- Freistellung, keine Belegung durch Wohnungsamt

=> Bei entspanntem Wohnungsmarkt, keine Nachfrage = Beschleunigung der Segregation, d.h. die, die beweglich sind, sind weggezogen (bis zu 40 %), andere ziehen nicht nach. - Versuch massiver Aufwertung

- Öffnung für neue Bewohnergruppen

Frage, die wir z.Zt. zu beantworten suchen:

Können die für die jetzige Bewohnerstruktur ungeeigneten Baustrukturen attraktiv gemacht werden für neue Bewohner?

- z. B. Eigentum für Selbstnutzer

- Mietwohnungen für freie Belegung

Grosse Skepsis; es bleibt möglicherweise am Ende nur die "ultima ratio" = Abriss.

Ein auf den ersten Blick verwirrendes Schema, das ich ihnen nicht weiter zumuten will, deshalb:

Ein Ausschnitt des Kernbereichs Sanierungsbüro

KEIN Sanierungsträger eingeschaltet (wie immer bisher)

Büro vor Ort in schon vor der Sanierung umgebauter ungenutzter Hochgarage (mit Infrastruktur, wie: Soziale Dienste, GBH, Wohnungsamt, Kita)

Öffnungszeiten 3 bis 4 Tage in der Woche

Trägerschaft Stadt und GBH (Städtische Wohnungsgesellschaft, als nahezu alleiniger Eigentümerin der ca. 85 % geförderter Wohnungen im Gebiet)

Basisbesetzung: s. Grafik

ZUSAMMENSPIEL: Sanierungsbüro => Bürgerforum => Sanierungskommission

| CHANCE: |

Verlagerung der Entscheidungskompetenz

|

| VORAUSSETZUNG: | Politik mit den Bürgern, bewährt in klassischen Sanierungsgebieten, muss aber immer neu gelebt werden |

FAZIT bisher

Mindestens so wichtig wie die Organisation auf der Ebene Stadtteil- und Projektmanagement ist die Verknüp-fung mit den Bewohnern und den politischen Entscheidungsträgern.

Diese Organisation (mit Sanierungskommission) bietet die Chance im Rahmen der Sanierung: vor allem bei der Disposition der Mittel, die ja nicht der Stadt insgesamt zur Verfügung stehen - die Entscheidungskompetenz in den Stadtteil, an die Basis zu verlagern.

Es stellt sich also die Machtfrage.

Die Sanierungskommission (SK) beschließt nicht, ohne das Bürgerforum gehört zu haben. Sinnvollerweise ist die Politik in den Sitzungen des Bürgerforums zugegen. Wenn die Ratsgremien nach Diskussion und Beschlussemp-fehlung in der SK nur noch "formal" behandeln und sich der Beschlussempfehlung anschließen, macht die SK Sinn. Das setzt voraus, dass in der SK "gewichtige" Vertreter ihrer Fraktionen agieren.

Ich bin gebeten, nicht nur in Rosa zu malen, sondern auch Probleme zu benennen.

Ich will es versuchen und schicke voraus, dass

- das Sanierungsbüro funktioniert

=>vor allem, weil die Sanierungsbeauftragten richtig gute Leute sind, die besonders in den Bereichen Bewohneraktivierung oder lokale Ökonomie Entscheidendes beitragen, und damit die Verwaltung in der Kompetenz ergänzen.

- die Sanierungskommission funktioniert

=>das sieht man z.B. daran, dass wir ab und zu Prügel beziehen; wenn auch ab und zu in den Ratsgre-mien Fragen auftauchen, die zeigen, dass es Ratsvertreter gibt, denen weder die Funktion der SK, noch die im Gebiet behandelten Probleme bewusst sind.

Zu dem Problemen

- Die autonome Organisation im Stadtteil-Sanierungsbüro ist nicht geeignet, andere Verwaltungsteile von sich aus aktiv werden zu lassen.

S ie sind seit Jahrzehnten gewohnt, dass die Initiativen im Planungsamt entwickelt werden und ziehen dann mit (was in Zeiten der Budgetierung auch eher schwieriger wird). Eigene Beiträge zu initiieren (z.B. in Bereichen, die nicht unbedingt zu den originären Kompetenzen des Pla-nungsamts liegen, wie z.B. lokale Ökonomie) ist (noch) nicht üblich.

Die Rückkoppelung Sanierungsbüro => Verwaltung ist, vorsichtig formuliert, anstrengend.

- Wenn es funktioniert, dass vieles (verwaltungsmäßig und politisch) im Stadtteil entschieden wird, dann kommt schon mal die Frage auf: Was macht Ihr da in Vahrenheide eigentlich ?

Und da die Erfolge weniger "Hardware" als "Software" sind, sind sie auch weniger vorzeigbar

=>die Emanzipation Einzelner in lokaler Selbstorganisation,

=>die Beschäftigung von Bewohnern in Projekten lokaler Ökonomie,

=>das Verschwinden der Einkaufswagen aus dem Ortsbild,

=>das steigende Selbstbewusstsein von Bewohnern, z.B. in einer arbeitenden Bewohnerorganisation.

Auch hier noch ein Problem:

Im Bürgerforum, also im Kreis der sich im Stadtteil Engagierenden, spiegelt sich ein Problem des Stadtteils:

=>so wie die Nichtdeutschen oder Nicht-Deutsch-Sprechenden im Stadtteil über-repräsentiert sind, so sind sie im Bürgerforum unterrepräsentiert.

Das war in den klassischen Sanierungsgebieten genauso. Dort gab es allerdings die selbsternannten "Oberbür-ger", die selbstverständlich für alle Bewohner sprachen. Die gibt es in Vahrenheide nicht (sie fühlen sich in Linden wohler, und auch das ist ein Problem von Vahrenheide). In Vahrenheide sprechen die Bewohner, die aktiv sind, für sich selbst

- und wir wissen, sie sprechen weniger für die anderen,

- und wir wissen, auch das ist ein Problem.

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 14.04.2004