soziale stadt - bundestransferstelle

besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt"

Pforzheim - Oststadt

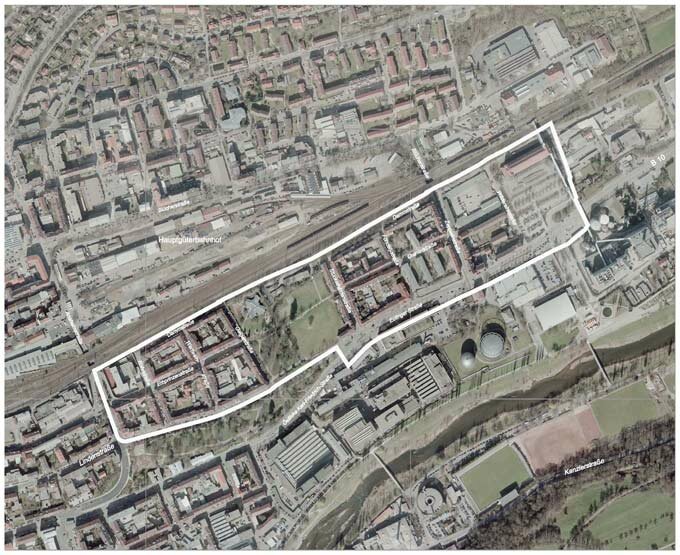

Gebietsbeschreibung

Die Oststadt ist, städtebaulich gesehen, ein sehr heterogener Stadtteil. Große gewerbliche Bauflächen wechseln sich mit Wohnbauflächen, Flächen für die Stadtwerke (Kohlenbunker, Kraftwerk), Schulbereiche (Inselschule, Gewerbeschule) und Grünflächen (Enzauenpark, Oststadtpark, ehemalige Stadtgärtnerei) ab. Die Hauptverkehrsstraßen zerteilen den Stadtteil in drei unterschiedliche Bereiche, welche auch eigene Sozialräume darstellen. Aufgrund der vorliegenden statistischen Daten, aus denen sich Handlungsbedarf abzeichnete, war der Stadtteil schon einige Zeit im Blickfeld der Stadtverwaltung. Als traditioneller Arbeiterstadtteil mit Arbeitsplätzen und Wohngebäuden vor Ort hatte er durch den gewerblichen Strukturwandel am meisten zu leiden. Insgesamt wohnen in der Oststadt 7.425 Menschen, dies entspricht 6,5% der Gesamtbevölkerung Pforzheims.

Lageplan des Gebietes (Copyright: Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung)

Das Sanierungsgebiet weist zahlreiche städtebauliche Problembereiche auf. Durch die eingeengte Lage mit der Bundesbahn im Norden und der Bundesstraße im Süden wirken große Emissionen auf diesen Teil der Oststadt ein. Dazu kommen noch Beeinträchtigungen durch benachbarte Gewerbebetriebe. Das Gebiet ist geprägt durch weitgehend geschlossene Blockrandbebauungen mit einer intensiven Überbauung der Innenhöfe. Die Höfe werden teils gewerblich und teils als Pkw-Abstellfläche genutzt, sind in der Regel jedoch ungeordnet und wenig begrünt. Als Aufenthaltsbereich eignen sie sich nicht. Trotz Kriegszerstörungen sind noch zahlreiche Gebäude aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts erhalten (v. a. in der Zeppelinstraße). Diesen kommt als identitätsbewahrenden Zeugen der Oststadt besondere Bedeutung zu.

Der Einzelhandel ist in einem kontinuierlichen Rückzug begriffen. Die sich immer weiter verschlechternde Attraktivität des Stadtteils verbunden mit örtlichen Problemlagen (fehlende Stellplätze, schlechte Bausubstanz etc.) führte zu einem Rückzug der traditionellen Geschäfte.

Aufgrund dieser sozialen Problemlagen und den oben kurz umrissenen städtebaulichen Missständen wurde dieses Teilgebiet der Oststadt mit 17,13 Hektar Fläche ausgewählt, in dem am wirkungsvollsten den Problemfeldern begegnet werden kann.

Luftbild (Copyright: Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung)

Eine in den Jahren 1999 und 2000 in regelmäßigen Abständen intensiv geführte Diskussion mit dem Bürgerverein "Bürger für Oststadt e.V." sowie zahlreichen Vertretern der in der Oststadt ansässigen sozialen Einrichtungen und Institutionen bildeten den Ausgangspunkt zur geplanten Aufwertung der Oststadt. Beteiligt waren neben der Stadtverwaltung (Amt für Jugend und Familie, Sanierungsstelle, Sozialamt) und dem Bürgerverein die Arbeiterwohlfahrt (Soziale Dienste), die Altstadtpfarrei, der SSB Graue Panther, das Jugendzentrum "Eastend", andante e.V. und die Mobile Jugendarbeit Ost. Bei Bedarf wurden weitere Institutionen (z.B. Baugesellschaften, Jugendstrafanstalt), städtische Ämter und Gemeinderäte hinzugeladen. Die Sitzungen sind stadtteiloffen und dienen somit als wichtigstes Vehikel zur Weiterentwicklung des Stadtteils als auch des Programmgebietes speziell.

Nach Aufnahme in das Bund-Länder-Förderprogramm wurde eine verwaltungsinterne Lenkungsgruppe eingerichtet. Diese besteht aus Vertretern vom Amt für Jugend und Familie, Amt für soziale Sicherung und Integration, der Stabsstelle Beschäftigungsförderung und der Sanierungsstelle. Darüber hinaus kann auf eine Anzahl von engagierten sozialen Akteuren im Stadtteil zurückgegriffen werden.

Das Sanierungsvorhaben selbst beinhaltet die klassischen Aufgaben wie Gebäudemodernisierungen, Innenhofgestaltungen und Straßenumbauten. Die Modernisierungen und Instandsetzung betreffen vor allem private Gebäude, bei denen in erhöhtem Maße Nachholbedarf ist. Schwerpunkt bildet jedoch die Blockentkernung. Dies bedeutet vor allem die Schaffung neuer Frei- und Grünflächen in den augenblicklich stark versiegelten Innenhöfen.

Der Anteil aller Ausländer an der Bevölkerung beträgt im Sanierungsgebiet 38,7 %, die Sozialhilfequote ca. 12,7 %. Die Sozialhilfequote Minderjähriger liegt bei ca. 24,1 %. Niedriges Bildungsniveau, einfache Berufsgruppen, viele Jugendgerichtsfälle, etc. runden das Erscheinungsbild ab. Dieser Aufgabenstellung kann ein klassisches Sanierungsgebiet nicht gerecht werden. Es ist somit vorgesehen, für die Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, spezielle Anlaufstellen anzubieten.

Einen wesentlichen Eckpunkt für das Programm bildet die Einrichtung eines generationenübergreifenden Familientreffs im Stadtteil Oststadt zum Aufbau bedarfsgemäßer Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. Grundsätzlich versteht sich der Familientreff als regionale, soziale Dienstleistungseinrichtung. Er verbindet professionelle Angebote der Familienbildung und -beratung mit Unterstützung von Selbstorganisation und Selbsthilfe im nachbarschaftlichen Umfeld. Damit sind diese Treffs als Vermittlungsplattform und Kontaktbörse vor Ort zu sehen, die einen wichtigen Beitrag zur Familienfreundlichkeit und Aufwertung der Lebenswelt leisten. Die Umbaumaßnahmen hierfür werden im Jahr 2007 beginnen.

Wichtige Aufgabe eines generationenübergreifenden Familientreffs wird daher sein, durch identifikationsfördernde Angebote die Verbundenheit mit dem eigenen Stadtteil zu stärken und bestehende Aktivitäten und Querschnittsaufgaben zu bündeln. Durch eine niederschwellige Treffmöglichkeit und den Einsatz von haupt- und ehrenamtlich tätigem Personal kann sowohl die Zusammenarbeit der vorhandenen Netzwerke intensiviert als auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine Struktur der Selbstorganisation interessierter BürgerInnen aufgebaut und unterstützt werden. Eine Zusammenarbeit deutscher und ausländischer BürgerInnen zur Entwicklung des Sozialraumes kann durch eine kontinuierliche personelle Unterstützung und Begleitung erreicht werden.

Reinhard Maier, Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung

Juli 2007

Im Auftrag des BMVBS vertreten durch das BBR. Zuletzt geändert am 17.09.2007